鹿児島県十島村のトカラ列島近海を震源とする群発地震が6月下旬から続いている。7月3日には悪石島で震度6弱の地震が発生し、希望する住民が避難している。震度1以上の地震は9日までに1700回を超えた。政府の地震調査委員会(平田直委員長)は4日に臨時会を開き「当分の間同程度(震度6弱程度)の地震に注意が必要」と警戒を呼びかけた。この地域の群発地震は過去にもあったが、まだ未解明なことも多く、地震収束の見通しは立っていない。

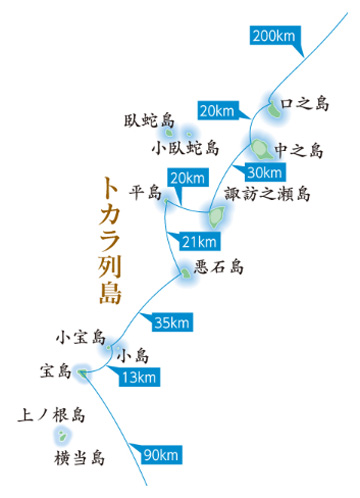

トカラ列島は火山でできた島々で、鹿児島県の屋久島と奄美大島の間に点在する12島の総称。7つの有人島と5つの無人島がある。悪石島は有人島で周囲約13キロ。 鹿児島県の観光サイトや十島村の公式サイトなどによると、どの島も風光明媚な自然に恵まれ、大和・琉球の両文化の影響を受けて独特な風習も残り、観光スポットとしても知られる。奄美大島や沖縄本島などとともに「琉球弧」と呼ばれる島々の一部をなす。

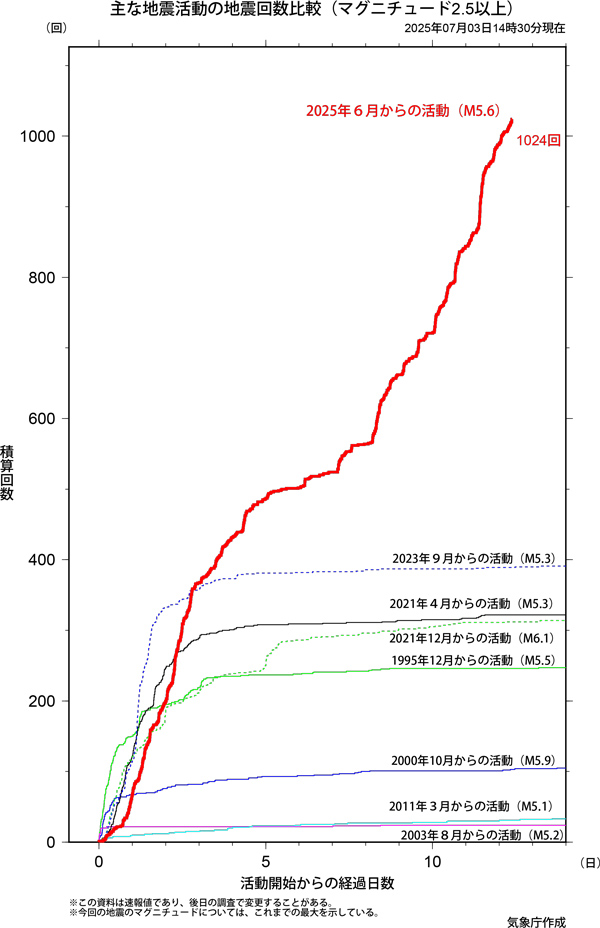

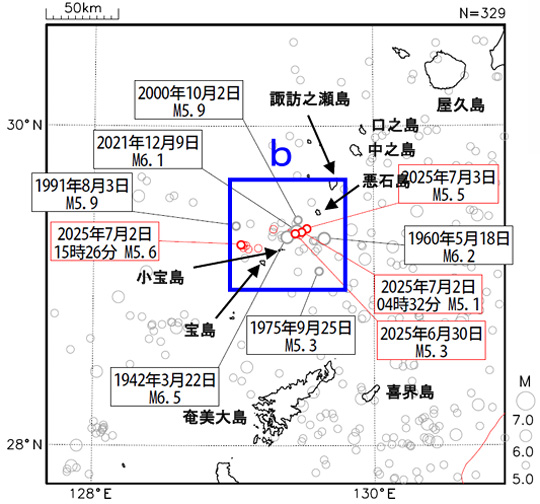

ただ、フィリピン海プレート西縁部分が大陸プレートの下に沈み込む「琉球海溝」に沿って並んでいて、地震が多い地域。過去にも地震活動が活発化したことがあり、気象庁によると近年では1995年12月、2000年10月、11年3月、21年12月、23年9月などにも数週間から数カ月群発地震が起きている。

震度6弱地震は「横ずれ断層型」で島外避難の住民も

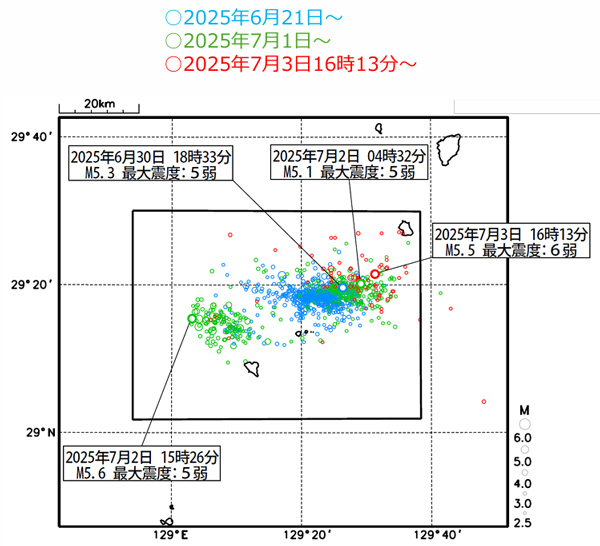

トカラ列島では6月21日から地震活動が活発になって毎日のように地震が頻発して住民らの不安が増していた。そうした中で同日午後4時13分ごろ、悪石島で震度6弱の大きな地震が発生した。震源地は同島の南西約20キロの近海で震源の深さは20キロ、地震の規模はマグニチュード(M)5.5だった。

鹿児島県や十島村によると、この地震の発生時に島内にいた住民は全員無事だったが、同県は災害救助法適用を決め、同村では小中学生を含む希望者は4日以降鹿児島市に避難している。気象庁は3日の地震発生後に記者会見し、揺れの強かった地域は当分、震度6弱程度の地震と家屋の倒壊や土砂災害にも注意するよう呼びかけた。

気象庁や地震調査委員会によると、3日の地震は大陸プレート内で発生した北北東―南南西方向に張力軸を持つ「横ずれ断層型」。同委員会は「トカラ列島の悪石島から宝島にかけての領域は火山列の延長上に位置しており、このような火山地域の過去の地震活動の例では一連の活動の中で最大規模の地震と同程度の規模の地震が続いて発生しやすい特徴がある」と指摘した。

震度6弱には至らなかったものの、やはり悪石島で6日の午後2時1分ごろと、その6分後に続けて震度5強の地震を観測した。一連の頻発する地震は震源が浅いのが特徴だ。

マグマ活動の可能性も

トカラ列島近海での地震は過去にもあったことから地震の基本的なメカニズムは分っているものの、観測点が少なかったことなどから未解明なことは多い。これまでの知見で、大陸のプレートの下に沈み込んでいるフィリピン海プレート上の海底には海底大地の「奄美海台」があり、トカラ列島西側の海底にはくぼんだ地形の「沖縄トラフ」がある。プレートに対して押したり、沈み込んだり、と複雑な力が働いて地震が多いことで知られていた。

フィリピン海プレートの沈み込みは1年間に約6センチの極めてゆっくりした速度だが、大陸のプレート内はひずみがたまりやすいことも知られる。トカラ列島の地下は高熱のマグマが溜まっている。気象庁によると、火山性地震の特徴は観測されておらず、今のところ海底火山噴火の予兆はみられないという。

福岡管区気象台・鹿児島地方気象台によると、悪石島の北東に位置する諏訪之瀬島で噴火活動が続いていた御岳は7月6日にも高く噴煙を吹き出した。その高さは最大2000メートルに達し、飛散した噴石は火口付近から最大400メートルに及んだ。その後も噴煙は続いて7日現在、噴火警戒レベルは2になっている。

一連の群発地震と断続的に活発化していた諏訪之瀬島の噴火活動との間には直接の関係はないとみられるが、地下のマグマの動きも未解明なことは多く、トカラ列島周辺で今後海底噴火を含む激しい火山活動にも警戒が必要だ。

複雑な動きの地震活動

地震調査委員会によると、一連の地震でMが最大だったのは2日午後3時26分に発生した地震でM5.6。6月21日以降、この地震の前までに宝島の観測地点が東北東方向に約2センチ移動しその後、最大規模の地震発生前後には南方向へ約4センチ移動したことが地殻変動の観測データで分っている。

つまり地殻変動の向きが変化したことになり、同委員会は群発地震としては珍しい現象で、地殻変動の規模も群発地震としては目立って大きいという。平田委員長は「能登半島地震が数年かけて何ミリ、何センチというオーダーだったが、4センチ動いたことは、これはものすごい」と述べ、地殻変動の大きさを強調した。この珍しい現象の原因は分っていないが、列島周辺の地下でマグマの活動が影響した可能性や群発地震そのものと関連している可能性も指摘されている。

また、1000を超える震源の分析から、震源は6月下旬には主に東側に集中していたが、7月に入ると西側が増え、地震活動の活発化の中心が移ったように見えていた。ただ、3日の最大規模震度6弱の地震は従来の東側のさらに東方で起きているなど、地震活動は複雑な動きを見せている。

地震調査委員会は一連の地震を「火山地域の地震活動」と位置付けている。ただ、同委員会も詳しい地震メカニズムや群発地震の原因の特定には慎重で「地震活動の終わりの時期を特定することが難しい」として、長期化への備えを呼びかけている。

住民は一日も早い収束願うが長期化への備え必要

トカラ列島近海の一連の群発地震はいったん静かになったかに見えても再び活発化する。捉えどころがなく、気象庁、地震調査委員会や多くの地震の専門家も長期化を懸念している。

一方、心配な南海トラフ巨大地震との関連については、気象庁の南海トラフ地震評価検討会(平田直会長)が7日、大規模地震の発生可能性は「平常時と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていない」との分析結果をまとめた。平田会長は個人的な見解とした上で「ないと思っている」と述べたが、(30年以内に起きる確率は80%とされる巨大地震の)「発生の可能性が高い状態」としてこちらも警戒を求めている。

これまでの群発地震の例では長期化するほど住民の負担や心身の疲労は大きくなり、行政の対応が重要になっている。十島村役場は鹿児島市にあり、現地からの報道によると記者会見した久保源一郎村長は3日、「地震は予測がつかない。先が見えていない」と険しい表情で語ったという。

鹿児島県観光サイト「かごしまの旅」が「無垢の大自然と人の温もりに触れてみよう」と呼びかける十島村のトカラ列島。夏の訪れとともに毎年、列島の島々それぞれ特徴がある自然を楽しむ観光客が訪れる。

十島村の3日更新の公式サイトは「6月21日以降トカラ列島で発生している群発地震の影響で、一部の民宿では宿泊客の受入れを見合わせています。今後来島を予定されている方は、宿泊先が確保できない場合には来島せず、延期するようお願いいたします」としている。島民・住民らは一日も早い地震活動の収束と静かな日々が戻ることを祈っている。

関連リンク