主にメスしかいない三毛猫やサビ猫は、X染色体上の遺伝子が色素細胞で通常とは異なる発現をするためオレンジ色の毛が生えるということを、九州大学などの研究グループが明らかにした。研究を率いたのは、遺伝子の発現制御に関わるエピジェネティクス研究の第一人者として知られる九大高等研究院の佐々木裕之特別主幹教授。クラウドファンディングの後押しを受けて謎解きに挑んだ。

一般向け書籍、副題の提案を承諾

佐々木特別主幹教授は医学部の学生のとき、顕微鏡で観察した細胞の美しさと、多様な働きに魅了された。卒業後は一度、内科医になったものの、「遺伝子のスイッチを研究したい」と、大学院に戻った。基礎医学分野の中でも細胞の分化や生殖・発生を研究し、とりわけ、エピジェネティクス分野で英科学誌「ネイチャー」や米科学誌「サイエンス」に論文が載るような成果を挙げてきた。2005年5月に岩波書店から出版したのが「エピジェネティクス入門」という一般向けの書籍だ。

エピジェネティクスとは、DNAの塩基配列は変わらないのに、DNAメチル化やヒストンタンパク質の様々な修飾によって遺伝子の働きが変わる、遺伝子のスイッチ機能の一種である。例えば、一卵性双生児は同じゲノムを持つのに、見た目が異なったり、生育環境などによってDNAメチル化に違いが出たりする。「猫にもなれば虎にもなる」わけだ。しかし、出版当時、エピジェネティクスは新しい概念であまり知られていなかった。

岩波の担当者に「エピジェネティクス入門では専門家向けの印象を与えるので、例えば『三毛猫の模様はどう決まるのか』と副題を付けてはどうでしょうか」と提案されたが、三毛猫のことは「数ページしか書いてないし、分かっていないことも多いのだが……」と思ったそうだ。しかし、生物の教科書や大学入試に出てくる身近な事例で、イヌ・ネコ好きでもある佐々木特別主幹教授は「一般読者にも興味を持ってもらえるなら」と承諾したという。

どの遺伝子か、「自分たちで調べよう」

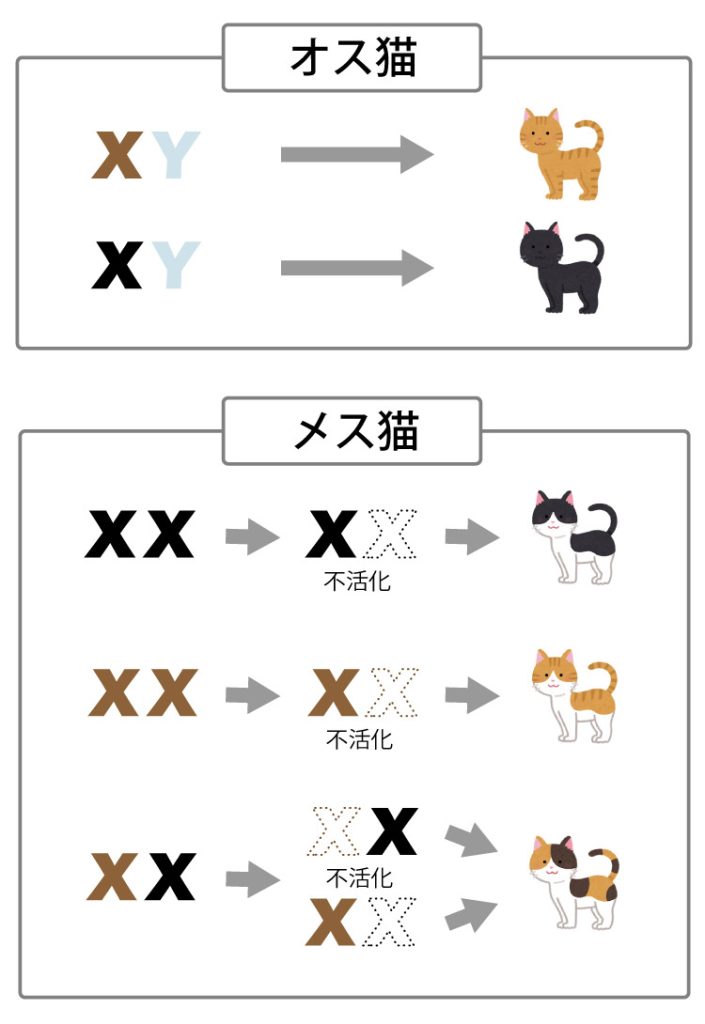

三毛猫やサビ猫の斑状の模様を決める仕組みは、英国の学者によって1961年に提唱されていた。三毛猫は白、黒、オレンジの模様が美しいネコで、サビ猫は黒とオレンジの毛を持つ。オレンジと黒の2色を切り替える遺伝子はX染色体上に存在し、X染色体を2本持つメスは、片方にオレンジ、もう1本に黒に関する遺伝子を持つことができる。

オスはXYの染色体を持つため、1本のX染色体によってオレンジか黒の単色になる。白などは別の遺伝子で決まる。しかし、メスはエピジェネティクスによって2本のうちどちらかのX染色体がランダムに選ばれて不活化されるため、皮膚の領域によってまだら模様の三毛猫やサビ猫が生まれるという仕組みだ。

だが、黒、オレンジを決めるX染色体上の遺伝子が具体的にどの遺伝子なのか、そして、その遺伝子はメスネコで実際に不活性化を受けるのかどうかを調べる論文はなかった。佐々木特別主幹教授は「そのうち誰かが研究するだろう」と20年近く放っておいたが、「猫の首に鈴を付ける」研究は現れずじまい。月日は流れ、定年退職が近づいてきたため、「古典的なエピジェネティクス現象の分子基盤を知りたい。誰も論文を出さないならば、自分たちでオレンジ色の遺伝子の実体を調べよう」と心を決めた。

ネコ好きが集合、支援額は目標の2倍に

しかし、研究には「猫の手も借りたく」なるほどに人材や資金が必要になる。知り合いなどに声をかけると、全国の大学や研究機関から、幅広い分野の「ネコ好きさん」の研究者、獣医師が手を挙げた。さらに研究に協力する飼い主も現れ、福岡市内の動物病院を中心に、まずは18個体のネコの血液や組織片からDNAを集められた。18個体の内訳は、三毛猫8、サビ猫1、オレンジ猫1、対照群8だった。

その後、保護猫活動を行う獣医師から「さくらねこ無料不妊手術事業」の処置で出た組織片ももらい受け、合計58個体分のDNAを抽出した。「珍しいオスの三毛猫を飼っているが、もうすぐ亡くなりそうなので、お役に立てないか」という献体ならぬ「献猫」の申し入れもあり、看取りをした動物病院でサンプルを分けてもらうことができた。

続いて、定年退職の1年後には受給中の科研費が終了することに鑑み、九大が実施するクラウドファンディングで研究費を集めることにした。2022年12月から「三毛猫の毛色をつかさどる遺伝子を解明したい!〜60年間の謎に挑む〜」というタイトルで資金を募ると、翌年1月までに目標金額500万円に対し619人から支援額1068万円が集まり、諸経費を引いた金額を研究に用いた。

全ゲノム解析、米大のネコデータも活用

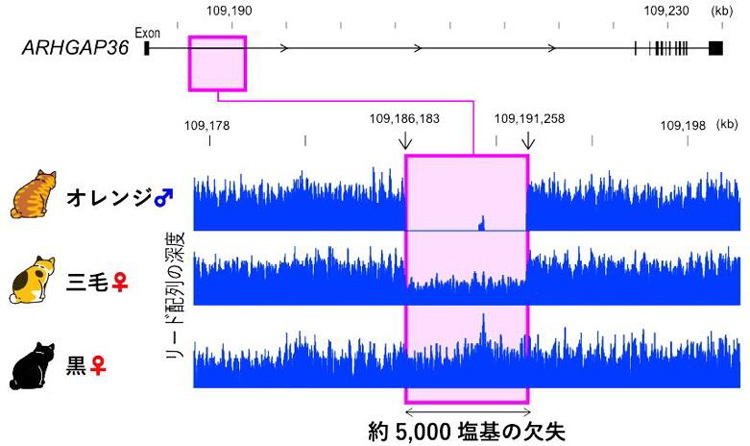

提供されたネコ18匹分の全ゲノム解析を行い、国立遺伝学研究所と麻布大学の共同研究者が決定した最新かつ高精度のネコの全ゲノムデータと比較した。その結果、オレンジの毛を持つネコは、X染色体上にある「ARHGAP36」(エイアールエイチギャップ36)と呼ばれる遺伝子内に5000塩基ほどの欠失を持つことが分かった。この関係性は追加サンプルでも確認できた。オスの三毛猫にもこの欠失が存在し、そのオスはX染色体を2本持つXXYの個体だった。

なお、米ミズーリ大学のプロジェクトでネコの全ゲノムデータを数多く収録・公開しており、このデータでもオレンジの毛と欠失における関係性を確認した。ネコの毛の色まで記載されているデータは少なく、照合に利用できたのはごく一部だったものの、計67個体のデータでオレンジ毛と欠失の関係性を確かめられ、「借りてきた猫のデータ」も有用だった。

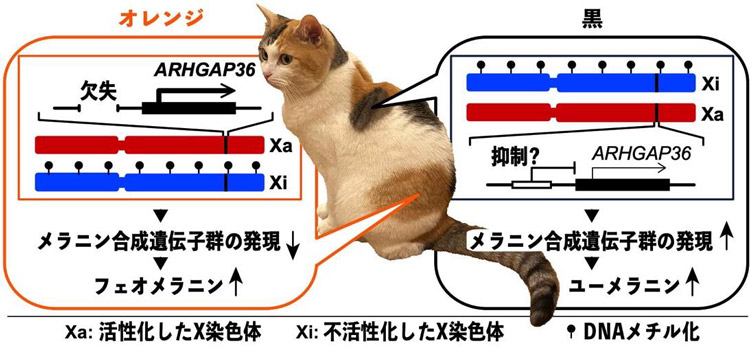

続いて、亡くなった三毛猫から提供してもらった皮膚片の全遺伝子の発現を解析すると、オレンジ毛の皮膚ではARHGAP36が黒毛の皮膚より恒常的に強く発現していた。また、ARHGAP36領域の欠失によって、ARHGAP36の発現が異常に促進されることが分かった。そして、メス猫では同領域でX染色体の不活性化に伴うメチル化が起こり、エピジェネティクスによる遺伝子の発現調節が生じていることを確認することができた。

ARHGAP36遺伝子はメラニン合成の経路を抑える働きをすると推測される。そのため、遺伝子が働きすぎるとメラニン合成遺伝子群の発現が低下し、フェオメラニンという色素が優位になり、オレンジ毛が生じる。他方で遺伝子が抑制されると、メラニン合成遺伝子が活発になり、ユーメラニンという色素の比率が増え、黒色の毛が生じる。

日米のグループ、同じ成果にたどり着く

これらのデータを集める過程で、米スタンフォード大学の研究グループも同様の実験を行っているという噂を耳にした。佐々木特別主幹教授は「猫だまし」されない程度にデータを固めた上で、討論会をしないかとメールで打診したところ、快諾された。互いにオレンジの毛色はARHGAP36遺伝子内の欠失由来であることを確認した。

しのぎを削り合う研究の世界で、成果を論文として出版する前に開示することを躊躇しなかったか尋ねると、佐々木特別主幹教授は「以前ネイチャーに論文を発表したときも海外の研究グループと同時に投稿した。同じことを2カ所で継続的に行うのは無駄が多いし、何よりも競争で互いに疲弊する。独立して研究して同じ結論であったのなら信ぴょう性が増すし、インパクトも大きい」と持論を語った。

最終的に、スタンフォード大の研究グループは色素細胞のデータを加え、佐々木特別主幹教授らのグループはエピジェネティクスに関するデータを含めて論文化した。それぞれの論文は、米科学誌「カレント バイオロジー」電子版の5月16日号に掲載された。なお、両グループが24年11月に査読前のプレプリントとして論文を公開したところ、佐々木特別主幹教授らの論文だけでもわずか数カ月で6000回ダウンロードされるほど注目を集めていた。

資源なき日本、「科学技術と教育への投資重要」

佐々木特別主幹教授は自身の研究人生を振り返り、「私の分野は次世代シーケンサーやゲノム編集やAIといった技術革新の助けを借りることができた」という。定年退職後も残った研究を続けるために、九大に通う。今後、ARHGAP36のヒトにおける働きや、ネコで色素を調整するメカニズムや、ARHGAP36領域の欠失の起源などを詳しく調べたいという。

今回、このテーマで科研費に応募することもできたが、「国の予算には枠があるので、自分が採択されると他人がもらえなくなる」と、利他の精神でやってきた。国に依らない多様な研究資金獲得の方法を具現化し、クラウドファンディングで資金が集まったことに感謝しつつも、「本来は社会が基礎研究の重要性を理解し、国ももっと予算を付けてほしい」と注文をつけた。

佐々木特別主幹教授は「資源のない日本は科学技術と教育への投資が重要。一見役に立つかどうか分からずとも、独自の視点で他人がやらない研究を推進すべき。また、日本でも欧米並みに寄付の土壌ができるとうれしい」と結んだ。

市民が科学者の研究に参画することはハードルが高いように感じるが、身近なペットが偉大な発見につながることもある。理系離れが進む中で、「猫の額」のような見識ではなく、広い視野と思いやりを持つことが大切だと教えてくれる研究だった。