新型コロナウイルスの感染は昨年11月下旬から年が明けても増える傾向が続き、流行の「第10波」の兆しも見せている。理化学研究所(理研)と京都大学の共同研究グループは昨年末、症状が収まった後もウイルスが心臓に残存すると心不全のリスクが高まる可能性があると発表した。同5月に感染症法上の位置付けが5類に移行し、人々は「コロナとの共生」の日常に戻っているが、流行ウイルスの性質が大きく変わったわけではなく、油断はできない。厚生労働省は今冬期の流行拡大に注意を呼びかけている。

国内初感染確認から4年でまた増加傾向

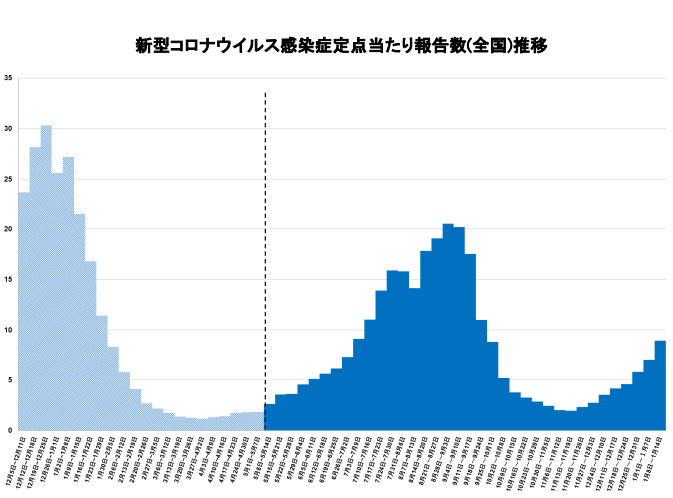

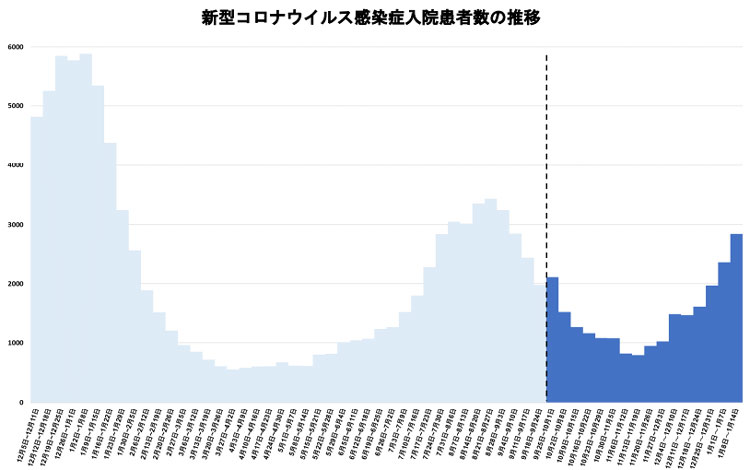

新型コロナウイルスの感染者が国内で初めて確認されてから1月15日で4年が経過した。5類移行後は感染実態の把握方法は全数把握から全国約5000の定点医療機関による定点把握に変更された。厚労省によると、定点把握の感染者数は移行後も増え続け、昨年8月末から9月上旬には1医療機関当たり約20人になり流行の「第9波」のピークに達した。その後11月中旬に底になったものの、同月下旬から再び増加傾向を見せていた。

今年1月8日から14日までの1週間の1医療機関当たりの平均感染者数は約9人で前週比約1.3倍となり、8週連続で増加している。厚労省のまとめでは岐阜、茨城、愛知、長野の各県が14人を超え、43都道府県で前週比増加した。

一方、インフルエンザは昨年11月から12月にかけて増加傾向を続けたが、同月中旬から年末、年明けにかけてやや減少傾向を見せていた。厚労省の1月19日の発表によると、全国約5000の定点医療機関が8~14日に報告した平均の感染者数は約13人。前の週まで減少が続いていたものの、前週比1.03倍でほぼ横ばい。今後の増減が注視されているが、現在は新型コロナのような明確な拡大傾向は収まりつつある。

新型コロナウイルスは流行「第10波」が立ち上がりつつある。国立感染症研究所によると、現在日本で主流とみられるのは、オミクロン株の亜種XBBの一種であるHK.3。XBB全体の約7割を占め、さらにBA.2.86やJN.1など新たな変異株が広がりつつある。対応ワクチンも使われているオミクロン株の仲間だが、専門家は性質が異なる変異株の登場を懸念している。

iPS細胞を使い心臓への影響を解明

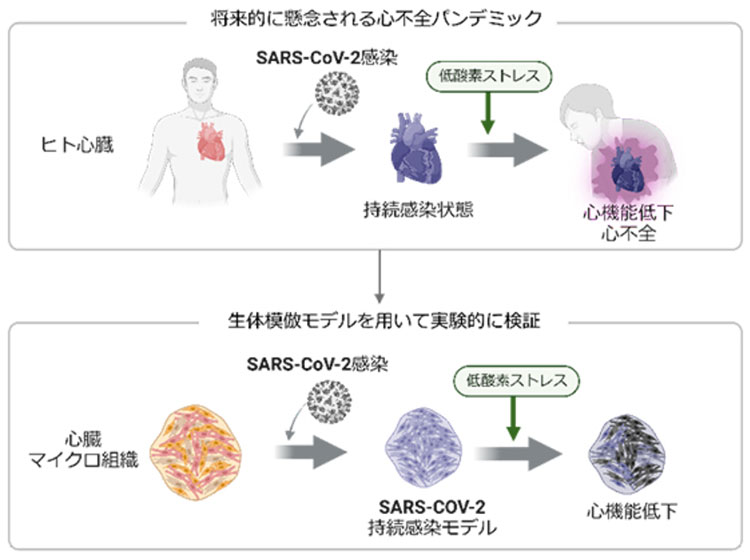

こうした中で新型コロナウイルス感染が心不全リスクを高める恐れを明らかにした理研の研究成果が、昨年12月22日に米科学誌「アイサイエンス」電子版に掲載された。

新型コロナ感染はウイルス表面にある「スパイクタンパク質」がヒトの細胞表面にある受容体「ACE2」に結合して起こることが分かっている。心臓は他の臓器よりもACE2を発現しやすく、コロナ禍では感染後の後遺症として心筋障害を起こした症例が造影CT検査などで報告されるなど心機能が低下するとの臨床報告が相次いでいた。感染と心臓への悪影響について詳しいことは世界的にも分かっていなかったが、新型コロナが5類になってもあなどれない感染症であることを示す研究成果として注目されている。

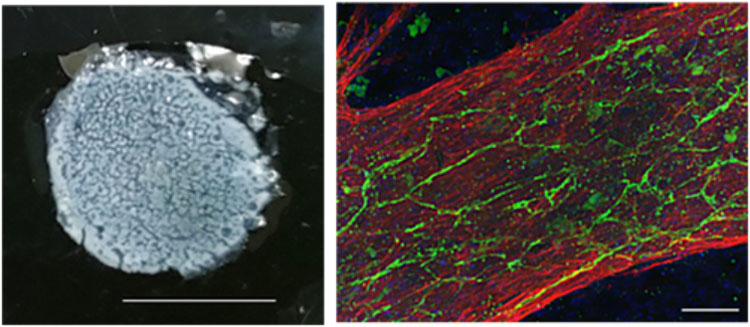

この研究の大きな特徴は人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使ってヒトの心臓組織を作製した実験手法だ。理研・生命機能科学研究センターの村田梢研究員や升本英利上級研究員と京都大学医生物学研究所の朝長啓造教授、牧野晶子准教授らの共同研究グループは、ヒトiPS細胞を使ってヒトの心臓組織の「心臓マイクロ組織」(CMT)を作製した。CMTは心筋細胞やその他の心臓構成細胞で構成され、実際の心臓のように拍動した。

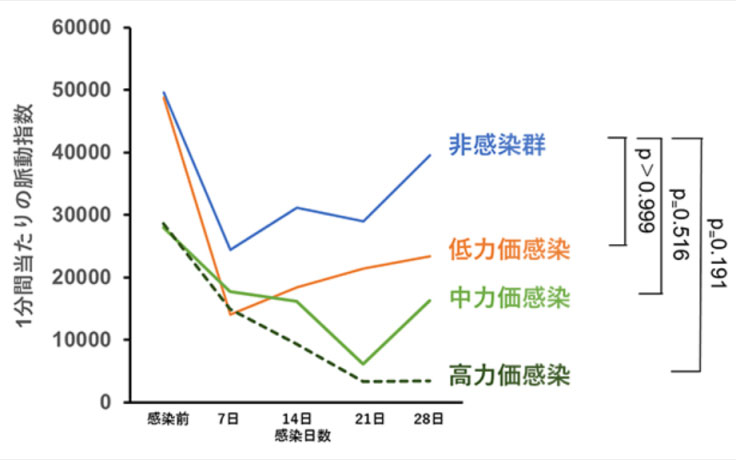

研究グル-プはこのCMTにさまざまな量の新型コロナウイルスを感染させた。すると、感染後7日目までに全てのウイルス量で心機能(組織の収縮力)が低下した。ウイルス量が少ないと4週間後に心機能が回復傾向を示したが、多いと回復せずに収縮力は低下したままだった。

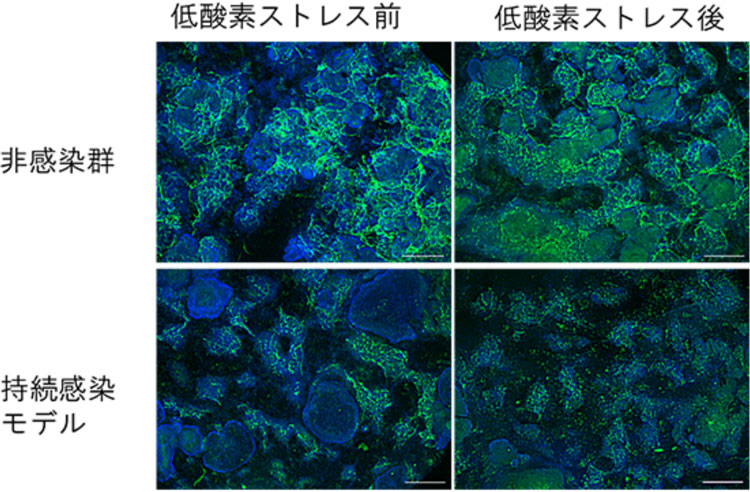

また、ヒトの虚血性心疾患を模してCMTを低酸素状態にして実験をした。その結果、ウイルスに感染していない正常なCMTはその状態でも一定期間後に拍動数が上昇し収縮機能が回復した。一方、少量でもウイルスを持続的に感染させたCMTの拍動数は上昇せず、収縮機能も回復しなかった。さらに正常なCMTは低酸素状態でも組織(血管網様構造)が維持されていたが、持続的に感染した状態のCMTは組織が分断されていた。

「心不全パンデミック」を懸念

新型コロナウイルス感染による心機能低下などの症状は免疫系の異常である「サイトカインストーム」が関与している可能性が指摘されていたが、一連の実験では低酸素状態でもサイトカインの上昇はなかった。研究グループは新型コロナ感染による心筋症はサイトカインストームとは独立して起き、持続的な感染が心不全のリスクを高める可能性が明らかになったとしている。

感染による「心臓後遺症」には心筋障害や心膜炎などのほか、感染前には全く気がつかなった狭心症や弁膜症の自覚症状が出る例も報告され、「新型コロナ心臓後遺症外来」を設置した医療施設もある。

理研の升本上級研究員ら研究グループは、ウイルスが心臓組織に持続的に感染し、感染者が典型的な症状がなくなった後も心機能に悪影響を及ぼすことにより、心不全患者が急増して「心不全パンデミック」になる可能性があるとみている。これまで問題視されなかった心不全パンデミックに対して十分な警戒と対策が必要だと指摘している。

関連リンク

- 理化学研究所「「ポストコロナ」で警戒すべき心不全パンデミック-SARS-CoV-2の持続感染は心不全リスクを高める可能性-」

- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況について」(令和6年1月 19 日)