夏は海の季節。盛夏になってもコロナ禍は全国的に収束する気配がなく、残念ながら海辺で海水浴を楽しむこともままならない。夏はペットボトルで水分補給する機会も増えるが、使い捨てされる例も後を絶たない。そんな夏は世界的に大きな課題になっている海のプラスチックごみ問題を考えるいい機会かもしれない。

海のプラごみが生態系に与える研究が精力的に行われ、微小なごみを取り込んだ魚介類が鳥類のえさや人間の食材になる危険性も指摘されている。海をごみで汚したつけが返ってきている。海のプラごみ被害が心配されている中で、国立極地研究所や北海道大学などの共同研究グループが海鳥のアホウドリに「人工の目」とも言えるビデオ記録計を取り付けた行動調査を行い、海鳥たちが海洋のプラごみの危険にさらされている実態を初めて詳しく明らかにした。

ビデオカメラなどを装着して追跡調査

世界のプラごみの発生量は2015年統計で年間3億トンを超え、海への流出量は年間800万トン以上あるとされる。2050年には魚の総量を超えるとの予測もある。海の生態系、特に海洋生物への影響が懸念されているが、プラごみをはじめとする海洋ごみの分布はこれまで主に船や航空機からの観測やプランクトン採集調査によって行われてきた。遠洋での詳しい実態や海鳥の餌場周辺の実態は不明だった。

このため、国立極地研究所の西澤文吾研究員のほか、北海道大学、山階鳥類研究所、名古屋大学、東京大学、東京農工大学のメンバーが参加する共同研究グループは、海鳥の一種であるクロアシアホウドリの体にビデオ記録計やGPSなどを取り付けて行動を追跡調査する研究を計画した。こうした研究手法は「バイオロギング」と呼ばれる。

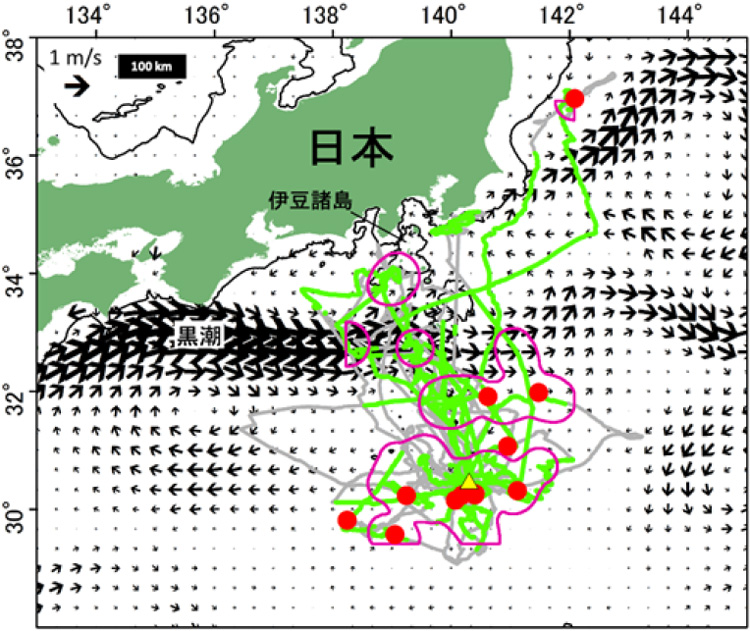

クロアシアホウドリは東京の約580キロ南に位置する伊豆諸島の鳥島で繁殖することで知られ、餌のイカや魚類を探すために広範囲の外洋を移動する。研究グループのメンバーは鳥島でバイオロギングを実施した。具体的には子育て中の多数のクロアシアホウドリに2分間隔で位置を記録するGPS記録計と、日中に3秒間の動画を2分間隔で記録するビデオ記録計を同時に装着して放鳥した。

海洋のプラごみをつつく様子捉える

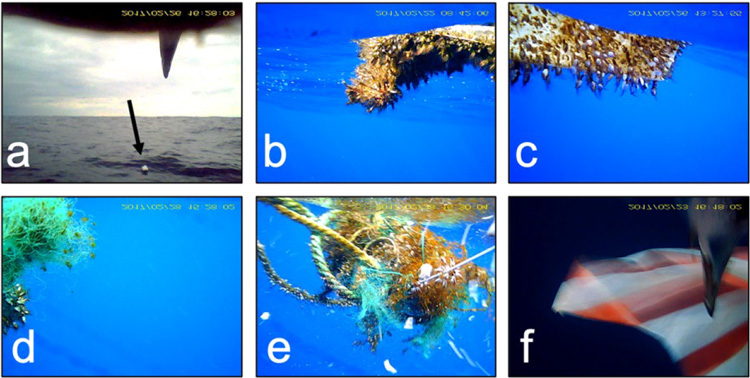

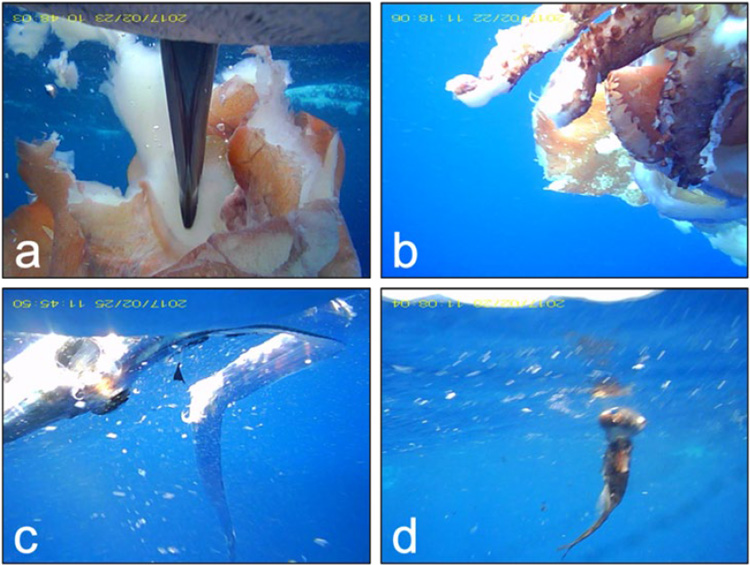

鳥島に戻った13羽から位置情報と8492本の映像データを回収することができた。研究グループがそれらを解析した結果、9羽から回収した映像データに海面に浮かぶ発泡スチロールや漁具など16個の海洋ごみが映っていた。また、映像からは海洋に浮遊するごみゴミの上空をアホウドリが通過し、ごみ近くに着水する様子も明らかになった。映像の中には、赤白のプラスチックシートを実際にくちばしでつつき、ごみをついばむ場面も含まれ、イカや魚類を採餌している様子も多数記録されていたという。

また収集データの解析により、ゴミのそばに着水したクロアシアホウドリは、ごみを平均約5キロ手前で発見し、ごみのそばに着水すると約12分間そこで過ごしていたことも分かった。このほか、海洋ごみはクロアシアホウドリの主な採餌場所である黒潮の南側の海流がゆるやかな海域に集中していることも確認できたという。

アホウドリ類は世界に22種類生息し、その多くが絶滅の危機に瀕しているとされる。研究グループは、海洋ごみの誤食や鳥が漁網に絡まって海鳥に危害を与えるリスクが高いとみている。

魚類は餌を通じてプラごみを取り込む

国立極地研究所や北大の研究グループはこのようにアホウドリが海洋を浮遊するプラごみに遭遇する危険がある実態を初めて明らかにした。海鳥は餌の魚類を介してごみを摂取しているとされるが、プラごみを摂取した魚介類を食べることによる人間の健康被害も懸念されている。

海に出たごみは紫外線や波の力で5ミリ以下に砕けてマイクロプラスチック(MPs)になる。今年初めに北海道大学の別の研究グループである大学院環境科学院修士課程(当時)の長谷川貴章さんらは、魚類が大量のMPsを直接口からではなく餌を通じて多く取り込んでいることを明らかにし、発表している。

長谷川さんらが、北大内の実験施設に肉食性魚類のシモフリカジカとその餌になる小さなイサザアミ類のほか、MPsを入れたり、入れなかったりする実験をした。すると、カジカは水中から直接MPsを摂取する量よりもはるかに多い量を、餌のアミから取り込んでいることが判明した。研究成果は食物連鎖を通じた生態系への影響を示す貴重なデータとして注目された。

プラスチックごみ研究の第一人者として知られる東京農工大学の高田秀重教授は約5年前、東京湾で捕れたカタクチイワシの8割近くの内臓からMPsが見つかったと発表。食物連鎖を通じて海洋ごみが人間にも影響している可能性があると警鐘を鳴らした。この研究は海外も含め広く知られている。

海にも流れ出るプラごみ削減対策の一つとして、プラスチック製のレジ袋が日本で原則有料化されて7月で1年経った。買い物客がマイバッグを持参する習慣もかなり根付いたようで、多くの人が海洋を汚染するプラごみ問題をより考える契機になった。

だが、レジ袋はプラごみ全体のわずか数%。半分近くはペットボトルなどの包装容器で、回収されないペットボトルは年間20億本もあるとされる。日本は一人当たりの包装容器プラごみ量は世界で米国に次いで多い。米国西海岸沖に広がる「北太平洋ごみベルト」には約8万トンのごみが浮遊し、出所が判明した約30%が日本由来という報告もある。

国連の持続可能な開発目標(SDGs)の「目標14」は「海の豊かさを守ろう」だ。今回、極地研と北大などによる研究は、プラごみは海辺に寄せられているだけでなく、遠く離れた海洋にも多く浮遊している実態を伝えてくれた。この夏、海を汚すプラごみ問題にも思いをはせたい。

関連リンク

- 国立極地研究所プレスリリース「海鳥の目線で海洋ゴミの分布とアホウドリへの影響を調査 ~採餌海域内にゴミ、誤食を懸念~」