屋久島(鹿児島県)に住むニホンジカの亜種のヤクシカが、駆除されなくても自然に減り続けている、という調査結果を北海道大学などの研究グループが明らかにした。「シカは繁殖力が強く、放っておけば増える一方」との従来の見方とは異なり、生態系がコントロールしている可能性があるという。農作物を荒らすなど、深刻な被害を受けて全国的にニホンジカの駆除が進む中、生息数の管理のあり方に重要なヒントを与えるデータとなった。

日本文化を育んだ動物、今は…

「夕されば小倉の山に臥(ふ)す鹿の今夜(こよい)は鳴かず寝(い)ねにけらしも」(雄略天皇、万葉集)

「奥山にもみぢ踏みわけ鳴く鹿のこえ聞く時ぞ秋はかなしき」(詠み人しらず、古今和歌集)

シカはこのように古来、和歌に多く描かれ、日本人の情緒を育んできた動物だ。鹿の神「天迦久神(あめのかくのかみ)」など、神話にもたびたび登場する。

そんなありがたい動物のはずだが、現代では野菜や果物などの農作物や希少植物を食い荒らす害獣との見方が強まっている。生息数は自然任せで調整されることはなく、人間の手で駆除しないと増え続けてしまうと考えられているという。環境省の資料によると、ニホンジカによる2019年度の農作物被害は実に約53億円。各地で急増したことから環境省や農林水産省は生息数を2013年から10年で半減するべく、捕獲の強化に取り組んでいる。

ただ北海道大学北方生物圏フィールド科学センター准教授の揚妻(あげつま)直樹さん(野生動物保護管理学)によると、駆除せず長期に観察した例に乏しく、自然任せで生息数がどう変動するのかは、よく分かっていないという。

「増えていないだけでも大発見なのに」

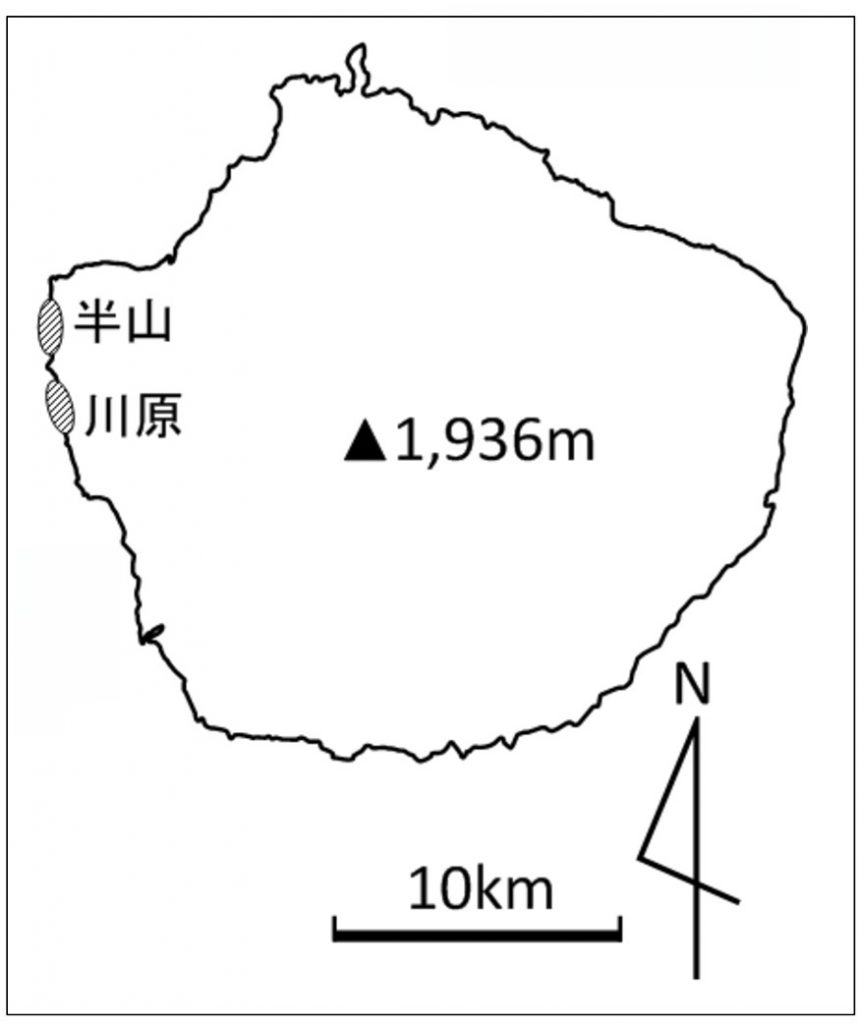

そこで揚妻さんらの研究グループは、シカの捕獲が禁止され半世紀にわたり駆除されていなかった屋久島西部の「半山」「川原」2地域の各約80ヘクタールで、2001~18年の夏にヤクシカの生息数を調査した。全国的にも珍しく、ニホンジカの自然の生態が分かる場所だという。揚妻さんは屋久島をフィールドにして30年あまり。シカは20年あまり研究を続けている。

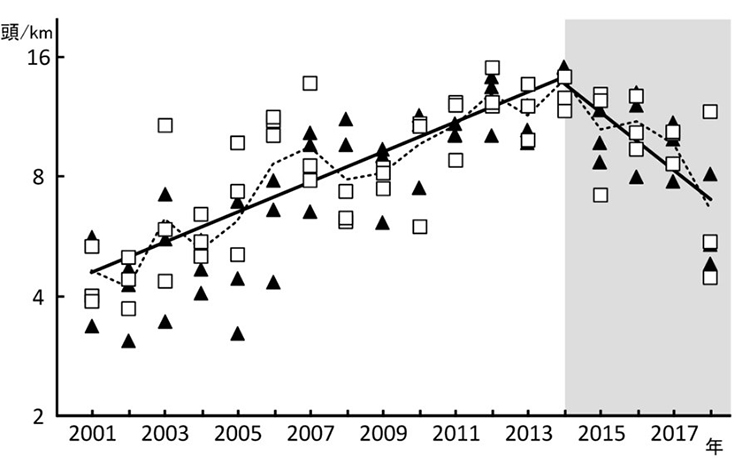

調査の結果、ヤクシカは「増える一方」ではなく、2014年から年15.2%のペースで減り続けたことが分かった。ニホンジカが各地で急増する中、自然に減り続けたことが記録されたのは、今回が初めてという。研究グループによるとその後、2020年夏の時点でも減少傾向が続いている。

実際には生息数が減ったのではなく、歩いて調査地域から出ただけではないのか。この疑問に答えるため、揚妻さんらは半山の19頭に電波発信機を装着し追跡した。すると2014年以降、発信機の電池切れで追跡できなくなったメス2頭を除き、全て地域にとどまっていたことが判明。メスはあまり動かないが、たとえ2頭が仮に地域を出たとしても、シカが出た確率はわずか年3.5%だ。このことから揚妻さんらは、減少は多くのシカが地域から出たためではなく、何か別の自然の要因のためと判断している。生態系によって生息数が制御されている可能性が浮上した。

ニホンジカは冬から春先にかけ、一気に半減することがある。ただ、その後は爆発的に増えて元の数以上にもなるため、減少は一時的なものと考えられてきた。「今回はニホンジカが数年にわたり、継続して減ったことを捉えた。増えていないだけでも大発見なのに」と揚妻さん。

この成果は日本生態学会の学術誌「保全生態学研究」の電子版に4月20日に掲載され、北海道大学が5月21日に発表した。研究グループは北海道大学、Waku Dokiサイエンス工房、京都大学で構成した。

具体的な原因、今後の研究課題に

調査地域では近年、うまく立てず、うずくまるなどして不審死するシカが目につくようになったという。森のあちこちで腐臭が漂い、死体の発見が増えているとも。減少は食べ物の量や質の変化など、何らかの自然界の影響によって死ぬ数が増えているためと考えられるが、具体的な原因は今後の研究課題となった。海外のシカでは感染症も報告されている。

揚妻さんは「生態系で一つの生き物が増え続けるというのはおかしな話。だがニホンジカをめぐっては人が介入する必要があるとされ、いわば括弧つきの『正しい自然』へと管理する考えになっている。ただ、シカがどの程度いてどんな生態系になればよいのか、科学的に決めるのは難しい」と指摘する。

また「農業被害は小さくすることだが、生態系は全く違い、人の影響を小さくし、生態系自体による調節の中で維持されるのが本来のありようだ。さらにデータを取り、実際にシカが生態系に制御されているなら、それを考えた管理が必要だ」とする。米国の国立公園などでは、生態系による調節機能「ナチュラルレギュレーション」を生かしたシカの管理も行われている。「ニホンジカに採り入れることを考えてもよいのでは」と提言する。

天敵がいないことや、島内で限られた餌を仲間と食べてきたことなどの影響で、足が短く小型に進化したヤクシカ。森林伐採などで40~50年前にいったん激減した後、この30~40年で激増した。さらにさかのぼると、70年ほど前までは今よりかなり多く「海で泳いでいるのを見かけるほど“うじゃうじゃ”いた」。このように、過去の生息状況もさらによく検討するべきだという。

野生動物に罪はないが、農業被害などの深刻さを踏まえれば、何らかの管理をする必要があるだろう。一方、自然を守るために、元々そこに自然にいる種を駆除するとなると「そもそも自然って何?」という素朴な疑問もつきまとう。シカの減少という今回の成果は、まだ可能性を示唆した段階だが、自然と人間との共生の議論に一石を投じるものとなったのではないか。

関連リンク

- 北海道大学プレスリリース「屋久島世界遺産地域でヤクシカが減少している! 従来の定説を覆す、生態系による制御の可能性を示唆」