夕方と明け方に煌々(こうこう)と輝き、明星として古来親しまれてきた金星。地球から最も近い惑星であるものの、生命の存否に関心が集まり探査機がひしめく火星と比べてしまうと、やや影が薄いかもしれない。そんな中、米航空宇宙局(NASA)は今月に入り、金星探査機2機を2028~30年に打ち上げると発表した。大気や地質などの詳細観測に挑むという。金星では唯一、日本の探査機「あかつき」が運用中だが、米国は実に約35年ぶりの挑戦となる。

不思議だらけのきょうだい

金星は地球のすぐ内側を回る岩石の星。地球からの距離は、外側にある火星の最短5580万キロに対し、同3950万キロと最も近い惑星だ。大きさ、重さが地球の値に近く内部構造もよく似ているので、互いに双子のきょうだいの星ともいわれる。

だが、その正体は不思議だらけだ。二酸化炭素が主成分の厚い大気に覆われており、硫酸の雲に阻まれ太陽光が地表に届くことはない。地表は90気圧、460度の灼熱地獄。大気の上層には秒速100メートル級の強風「スーパーローテーション」が吹き荒れている。地球など太陽系の他の惑星とは逆向きに自転する。しかも公転周期が約225日、自転周期が約243日と、自転の方に長い時間をかけている。

生命のあふれる地球に対し、荒々しく、へそ曲がりのような金星。きょうだいの姿がいったい、どうしてここまで違ってしまったのか。その原因を探れば金星自体はもちろん、地球の理解も深まるはずだ。

大気や地質を詳しく探査

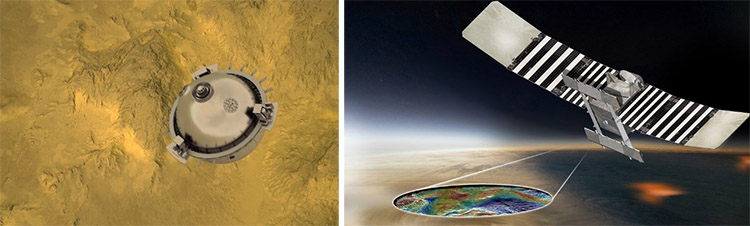

新たに決まった探査機は「ダビンチプラス」と「ベリタス」。ダビンチプラスは金星に複数回接近する周回機と、大気中を降下しながら観測する球状の装置からなる。大気の成分を詳しく調べることで、金星の歴史や、地表が灼熱地獄となった原因の解明を目指す。金星にはかつて、生命が存在できる水の海が数十億年にわたり存在したともいわれており、その検証も課題となる。複雑に変形した「テセラ」と呼ばれる高地の、高解像度撮影にも挑戦する。金星の大気に突入して探査するのは、1985年の旧ソ連以来となる。

ベリタスは周回機。レーダー観測により、金星のほぼ全体の地形を調べて立体地図を作る。地質学的な歴史を探り、プレートテクトニクスや火山活動などの仕組みが現在もあるのか確かめる。赤外線観測により岩石の分布を明らかにする。ダビンチプラスとともに、テセラの形成の謎にも迫る。

いずれの探査機も、NASAが低コストで高効率に太陽系を探査しようと1990年代に始めた「ディスカバリー計画」の一環で決まった。予算は各約5億ドル(約550億円)。ともに前回2017年の選考では2機の小惑星探査機に敗れたが、今月2日、最終候補となった4案の中から選ばれた。なお、木星の衛星イオの探査機と、海王星や衛星トリトンの探査機の構想は落選した。

決定を受けNASAのトーマス・ザブーケン科学局長は「この地球に似た惑星がどうやって温室のようになったのか、最先端技術によって理解したい。目標は大きく、太陽系を超え、新たな研究分野である太陽系外惑星(の理解)にまで広げていきたい」としている。

月や火星だけじゃない、太陽系への関心

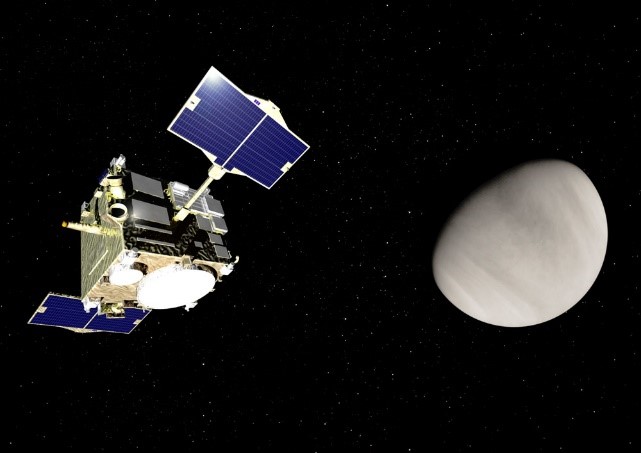

金星は冷戦中の米ソによる宇宙開発競争の舞台の一つとなったがその後、熱が冷めた観は否めない。今世紀に入ると、欧州の周回機「ビーナスエクスプレス」が2006~14年に探査。現在は大気やスーパーローテーションの謎に迫るあかつきが唯一、運用を続けている。米国は1990~94年に運用した周回機「マゼラン」が最後となっていた。火星で今年に入りアラブ首長国連邦(UAE)や中国の“新規参入組”も探査に成功するなど、話題にこと欠かないのとは、実に対照的だ。

背景には、金星の高温高圧に長期間耐える観測機器の開発が難しいことのほか、地球の外側にある外惑星に比べ、内惑星の軌道投入は技術的にハードルが高いことがあるだろう。また将来の有人探査が視野に入る火星により注力するのは、自然なことではある。

NASAの新計画について、太陽系探査に詳しい惑星科学者の寺薗淳也氏は「1960~70年代の金星探査は旧ソ連の独壇場といってよい状況で、その後は手薄になっていた。金星探査機を2機も選んだことには唐突な印象があるが、NASAとして月や火星だけでなく太陽系全体に関心を持っていることを、端的に示すような狙いもあるのでは」と述べている。

NASAに続き、10日には欧州宇宙機関(ESA)も金星探査機「エンビジョン」を決定したと発表した。2030年代初頭に周回機を打ち上げ「金星と地球がどのように、なぜ、このように異なる進化をしたのかを検討するため、中心部の核(コア)から上層大気までの全体像を提供する」という。

あかつきの探査結果が今後も論文などの形で世に出て、そこにダビンチプラスやベリタス、さらにエンビジョンの成果が加わっていくと、謎だらけだった金星の実像が少しずつでも明らかになるだろう。10年後、20年後の人類は宵の明星、明けの明星を、今とは少し違った気分で見上げるのかもしれない。

関連リンク

- NASAプレスリリース「NASA Selects 2 Missions to Study ‘Lost Habitable’ World of Venus」(英文)

- NASA「NASA to Explore Divergent Fate of Earth’s Mysterious Twin with Goddard’s DAVINCI+」(英文)

- NASA「VERITAS: Exploring the Deep Truths of Venus」(英文)

- JAXA宇宙科学研究所「金星探査機 あかつき」

- ESA「ESA selects revolutionary Venus mission EnVision」(英文)