長く人間と共生してきた犬は人間に共感する力を持っている。犬と人間が日々の生活を共にすることで絆を形成できることは、これまでも指摘されてきた。ストレスが多い現代、飼い犬は飼い主に「癒やし」を与え、ペットとしての愛犬は家族の一員となる。犬が持つ共感力は「癒やす力」に特化したセラピー犬としても活躍している。

このように「犬の力」がますます注目される中で、麻布大学獣医学部の菊水健史教授らの研究グループが犬と飼い主の心拍の変動を詳細に解析した。そして飼い主の短い間のストレスの変化を愛犬が察知し、共感することをデータで示した。研究成果は7月にスイスの心理学専門誌に掲載され、注目されている。

人間の感情が、顔の表情といった感情表現を通じて犬に伝わること、つまり動物行動学や行動学による「情動の伝染」が起こることは、麻布大学をはじめとする国内外の研究で分かっていた。しかし、ストレスのような情動の短時間変化が犬にどう伝わるかについての評価はできていなかった。

この興味深い研究をしたのは麻布大学獣医学部の菊水教授と同学部博士課程を修了した片山真希さんのほか、奈良先端科学技術大学院大学や熊本大学大学院先端科学研究部、名古屋大学大学院工学研究科の研究者による共同研究グループだ。

犬は古くから人間と共生

菊水教授や片山さんらによると、オオカミと共通の祖先を持つ犬は1万5000年から3万5000年以上前に登場した。犬は人間と共生を始めた最も古い家畜だ。現代の犬の祖先は人間の生活圏の周囲に暮らし、人間が与えた食べ物を食べ、犬も狩りで獲物を取ってくるといった共生関係がつくられてきた。

このように人間と犬が長い間共生したその過程で、犬は人間が出すシグナル、例えば「指さし」や「視線」といったシグナルに対して高い反応性を示すことが分かっている。さらに人間の情動の変化まで認知できることも知られていた。

犬は人間社会で高い社会認知能力を得たことにより、犬は人間と視線を介して絆の形成ができる特別な動物となった。そしてこれまでの研究から、犬と人間は視線を介して絆の形成ができることや、信頼関係に関わるホルモンとして「オキシトシン」を分泌し合うことも分かってきた。

今回菊水教授らが着目したのは、親しい関係にある個体間で互いの情動が同調し合う「情動伝染」だ。情動とは、ストレスのほか、怖い、うれしいといったもので、経験や文化によってかなり修復される、つまり変わるという。子供が悲しい思いをすると親もつらく感じる。クラスやチームの仲間が活躍して成果を上げてうれしいと感じると自分もうれしくなる。これが情動伝染だ。この情動伝染は猿やマウスでも観察されてきた。

菊水教授らによると、これまで人間と犬の間の情動伝染については、人間が悲しそうな顔をした時の犬の行動変化などが調べられてきた。しかし、秒単位という短い時間で変化するストレスなどの情動は正確に評価することができなかったという。

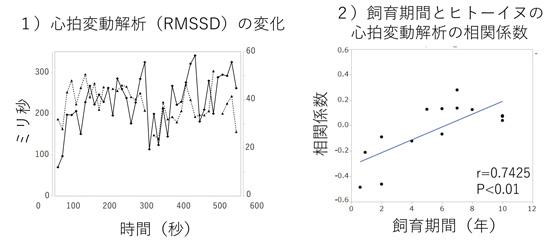

人間の感情は数秒から数分で変わることがある。このため菊水教授や片山さんらは今回、人間(飼い主)と犬(飼い犬)の情動伝染の有無を、心拍変動解析を用いて秒単位で評価することにした。心拍変動は自律神経の変化を検出することで情動の変化が分かるためだ。

愛犬は飼い主との生活が長くなるほど情動伝染しやすくなる

菊水教授らは、飼い主・飼い犬34ペアの双方に心拍計を装着してもらった。この実験はどのペアの場合も観察者と犬の間についたてを置き、飼い主には犬から見える位置に座ってもらった。そして飼い主にリラックスしてもらうほか、「心的ストレス源」として暗算や専門的な文章の内容説明をそれぞれ5分ずつしてもらった。飼い主、犬とも15分間隔で心拍を計測し、犬の様子をビデオで撮影した。34ペアについて実験したが、飼い主、飼い犬とも客観的なデータを得られた13ペアを選んで心拍変動などを詳しく解析した。

その結果、飼い主、飼い犬双方の心拍変動は、13ペアのうち一部のペアは同じように変化(数値が同期化)していた。ごく短い同期化を含めれば13ペアの約半分でペアの心拍変動が似る傾向が見られた。同期化が見られたペア、見られなかったペアを調べると、飼育期間が長いほど同期化しやすく、またメスはオスよりもより同期化する傾向がみられた。犬は和犬、洋犬、大型犬、小型犬といったさまざまな犬が選ばれたが、犬種による傾向の差はなかったという。

これらの実験結果から菊水教授らは、犬は飼い主との生活が長くなることで、情動伝染しやすくなることがはっきりしたとしている。つまり、犬は飼い主との信頼関係ができると、飼い主の短い情動の変化も察知して共感することがあらためて分かったというわけだ。

今回の研究の特長は、犬の情動を心拍変動という指標を用いて飼い犬、飼い主双方の情動を同時に評価して比べたことだ。今回、どちらかというとメス犬の方が飼い主に対する共感性が高いという結果が出た。なかなか興味深い結果だが、犬の人間に対する情動伝染、共感には「オキシトシン」というホルモンが関係しているとみられている。

このオキシトシンに関する興味深い研究がある。やはり麻布大学を中心に自治医科大学や東京医療学院大学が参加した研究グループが2015年4月に発表した研究だ。犬と人間は長い歴史を経て緊密な関係を保つことができるようになった。人間の幼児と母親のように、お互いを見つめ合うことによって親しさを確認し合っているという。その鍵を握るのがオキシトシンだ。このホルモンは「抱擁ホルモン」とも呼ばれ、優しくなでたり、抱き合ったりといった皮膚接触の際に分泌されるという。

その研究では、一般家庭で飼われている犬とその飼い主30ペアを対象に、「飼い主をよく見つめる犬」のグループと、「飼い主をあまり見つめない犬」のグループそれぞれについて、犬と飼い主との交流によって尿中のオキシトシン濃度がどのように変化するかを調べた。

その結果、飼い主をよく見つめる犬のグループでは、30分間の交流後に犬、飼い主双方とも尿中オキシトシンの濃度上昇がみられた。他方、あまり見つめないグループでは、どちらにも尿中のオキシトシン濃度に変化はなかったという。

この研究成果について研究グループは、飼い主に向けた犬の視線はアタッチメント(愛着)行動として飼い主のオキシトシン分泌を促進するだけでなく、犬のオキシトシン分泌も促進することが分かった、と結論づけている。相互の交流によるオキシトシンを双方が分泌するのだ。アタッチメント行動とオキシトシンの分泌との関係は、人間の母子間で確認されている。

盲導犬やセラピードッグの根底にある犬の共感性と寛容性

人間をサポートする犬としては盲導犬が代表格だ。盲導犬は現在では専門家による訓練によって育成されるが、元は弱視の人が犬を連れて歩くと歩きやすいことが分かったのが発端とされている。つまり目の不自由な人が歩いていて不安なことがあると、それを犬が察知して自らの行動を変えたらしい。

ここで注目されるのは犬が持つ「寛容性」だ。野生動物、例えばオオカミの赤ちゃんに愛情を注いで育てても、成熟すると犬のような寛容性、まして共感する力は見られないという。犬は特殊な動物なのだ。

犬と人間の交流、絆をめぐるエピソードや物語は古今東西に数知れない。日本では古くは「忠犬ハチ公」。比較的近年では、捨て犬という逆境を乗り越えてセラピードッグとして活躍した「チロリ」だ。チロリの献身的な活躍を紹介する本やテレビ番組などによると、米国で活躍するブルースシンガーとして知られるミュージシャンの大木トオルさんが、一時帰国した1990年代はじめに偶然捨て犬のチロリと出会った。そして当時自費で運営していたセラピードッグ訓練センターに連れて行った。そこでチロリが末期がんを患っていた大型洋犬に寄り添う姿を目撃。本格的に訓練したという。

立派なセラピードッグに成長したチロリは、お年寄りが多い福祉施設や医療機関で多くのお年寄りたちの心を癒やしたことで知られる。チロリは2006年に乳がんを患って息を引き取るが、その翌年には東京都中央区の公園にチロリと子犬たちの銅像が建てられている。

チロリの活躍もあって2003年に「国際セラピードッグ協会」が誕生し、多くのセラピードッグの育成やさまざまな施設への派遣活動などを行っている。セラピードッグは今では、多くの高齢者や障がい者、医療施設で治療中の患者の心を癒やしているが、その根底にあるのは犬が持つ人間に対する共感性や寛容性だ。

(サイエンスポータル編集長 内城喜貴)

関連リンク

- 麻布大学プレスリリース「イヌはヒトに共感する能力を有している ヒトの情動変化に応じたイヌの情動変化が観察された」