幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催された「日本地球惑星科学連合大会」で5月24日、「火山現象の即時理解」という研究発表セッションが開かれた。そのセッションの中で、下司信夫(げし のぶお)産業技術総合研究所(以下、産総研)地質調査総合センター活断層・火山研究部門大規模噴火研究グループ長が、超巨大噴火の正体に迫る研究の発表を行った。この記事では、「超巨大噴火」とは何かに触れた上で、下司さんの発表内容を紹介する。

縄文人に壊滅的影響を与えた超巨大噴火とは

超巨大噴火とはどういうものだろうか。下司さんの発表内容に触れる前におさらいしておく。火山噴火の規模は、火山からの噴出物の量が多いほど大きく、0~8の「火山爆発指数」で表わされる(表1)。超巨大噴火は、この火山爆発指数が7以上で、噴出物量が100立方キロメートル以上(東京ドーム100万倍分に相当)のものを指す。それは現在日本列島で起きている噴火とは比較にならない規模で、湖ができたり、島がなくなったりと地形が変わったり、火山灰などによって地球規模の気候変動が引き起こされたりする。国内で最近起きたのは7,300年前(縄文時代)の薩摩硫黄島付近で発生した噴火だった。この噴火では「鬼界カルデラ」が形成された。「カルデラ」とは、マグマが噴出されるにつれ、地下のマグマだまりに空洞ができ、地盤の重みで山体が陥没してできたくぼみのことだ。北海道の摩周湖や青森県・秋田県の十和田湖も、カルデラの中にできた湖である。

超巨大噴火は、どのような被害を与えると考えられるのだろうか。薩摩硫黄島の超巨大噴火では、火砕流が海を渡り約40キロメートル離れた九州南部までたどり着いたことが分かっている。火砕流とは、火山灰や軽石が火山ガスとともに斜面を滑り降りる現象だ。温度は数百度、速度は時速100キロメートルを越えることもあるという。薩摩硫黄島の超巨大噴火では、火砕流によってその地域に住んでいた縄文人はほぼ全滅し、再び縄文人が住むようになったのは500年後だったと言われている。また1,000キロメートル離れた小田原でも、5センチメートルの火山灰が降り積もった。もし同じ規模の噴火が今起きたら,火砕流の直接の犠牲者だけで100万人にのぼると推測される。また降灰が全国に及ぶことで、更なる死者やけが人が出るかもしれない。火山灰はマグマが急冷されてできたもので細かいガラスを含むため、吸い込むと呼吸器官に深刻な影響を及ぼすのだ。また火山灰は水を含むとセメントのようになり、除去しにくくなる。全国的に鉄道、空港、高速道路などあらゆるインフラが閉鎖され、都市機能がストップしてしまうだろう。それだけではない。上空に放出された火山灰が太陽光を遮るのに加え、火山ガス中の硫黄化合物からエアロゾル※1が生成され、太陽光を吸収することで地球規模の寒冷化が引き起こされる可能性がある。実際、1991年に起きたフィリピンのピナツボ火山噴火の後、地球の平均気温が2年もの間0.5度下がり、日本では深刻な米不足が起こった。

※1 エアロゾル/気体中に浮遊する微小な液体や固体の粒子。1ナノメートルから100マイクロメートルまでの範囲の粒径のものを指す。

では、超巨大噴火はどれくらいの頻度で起きてきたのか。日本列島では過去10万年の間に北海道の摩周、屈斜路、支笏、洞爺、青森の十和田、九州の阿蘇、加久藤、小林、姶良、阿多北、阿多南で起きたことが分かっている。平均すると1万年に1回ほどで、今後100年間に超巨大噴火が起きる確率は1%という試算もある。数字から受ける印象は人それぞれだろうが、あくまで平均や確率の数字であり、いつ起きてもおかしくないと考えるべきだろう。想定被害があまりに大きいことから、超巨大噴火のメカニズムや前兆の解明が緊急に求められる。

普通の噴火と超巨大噴火の分かれ道は大規模火砕流か

下司さんは、カルデラに着眼し、カルデラ形成に至らない小規模な噴火と比較することで、大規模噴火の特徴を明らかにしようとしている。今回の発表では、カルデラ形成を伴う超巨大噴火が起きる過程をモデル化し、超巨大噴火の予測の可能性について考察した。

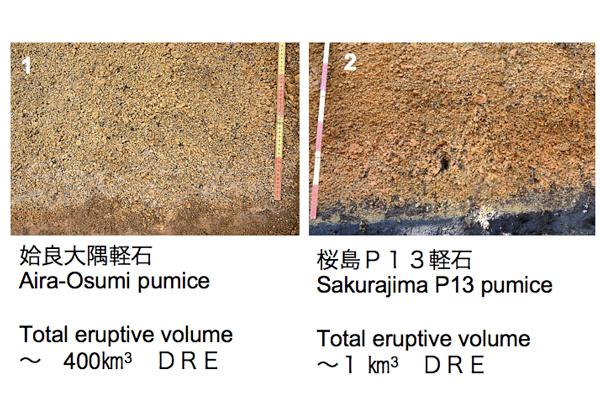

地層には、どの時代にどの火山が、どれくらいの規模でどのように噴火したかの証拠が刻まれている。地層に含まれる桜島の小規模噴火と超巨大噴火(29,000年前の姶良〈あいら〉カルデラ噴火)の初期噴出物を比較すると、大きな違いはないことが分かった(図2)。このことから、超巨大噴火は、「普通の」噴火から始まり、次第に激しさを増して大規模噴火に至った、と考えられる。では、両者を分けるポイントはどこにあるのか。一般的に、カルデラが形成される場合は、必ず大規模火砕流を伴うことが知られている。ここで下司氏は、大規模火砕流がカルデラ形成を引き起こすのか、それともカルデラ形成によって大規模火砕流が起きるのか、を検討した。

※2 姶良カルデラ噴火では、200キロ立方メートルの火砕流が発生し、鹿児島市内には、数十メートル、1,500キロメートル以上離れた東北地方でも5センチメートルの火山灰が降り積もった。

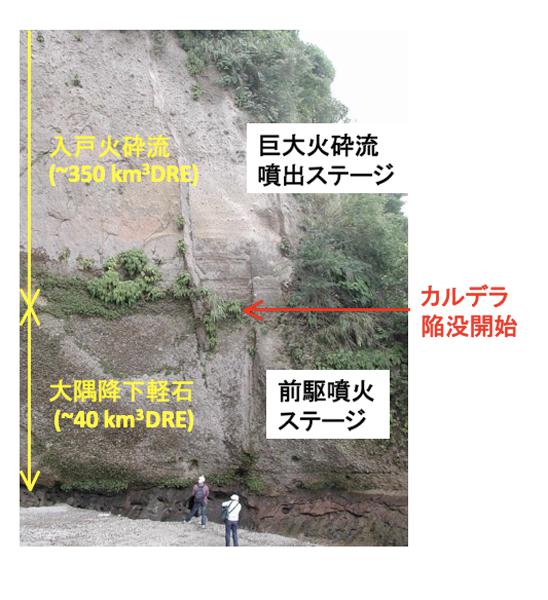

また、29,000年前に起きた姶良カルデラ噴火の地層全体を見ると、カルデラ形成の前後で噴出物が変化したことが分かる(図3)。初めは、発泡したマグマが冷えてできる軽石などが噴出されたが、山体が陥没してカルデラが形成されてからは、火山体が砕かれてできる岩片が火砕流として放出された。観察から、約40立方キロメートルもの噴出物を放出した後に、カルデラが形成され、350立方キロメートルの巨大火砕流が起きたと推測される。順序としては、カルデラ形成の後に大規模火砕流が発生する、と考えられそうだと結論づけた。

巨大火砕流はなぜ起きるのか

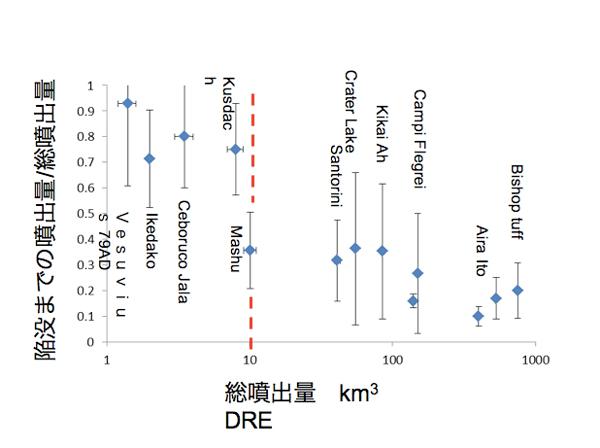

下司氏は、大規模なカルデラ噴火ほど陥没開始後の噴出量が多くなる傾向があることを、2014年の論文で発表している(図4)。例えば、カルデラ噴火の中でも比較的小規模(噴出物量が10立方キロメートル未満)な6,500年前の池田湖(鹿児島県指宿市)が形成されたときの噴火では、カルデラ形成前後の噴出物量の比は約7:3だったのに対し、姶良カルデラ噴火では約1:9だった。つまり、大規模なカルデラ噴火ほど、火砕流の規模も大きくなるといえる。

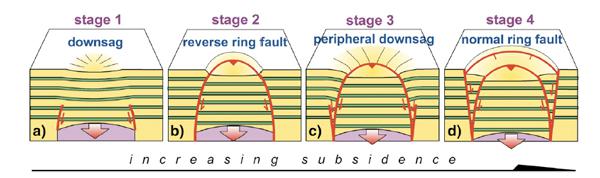

下司さんは、ローマ第三大学(伊)のValerio Acocella氏が2007年に提唱したカルデラ形成のモデル(図5)と自らのシナリオを合わせ、次のような形成プロセスを紹介した。

その流れとは、「小規模噴火の後、マグマが大量に噴出し続け、マグマだまり中のマグマが減少、マグマだまりが減圧して収縮し、地盤が下にたわむ(→以上がステージ1)、

陥没(→ステージ2〜4)、それに伴い大規模火砕流が発生」、というものだ。下司氏は、巨大火砕流の前段階であるマグマだまりの減圧開始を検知できるようになれば、カルデラ形成を伴う超巨大噴火を事前に捉えることができるのではないかと考えている。また、もし小規模噴火から超巨大噴火に移行する前兆を捉えられれば、減災が可能になるかもしれない。

下司氏は次のように話す。「カルデラを形成するような巨大噴火に対して、人間はなすすべもない。また実生活の時間スケールに比べてその発生頻度が極めて低いこと考えると、そのような噴火を心配し対策を考えることは無駄なのかもしれない。しかし、地質学の知識はこのような巨大噴火が将来も必ず発生することを物語っている。そのような現象が現に存在することを知り、また、そのメカニズムを知ろうとすることは、自然を理解する上では欠かせない。そこで得られた知見は、例えばごく低頻度の災害に対しても十分な対応が必要な原子力施設や核廃棄物処理施設などの運用についても、どうすべきなのかを考える指標となるだろう」

また、甚大な被害をもたらし、現在もなおマグニチュード6以上クラスの地震が頻発している熊本地震に関しても伺ってみた。例えば、頻発している地震が、過去にカルデラ噴火を経験した阿蘇山など、九州の火山に何らかの影響が及ぶとは考えられないだろうか。「カルデラ噴火の頻度は、熊本地震程度の規模の地震の頻度にくらべて桁違いに低い。そのため今回の熊本地震が直接巨大噴火の引き金となることは考えにくいだろう。しかし、マグマが溜まっている活動的火山のすぐそばの断層運動は、火山に働く応力※4の変化をもたらすため、間接的に火山活動に影響を与えることは考えられる。それは噴火を促進する場合も、逆に噴火を抑制する方向に働く場合もありうる。それがどのような作用をもたらすのかや、どのくらいの規模の噴火が起きうるのかについては、現在の科学はまだ予測することができない」

※4 応力/この場合、岩盤に働く、押し合う方向や引き合う方向、すれ違う方向に働く力のこと

「災害は忘れた頃にやって来る」と言われてきた。超巨大噴火は、日本列島では現代文明の時代に一度も起きておらず、われわれにとって未知の災害だ。何百年?何万年というスパンで起きる火山噴火を科学的に観測できるようになったのはごく最近であり、メカニズムをはじめ、分かっていないことも多い。しかしその中で、下司氏の研究は、新たな知と、予想される壊滅的な被害の中で生存の可能性を与えてくれるものだと感じた。火山の国、日本に住むわれわれにできることは、火山について分かっていること、そうでないことを把握し、これから起こるかもしれない災害について心に留めておくことだろう。災害を引き起こす噴火現象のメカニズム解明に、これからも目を向けていきたい。

(サイエンスライター 田端萌子)

関連リンク

- 産業技術総合研究所 下司信夫氏ページ

- 下司信夫氏の論文「陥没カルデラのサイズと噴出量,マグマ溜りの体積」

Evaluating volumes for magma chambers and magma withdrawn for caldera collapse. - Valerio Acocella氏の論文「カルデラの構造と形成過程の理解」

Understanding caldera structure and development: An overview of analogue models compared to natural calderas