トルコ南部で2月6日の午前と午後、それぞれマグニチュード(M)7.8と7.5の大地震が発生した。トルコ周辺は日本と同じく4つのプレートが複雑に入り組み、震源はプレート境界付近の断層にひずみがたまりやすい地域だった。今回もプレート境界にある長大な活断層が大きく動いたとみられ、強い揺れがレンガ造りで老朽化したもろい建物を直撃。多くの建物が倒壊し、多数の犠牲者を出してしまった。

国連など国際機関や各国が緊急救援活動を続けているが、トルコと隣国シリアでの犠牲者は日本時間14日午前段階で3万5000人を超え、歴史的な大惨事になった。犠牲者は今後さらに増えると強く懸念される。世界保健機関(WHO)はトルコ、シリア両国で約2600万人が被災したと推定している。

日本の地震、地震防災、建築の専門家らは、現地や米地質調査所(USGS)など関係機関からの情報分析を急いでいる。これまでの分析では最初の大地震の震源の深さは17.9キロと比較的浅く、プレート境界の内陸型・直下型地震で、トルコ南部、東南部やシリア北西部の多くの建物が「パンケーキ崩壊」と呼ばれる現象を起こしたとみられている。この現象は阪神・淡路大地震など日本国内でも発生している。過去何度も大地震に見舞われたトルコは耐震基準を設けて大地震対策を進めていたが、古く、弱い構造の建物が多く、耐震化などの地震防災は徹底していなかったようだ。

日本は1995年に起きたM7.3の阪神・淡路大震災以降、国の優先課題として耐震化政策を推進してきたものの、都市部の住宅密集地などでは既存建物の耐震化が難しい地域が多い。南海トラフ巨大地震や首都直下地震など、日本もいずれは巨大地震に見舞われると予測されている。トルコと同じ「地震大国」の日本も今回のトルコとシリアでの惨禍を教訓に建物の耐震化の重要性を改めて再認識する必要がある。

古くから大地震が頻発するも、事前予測は難しく

東北大学災害科学国際研究所(災害研、今村文彦所長)は9日、トルコ大地震に関する調査速報会をオンラインで開催し、地震学や災害医療などの専門家がその時点での分析結果を報告した。災害研は東日本大震災が起きた翌年の2012年4月、同大学の防災科学に関連する幅広い分野の専門家を集めて発足した。地球規模の視点で災害のメカニズムを解明し、国境、文化を超えて世界の災害軽減に貢献することが設立目的だ。

調査速報会の冒頭、今村所長が「21世紀は巨大災害の時代と言われているが、トルコで巨大な直下型地震が起きてしまった。現在も余震が続いて犠牲者の数も増えている。犠牲者の方々には哀悼の意を表したいと思います」とあいさつ。続いて陸域地震学・火山学研究分野の遠田晋次教授が今回の大地震のメカニズムなどについて説明した。

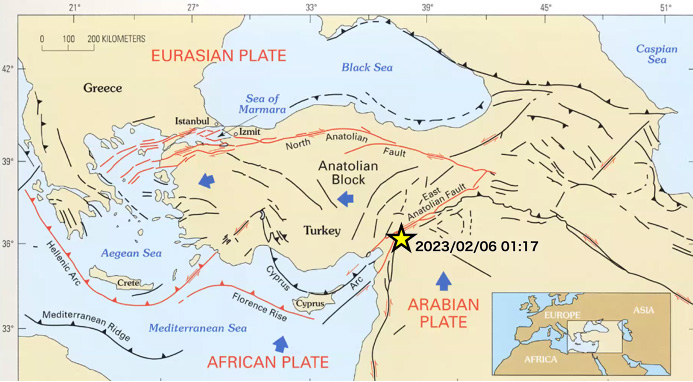

トルコはアジアと欧州の境に位置する。アラビア、アフリカの両プレートとユーラシアプレートが衝突する場所にアナトリアプレートがある。つまりトルコは4つのプレートが複雑にひしめき合う地域にあり、プレート境界の断層にひずみがたまりやすいことで知られていた。米地質調査所は今回の大地震発生直後から、震源はアナトリアプレートとアラビアプレートの境界付近の断層と公表していた。

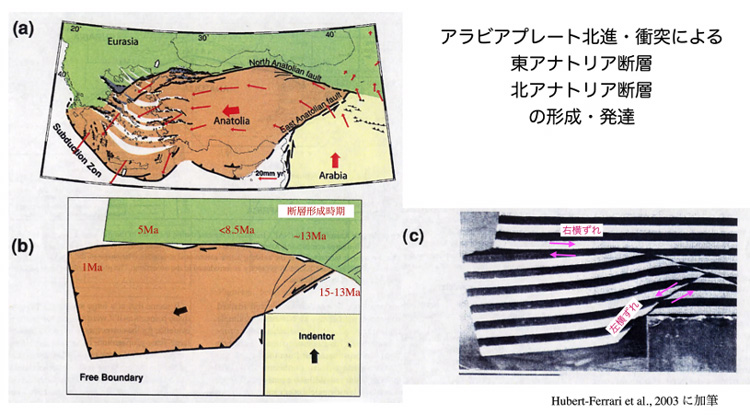

遠田教授によると、トルコでは古くは4世紀に地中海側からのプレート沈み込み帯でM8クラスの巨大地震が起き、津波も発生したクレタ地震など、過去何度も大地震に襲われている。千数百万年前にアラビアプレートが北に動いてトルコの東側に衝突し、国土を西に押し出した。その結果、国土北側のプレート境界には北アナトリア断層、東側には東アナトリア断層ができた。1939年には長さが1000キロ以上もある北アナトリア断層でM7.8の大地震が発生し、多数の建物が倒壊して3万人以上が死亡した。この大地震の後も大きな地震が連続して起きている。

今回は東アナトリア断層で発生。長さ推定200~250キロ程度の断層が動いて破壊域が広い大地震を起こした。この地域は不幸にも多くの人々の生活圏だったため、多数の犠牲者を出した。しかし、この付近は北アナトリア断層と比べて地震活動が比較的低かったことから危険度はそれほど高いと想定されず、大地震の事前予測は難しかったという。

また、最初の地震の約9時間後に発生したM7.5の大きな地震について遠田教授は「大地震が起きて周辺のひずみが変わって起きた」と説明。最初の大地震がその震源から約100キロも離れた場所の強い揺れを誘発した大きな余震だったと解説した。大地震とそれに誘発されて連続して起きた大地震は2016年4月の熊本地震でも見られた。同教授は現在も広大な余震域が形成されており、今後も長い期間、広い範囲で大きな余震が起きる可能性があると指摘している。

地殻が最大4メートルずれ、被害甚大に

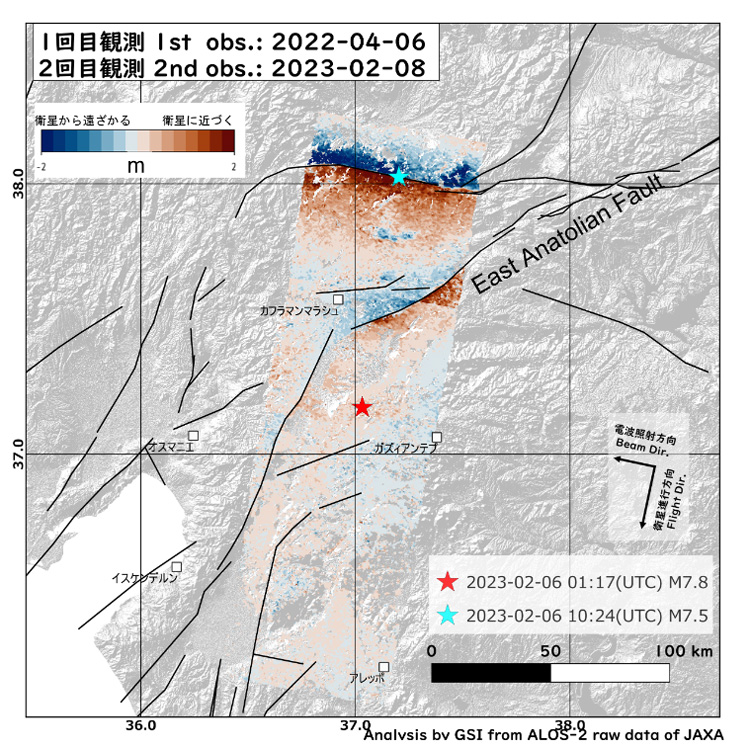

国土地理院は9日、トルコ大地震で最大2メートルの横ずれの地殻変動があったなどとするデータを公表した。内陸地震の地殻変動としては大きな変動で、この大地殻変動による激しい揺れが甚大な建物被害を生み、多数の犠牲者を出したとみられている。同院は宇宙航空研究開発機構(JAXA)の地球観測衛星「だいち2号」が地震2日後の8日に観測した2回にわたる大地震の震源域付近の地殻データを地震前と比較、分析した。

その結果、M7.8の最初の地震では断層帯を境に最大約1メートル、北東、南西双方へのずれを合わせると最大約2メートルの、またM7.5の地震(余震)では断層帯を境に最大約2メートル、西側、東側双方へのずれを合わせると最大約4メートルの大きなずれが確認できたという。 M7.5の余震の方のずれがより大きかったのは、震源の深さが10キロで最初の震源の深さ17.9キロよりさらに浅く、地表面への影響がより大きく出たためとみられている。

こうした激しい揺れに伴い、多数の犠牲者を出した建物倒壊の実態はまだ正確に把握されていない。東北大学災害研の越村俊一教授(災害評価・低減研究部門)によると、震源に近いトルコ南東部のガジアンテップ県イスラーヒエ地区だけでも約150棟のビルが崩壊・倒壊したという。

最大速度、最大加速度とも日本の過去の地震を上回る

災害研の榎田竜太准教授(地震工学研究分野)は多くの古いビルが「パンケーキ崩壊」した可能性が高いと述べた。倒壊した建物の階層が次々と押しつぶされる様子がパンケーキをつぶす形と似ていることからその名前が付いた。建物を支える柱の鉄筋不足などが原因で各階層が続けざまに真下に落ちる現象で、中にいる人が逃げる時間的余裕はほとんどない。日本では阪神・淡路大震災や2016年の熊本地震でも報告されている。

榎田准教授は、建物被害が震源から300キロ圏内で発生していると指摘した。鉄筋コンクリートにレンガを詰めた構造では、上層階がかろうじて構造を維持しているケースもあるが、場所によっては完全に倒壊し、レンガ造り構造では多くの場所で完全に倒壊。震源から東方に155キロ離れた場所でも鉄筋コンクリート構造の建物が倒壊していて、パンケーキ崩壊が起きたとみられるという。

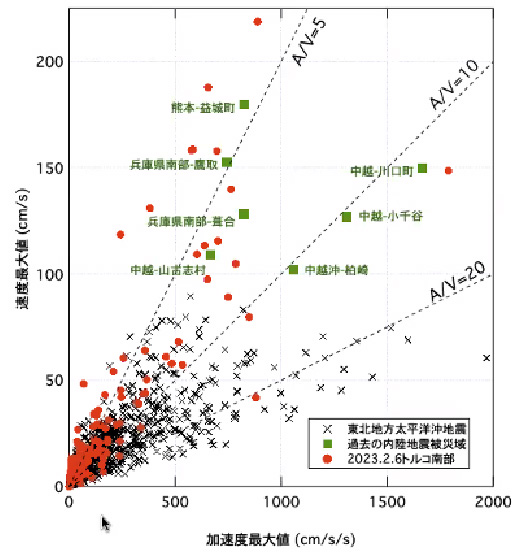

榎田准教授と同じ研究分野の大野晋准教授によると、地震の速度や加速度の最大値が大きいと建物被害が大きくなる。今回のトルコ大地震で観測された最大速度、最大加速度ともに日本国内で過去あった大きな地震と比べてもそれを上回るほど大きく、長周期、短周期の揺れともに大きかったことが分かった。

「基準があっても実際の耐震化は追いついていない」

大野准教授によると、トルコでは1944年の段階で既に建築耐震設計基準が制定され、その後何度かの改定を経て、2007年には耐震診断や補強に関する規定が追加された。18年には木造建築のほか、高層建築や免震建築に関する規定も追加された。建物を地震から守る基準はある程度整備されていた。しかし、今回の大地震による建物の倒壊被害を見る限り、実際には多くのビルや建物で耐震化は徹底していなかったようだ。トルコからの報道によると、建築業者ら100人以上に逮捕状が出たという。

調査速報会に参加した東北大学特任教授で国際協力機構(JICA)の竹谷公男・防災分野特別顧問は「世界の自然災害で経済被害の大半は洪水被害によるが、犠牲者を出す被害の大半は地震」と指摘。「揺れに弱いレンガ積みの住宅などの建物被害により犠牲者を増やした」と強調した。

竹谷氏によると、トルコだけでなく、例えば2006年に発生し、6000人以上の犠牲者を出したインドネシア・ジャワ島中部地震でもレンガ積みの住宅が多数倒壊し、多くの犠牲者を出した。2015年のネパール地震でも住民自身が建てた揺れに弱い住宅が崩れて多くの犠牲者を出したという。

竹谷氏は多くの発展途上国の震災復興支援に携わってきた。そうした経験から、「トルコでは日本のように世代替わりの時に建て替えず、世代を超えて受け継ぐレンガ積み住宅が多い。このために耐震設計基準があっても実際の耐震化はその基準に追いついていない」と指摘した。

大野准教授は「今回のトルコ大地震ではまず、大きな揺れに見舞われながらも残存した建物の特徴、性能などを評価し、さらに危険な建物を調査する必要がある」と言う。そして日本にも当てはまる長期的課題として基準ができる前に建てられた危険な「不適格建物」に対する対策が重要だと強調した。

日本はさらなる耐震化率向上で犠牲者を減らす方針

日本の耐震化政策は古くからある。1981年には建築基準法が改正され、揺れに強い基準に引き上げられた。しかし阪神・淡路大震災では多くの建物が倒壊し、政府は木造住宅の耐震基準を厳格化するなどの耐震化政策を促進した。2014年には「国土強靱(きょうじん)化計画」を策定、その後何度も改定し、公的施設の耐震化などを進めてきた。

それでも国内には1981年以前の古い基準で設計された建物は住宅を中心に多い。都市部の住宅密集地では強い地震に耐えられそうにない住宅が多く残存する、と多くの専門家が指摘している。首都直下地震による甚大な被害が心配される東京都によると、耐震性に問題がある木造住宅は70万戸以上もあるという。都は特に耐震性が劣る約20万戸を対象に公的助成をして耐震化率を高める方針で、こうした政策の実施が急がれている。

今後30年以内の発生確率が70~80%とされる南海トラフ巨大地震では倒壊などの建物被害により約8万2000人が犠牲になると推計されている。内閣府などによると、耐震化率を100%にすることにより、犠牲者の数を約1万5000人まで減らせるという。

平田直・東京大学名誉教授はこの数をさらに減らす対策が重要として指摘している。耐震化の徹底は国内でも喫緊の重要課題だ。かなりの額の財政支出を伴うが、巨大地震が起きてしまった時の莫大な人的被害や経済損失を考えれば必要な支出といえる。

活断層研究や低体温症への備えを

東日本大震災は海溝型の大地震だったために犠牲者のほとんどは津波被害によるものだったが、神戸・淡路大震災は今回と同じ内陸型の地震で、建物崩壊や倒壊により6000人を超える老若男女が尊い命を失った。

日本では南海トラフ巨大地震や日本海溝・千島海溝巨大地震、首都直下地震などの巨大地震がいずれ起きると想定されている。このほか、国内には推定2000以上の活断層があり、今回のトルコ大地震のような内陸型・直下型の大地震がいつでも起きる可能性がある。

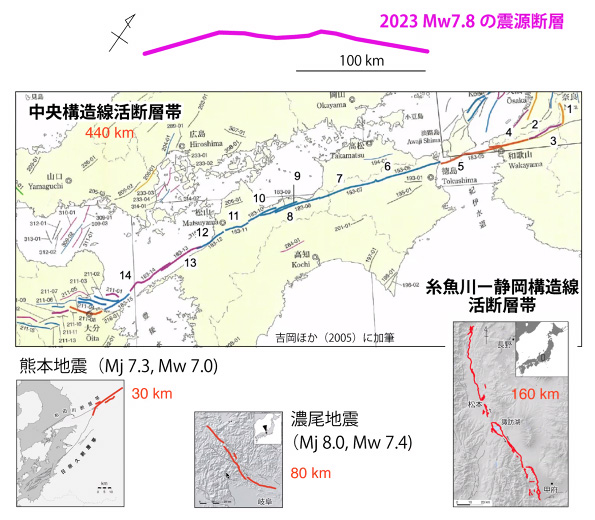

日本にも中央構造線や糸魚川-静岡構造線などの長大な断層帯がある。東北大学災害研の遠田教授は「国内の長大な活断層帯や活断層密集地での(大地震の後の)連動型地震の研究や評価が重要だ」と主張する。

また同災害研の佐々木宏之准教授(災害医療国際協力分野)は建物の崩壊・倒壊により命は失わなくとも寒い屋外で避難生活を余儀なくされている被災地の実態を指摘。日本海溝・千島海溝巨大地震などの冬季の被災を想定した低体温症への備えが必要だと強調している。

「対岸の火事」ではなく「自国の事」

トルコやシリアの被災地から伝えられる画像は建物崩壊が多数の命を奪う残酷な現実を見せつけている。がれきの中での懸命な救助作業は阪神・淡路大震災の、寒さに震える被災者の姿は東日本大震災の、それぞれの修羅場を思い出させる。

地震発生間もなく日本政府は、国際緊急援助の一環として援助・救助隊や医療チームを派遣した。各国政府や国際赤十字赤新月社連盟などの国際支援団体、さらに国連やWHOといった国際機関もさまざまな形で人道支援を続けている。だが、東日本大震災がそうであるように、トルコやシリアでも今後、苦難の被災地復興という長い道のりが待ち受けている。

東日本大震災の後、トルコ政府からは早い段階で緊急援助を受けた。同じ地震大国として日本には緊急の援助や支援だけでなく、長期的な復興支援が求められる。耐震化のための積極的な技術支援も必要だろう。

トルコでの大惨事は「対岸の火事」ではない。日本でもいつでも起こり得る「自国の事」として捉え、建物の耐震化の徹底を中心とした「国土強靱化」や、強い揺れに対する地域の、身の回りのそれぞれ「備え」が急がれる。

関連リンク

- 国土地理院「2023年2月6日トルコ共和国の地震に伴う地殻変動」

- 東京大学地震研究所「2023年2月6日トルコ南部の地震」