地上に太陽をつくる――。脱炭素の切り札とされる核融合発電の実用化へ向け、気候変動問題への意識の高まりからリスクマネーが流入している。欧米で2000年以降、スタートアップが台頭している中、日本でも2019年、京都フュージョニアリング(東京都大田区)が創業した。日本のものづくり力を結集し、核融合反応を起こすプラズマとその周辺装置の開発やプラントエンジニアリングを手がけることで、プラズマから発生するフュージョンエネルギー開発の国際競争に割って入る。

「あと30年」の技術を実用化するため起業家へと転身

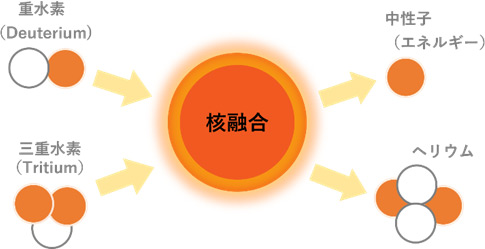

核融合発電は水素の仲間「重水素」と「三重水素」が融合して生じるヘリウムと中性子が持つエネルギーを用いて行う。超絶な重力と高温環境にある太陽では常に起きる現象だ。太陽をはじめとする宇宙の星々が生み出すエネルギーの源である核融合を地上で制御するのは難しく、発電の実用化は「あと30年」と言われ続けた。

京都大学でエネルギー理工学研究所の教授を務めていた小西哲之は、「核融合発電が技術的には可能なところまできているのに、なぜ実用化ができていないのか」との思いを抱え、京都フュージョニアリングを創業した。

Q:研究を続けずに起業することにした理由は何ですか。

A:大学や研究所で行うのは、必要な装置の原理を実証し、プロトタイプを作るところまで。実用化を目指す段階に移行するには、フュージョン装置を作って供給する企業が必要と思いました。公的機関は、予算や定員、組織体制の大枠を大きくは変えられない。税金で賄う国家予算であるかぎり、執行までの手続きには時間がかかる。株券発行で受けた投資を元手に商品やサービスを販売していく株式会社のようなスピード感は得られないことを実感。フュージョンの実用化に向けて、「テクニカルな装置はあっても、社会的装置がない」という思いが強くなり、起業へと動きました。

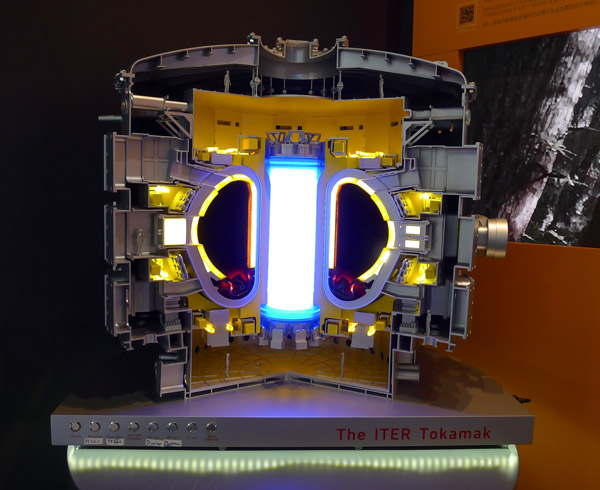

最近、超伝導技術やシミュレーションに用いるスーパーコンピューター性能の向上、人工知能(AI)の普及といった技術革新がブレークスルーとなり、研究が加速している。人類初の核融合実験炉を実現しようと日本や欧米、インドなどが参加する超大型国際プロジェクト「ITER(イーター/国際熱核融合実験炉)」ではフランスに実験炉が建設中だ。小西は、ITERに当初から研究者として参加している。

Q:起業せずともITERなど、国際プロジェクトの一員として研究に没頭する道もあったはずです。ITERについては、計画の遅れが指摘されてはいますが。

A:ITERは、今後も核融合研究における中核的な役割を担い続けます。国際プロジェクトで各国が国の威信をかけて参加していますが、「絶対に失敗できない」という前提があり、リスクを取ることが難しい。イノベーションを目指すようなものではなく、確かな技術の上に科学的知見を積み上げていく。2025年運転開始予定だったITER実験炉の設計は2002年か03年頃のもの。しかし、フュージョンの実用化にはまだまだイノベーションは必要です。ベンチャー企業を「儲かる」と見込んだ投資家が支援し、最新の技術で商業化に挑戦するようなスピード感は望めないし、目的とするところが違う。しかし、ITERは必ず必要なものでもある。スタートアップが実証炉を作り上げたとしても、その性能や信頼性をあげるためには、やはりITERのような研究装置で理解を深める必要があります。

研究者と経営者のマッチングを経て創業

創業は2019年10月だった。小西は同年に京都大学のベンチャーキャピタル「京都iCAP」が開催した研究者と経営者をマッチングするプログラムで、当時ベンチャー企業に所属していた京大OBの長尾昂と出会った。

現役の研究者でITERではブランケット(エネルギー変換・燃料製造機器)研究で国際代表を務めていた小西は、先端の科学技術は知っている。だが、いつリソースを投入して、いつお金を回収するのかといった経営的視点はないという自覚があった。ビジネスや資金調達、法規手続き、人事やマネジメントの制度を設計して起業の形を整えることなど、企業をゼロから生み出し、成長段階までもっていく「起業のプロ」と長尾を見込んで経営を任せた。

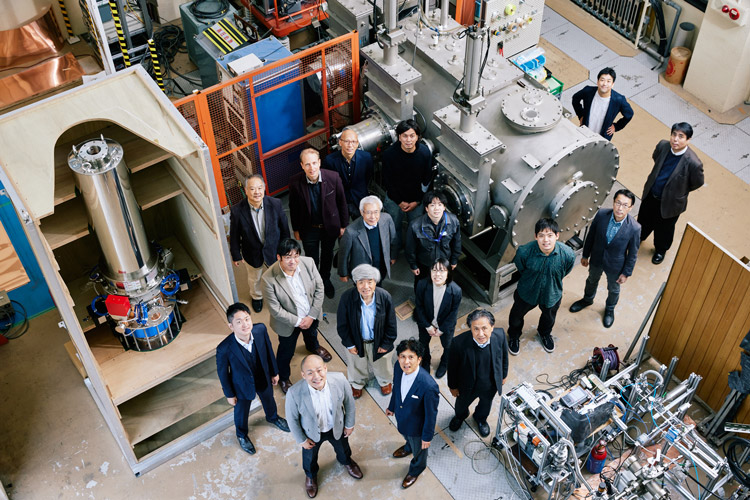

採用は友人や知人の伝手によるリファラル中心

創業時は、小西と長尾に加え、小西の教え子で核融合発電におけるビジネスやマーケットに関する研究を論文発表していた武田秀太郎(現チーフストラテジスト)とリチャード・ピアソン(現チーフイノベーター)も加えた4人が共同創業者として名を連ねている。核融合の研究を45年ほど続けている小西は、当時も最古参の研究者だった。だからこそ大学や研究機関でのトッププレーヤー、リーダーはみんな知り合いだった。「再雇用のタイミングで転職して一緒に仕事しないか」と声をかけた。

創業4年目となる2023年3月時点で約50人、現在は150人以上にまで社員が増えた。半分ほどが技術者で、20代から60代、70代のシニアまで幅広い。ほとんどが従業員が友人や知人の伝手をたどるリファラル採用で集まったメンバーとなった。小西のもくろみでは、最終的にはチームを組んでコアメンバー300人、全体では2000人ぐらいで事業を展開する。理系人材だけではなく、ファイナンス(財務)、ビジネス(営業)、リーガル(法務)、アカウンティング(会計)、ヒューマンリソース(人事)での人材も集めている。

Q:人事など経営戦略はすべて長尾さんに頼まれたのでしょうか。

A:核融合業界の特性や市場環境は私からインプットし、経営的な判断は一緒に決めてきました。例えば、人事では、シニアと若くてやる気のある技術者両方を積極的に採用する方針をとることは最初から決めていました。実用化すると思いながら何十年と研究してきた研究者が、このまま技術の継承なく引退してしまう懸念がある。だから「技術継承をしながらチームをつくる」という方針は貫きました。集めた投資で人材育成もしています。

はじまりはガレージ

創業時の本社は、京都府宇治市にある自宅のガレージ。営利活動になるため大学内に設けることができなかったからだ。創業間もなくコロナ禍となったが、技術メンバーも顧客も世界中に分散していた。創業当初のメンバーはオンライン会議を中心にコミュニケーションを取った。研究開発は京大の研究所で、同大との共同研究として始めた。設計やコンサルで売り上げをあげる一方、出資してもらったお金を使って、実用化に向けて装置を大きくしていく技術開発を進め、実際に装置をスケールアップする過程を繰り返した。装置などが大学内に収まらない規模になると工業団地へ出ていき、規模拡大を行った。

2021年7月に東京オフィスを三菱地所のインスパイアードラボに設けた。23年には登記上の本店を東京都大手町に移した。京都から東京へ移ったのは、投資家や関係企業が東京に多いのが大きな理由だ。海外企業とのやりとりが多くなると、交通の便からやはり羽田近くとなる。本社と工場を一体化したいというのもあり、25年に東京都大田区の東京流通センターへ移転した。

Q:スタートアップらしくガレージからのスタートです。

A:アップルなど名だたるスタートアップがガレージから始まっているのにあやかっている部分もあるけれど、実際普通のガレージですよ。普通の住宅で使う郵便受けを置いていました。すると、ある日、見知らぬ人が首をかしげながらポストに書類をねじ込んだ。書類はCV(履歴書)。素粒子か何かで博士号をとって京都に住んでいたドイツ国籍の研究者がインターネットで会社のサイトを見つけてやってきた。この研究者、今も幹部社員として働いています。

今は東京に拠点を置いているが、関西財界や京都大学同窓やゆかりの企業など本当にサポートしてもらっている。そもそも、「京都発」「関西発」というのが、「何かやらかす感」があって良いなと思っています。

投資家の厳しい審査にこたえるコンテンツを用意

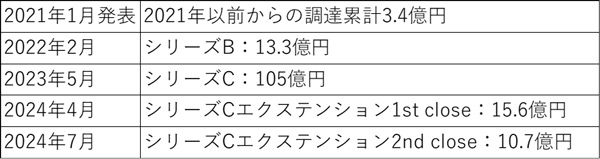

出資を募る際には、エネルギー業界の市場規模は日本だけで年間20兆、30兆円に上るとされることや、二酸化炭素を排出しない再生可能エルギーへの移行が世界的課題になっていることを投資家に説明する。

だが、「最後は『人』を見られる。やってやるぞと言う決意をみせないと出資してはくれない」と小西は言う。投資家は説明のために技術の価値や事業のリスクを徹底的に調査してくるが、同社ではコンサル出身者や投資の専門家も採用しており、投資家の厳しい審査(デューデリジェンス)にこたえられるコンテンツを事前にきちんと用意している。

小西をはじめ共同創業者の武田とリチャードもマーケット分析の論文を書いて国際発表をしてきた実績があり、地域によってどれくらいの発電需要が見込まれるかといった分析を数字で提示できる強みがある。事業化について意見を持ち、フュージョンの開発戦略を理解して「生涯をかけていい」と参加しているだけに、「技術、分析、説明、熱量どれをとっても負けません」と小西は胸を張る。

Q:しかし経営はずっと赤字ですよね。

A:赤字は良くないことだが、リスクをとるのをやめて黒字をめざすなら、アマゾンやグーグルレベルにはなれないでしょう。お金があったらもうちょっと挑戦したいことに投資し、大器晩成を目指したい。機器の受注が実際にあるので、市場競争はすでに始まっている。発電が実用化されたときには、シェアの勝負はもう終わっているという市場だからこそ、黒字化やIPOが最終目標ではなく、技術開発競争は絶え間なく続く。今は「売り上げは上げるけど、それ以上に技術を高め、バリューを上げる」時だと意識しています。

核融合炉周辺を含んだプラント全体をつくるエンジニアリング

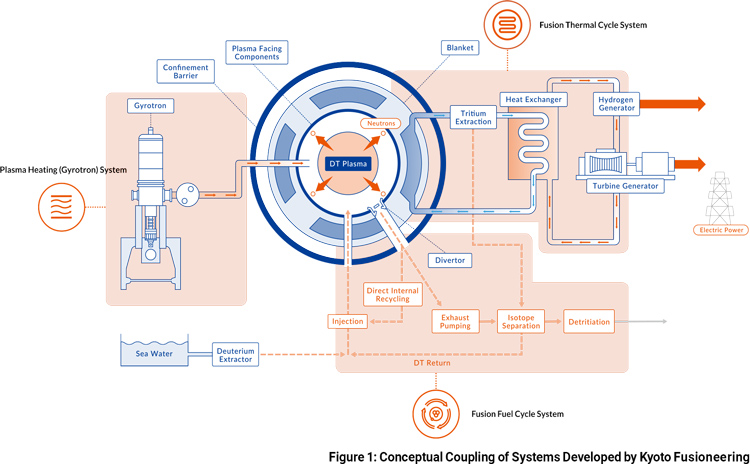

事業は「フュージョンプラントのエンジニアリング」。核融合炉だけでなく周辺機器も合わせてプラント全体をつくりあげる。具体的には、1億度以上の高温で重水素と三重水素をプラズマ状態にしてさらに核融合が起きるまで加熱する「プラズマ加熱システム(ジャイロトロンシステム)」、核融合反応により発生する熱を発電などに利活用するための「フュージョン熱サイクルシステム」、絶えず燃料を供給するために燃料を排気・分離・回収する「フュージョン燃料サイクルシステム」の3つが主要なものだ。

ジャイロトロンシステムは、英国原子力公社やトカマクエナジー、米国のジェネラルアトミクスなどの受注実績がある。個々の機器やプラントの設計などのコンサル業務も実績を積み重ねる。

Q:核融合炉そのものの開発というよりも、炉の型式に関わらず発電時に必ず必要となる周辺機器に注力したビジネスモデルなのですか。

A:ビジネスモデルとしてあるのは、あくまで「ファブレス」ということ。部品や装置を一から作る訳ではない。大学で研究をしていたときから、東大阪の町工場など、性能が十分な装置を組み立てることができる中小企業があることを知っていました。柔らかすぎたり硬すぎたりして削ることができなかった金属に対応できる製作所とか。数十万円といった限りある研究費に合わせて実験装置を作ってもらっていた経験が研究者時代から生きた点。ただ、検査成績書づくりや品質管理、品質保証の事務手続きなどはとても煩雑で、海外向け書類となればなおさらです。そこはマーケット分析にたけ、顧客のニーズを捉えて商機を見いだす能力の高い商社出身の人材をこちら(京都フュージョニアリング)で集めました。

日本経済新聞社の調査によると京都フュージョニアリングの推計企業価値は721億円(2024年9月末時点)で、ユニコーン(企業価値10億ドル以上の未上場企業)予備軍と認知されるまでになった。一方、国内では強力な磁場で融合炉にプラズマを閉じ込める方式のうち、ITERが採用する「トカマク型」と異なる「ヘリカル型」を用いて商用融合炉の開発を行っているヘリカルフュージョン(東京都中央区)や、高出力のレーザー照射で瞬間的な核融合を起こす「レーザー型」での核融合エネルギーをめざす大阪大学発のエクスフュージョン(大阪府吹田市)などのスタートアップ各社が台頭している。

Q:ライバルの同業他社とどのように競争をしますか。

A:みんな知り合いだし、数社が競争して顧客が選べるからこそ魅力的な業界になるので、自分の会社を含めて生き残って成長して行きたい。チームひとつじゃ「核融合発電」というリーグを作れない。京都フュージョニアリングは、世界的にも独特のポジションを持つ会社で、どことも競合しない。取り扱う燃料システムや熱交換システムは共通にプラントを構成する装置。ヘリカル型であれ、レーザー型であれ、発電をする時には必ず技術か製品を買ってもらうことになるから、ポテンシャルカスタマーだとも思っています。

熱サイクルシステムの開発・実証においては、UNITY-1プロジェクトで2023年に京都府久御山町で、実際に核融合エネルギーを取り出した後に使うと想定した発電試験プラントを設置し、熱を取り出す核融合炉周辺の工学技術の成熟度向上を目指している。同年に、燃料サイクルシステムを開発するUNITY-2を立ち上げ、カナダ原子力研究所とともにジョイントベンチャーを設立し、実際の核融合炉における特殊環境に近い状況で核融合炉内への安定かつ安全な燃料供給を実証していく。

さらに、フュージョンプラントシステム全体をつくるFASTプロジェクトを2024年に始動している。FASTは、燃焼プラズマからフュージョンエネルギーを取り出し、そのプラズマ維持を実証し工学的な課題を洗い出すプロジェクトだ。

国内の産官学を束ね、国際競争を勝ちに行く

2050年カーボンニュートラルの実現を視野に核融合エネルギーの産業化と世界のサプライチェーン競争に時宜を逸せず日本も参入するため内閣府は2023年「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を策定した。フュージョンエネルギー産業の創出に向け、有志企業や大学、研究機関、公的機関などが参集する一般社団法人フュージョンエネルギー産業協議会が2024年3月に立ち上がった。今年6月には国の統合イノベーション戦略2025で世界に先駆け2030年代の発電実証を目指す考えが示された。

Q:協議会はそうそうたる企業のメンバーです。今後どのように機能するのでしょう。

A:海外の業界団体は、投資家と核融合関連企業を中心として構成されるが、協議会は投資家だけでなく、銀行や保険会社といった金融機関も多彩だし、関連企業も素材メーカーからゼネコンや不動産会社、石油関連企業まであります。これは核融合発電が実用化されてからのインフラ整備まで見通してのことで、日本でフュージョンエネルギーのサプライチェーンを構築していくために必要なこと。核融合産業は裾野が幅広いため、サプライチェーンの構築は限られた産業だけでかなうものではない。日本は幅広い産業基盤を有している様々な業種が集まり、手を携えて新たな産業分野を構築することができる。これが国際競争の中での勝ち筋だと思います。

(敬称略)