健康で長生きしたい―大小あれど、ほとんどの人が抱く願いと言って良いだろう。そんな願望に一歩でも近付こうと、国が推進する研究開発プロジェクトがある。ムーンショット型研究開発事業の目標2「2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」(以下「目標2」)だ。研究開始から約4年半が経過した3月29日、東京・お台場の日本科学未来館で「公開フォーラム2025―治すから防ぐ医療へ(主催:科学技術振興機構=JST)」が開かれた。

「未病」段階で積極介入、健康な状態に引き戻す

かの楊貴妃が不老不死を追い求めた時代から1300年が経った今も、健康や長寿は人類にとって不変のテーマであり続けている。むしろその願望は、個人の域を超えたといって良い。ひっ迫する医療リソースや膨らみ続ける社会保障費が、私たちの将来に暗い影を落としているからだ。

加えて、ひとたび重大疾患を患うと、生命の危機はもとよりQOL(生活の質)までもが著しく低下する。10のプロジェクトを傘下に置くムーンショット事業共通のミッションである「ウェルビーイング(心身の健康)」を成し遂げるためにも、「治すから防ぐ医療へ」の実現は悲願といえるだろう。

ところで、現在の「医療」が既に病気へ罹患した人に対処する行為であるのは言うまでもない。しかし目標2が目指すのは、発病に至る前の「未病」段階を予測し、健康な状態に引き戻すべく積極的な介入を行うことで、重大疾患への移行や重症化を未然に防ぐというもの。だが、未病の定義がややこしく難しい。

膨大なデータを数理モデルで分析、定量的な特定へ

この難しさの定義付けに挑んだのが、1人目の登壇者の合原一幸さん(東京大学 特別教授/名誉教授)。数理工学の専門家である合原さんは未病の定義について「従来は定性的に幅広く捉えられており、『ここが未病の状態だ』と特定するのが難しかった。しかし膨大な生体データを数理解析することにより、定量的な特定が可能になった」と研究の成果を強調した。

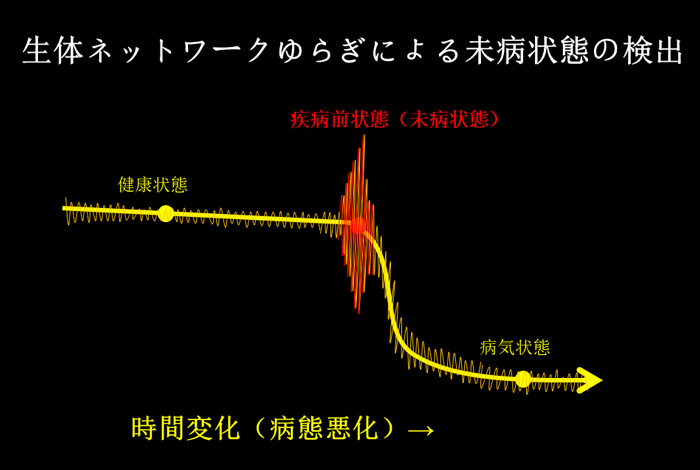

健康な人は、多少体調を崩しかけても休息をとれば回復することが大半だ。他方、未病状態にある人は、そのまま放置すると状態が大きく悪化して発病してしまう傾向にあるという。こうした人のさまざまな生体指標を数理解析すると、発病の直前に遺伝子発現のゆらぎが異常に増えるなどの変化が起こることが分かり、合原さんはこの変化をもとに介入すべき未病状態の人を特定するに至った。

非常に興味深かったのは、こうした予兆検出の方法論は電力網の安定性や経済動向、交通渋滞などの場面とも共通するという合原さんの弁。目標2では多くのプロジェクトが合原さんらと組み、数理モデルや数理解析を取り入れた分野横断型の研究で成果を上げている。医療分野へデータサイエンティストが盛んに参画するようになれば、さらに研究が加速されるのではと期待を抱かせる内容だった。

がん抑制メカニズムを解明、社会制度改革の機運醸成

ここからは疾患別の事例が紹介され、初めに登壇したのは大野茂男さん(順天堂大学大学院医学研究科 特任教授)。大野さんの研究は、がん化する前の症例を集め、そこで何が起きているのかを調べるもの。こうした症例の収集は従来あまり行われてこなかった。

既知のとおり、がんは細胞の遺伝子変異が蓄積されることによって引き起こされる。しかし最近の研究では、正常な細胞でも遺伝子変異が起きていることが分かってきた。そこで大野さんらの研究チームは、人間には本来、遺伝子が変異してもがん化には至らないよう抑制するメカニズムが備わっているはずだと仮説を立て、がん発症プロセスの解明などを推進している。

課題もある。従来行われていなかった取り組みであるが故に、普及には社会制度改革や臨床試験の迅速化などが求められることだ。そのために大野さんは、国民と産業界を巻き込んだムーブメントが必要だと考えており、「研究成果が機運醸成の引き金となれば」と意気込んでいた。

糖尿病を予測、スマートウォッチや顔画像も活用

続いて登壇した片桐秀樹さん(東北大学大学院医学系研究科 教授)は、糖尿病を研究対象としている。厚生労働省の最新調査によると、国内で糖尿病の治療を受けている人の数は550万人超。がんや脳卒中と並び、国の5疾病に数えられる国民病だ。

糖尿病の厄介なところは、症状が現れないうちに進行するところにある。そこで、採尿や採血といった患者に負担がかかる従来型の手段ではなく、簡便な方法で日常的なモニタリングを促進することで「早く知って、早く防ごう」というのが片桐さんのチームの主な取り組みだ。

チームの研究では、スマートウォッチを活用した方法はもちろんのこと、顔の静止画像から糖尿病の超早期予備軍であることを予測する技術にも見通しが立ったという。いずれも特許出願できるところまで研究が進んでおり、実用化が期待される。

片桐さんは「医者には患者の生活を制限する権利などない。患者が追求する幸せをできる限りサポートしたい」と患者に寄り添う姿勢を示し、話題提供を結んだ。

認知症の兆候をつかむ、脳と臓器の相互関係から

休憩をはさんだ後半のトップバッターは高橋良輔さん(京都大学大学院医学研究科 特命教授)。高橋さんは認知症の原因として指摘される、脳に異常たんぱく質がたまるメカニズムを解明するとともに、脳との「相互関係」によって臓器へ出現する兆候をつかみ、発症を未然に防ごうとしている。

この相互関係として興味深いのが、異常たんぱく質は脳へ蓄積する前に腸管にたまるケースが多いことで、認知症の1つであるパーキンソン病の発症前には便秘を訴える人も多いという。ただし、便秘だけを理由に認知症を疑うことは当然不可能であり、研究によって因果関係をさらに証明していくことが必要だと高橋さんは考えている。

高橋さんは未病期に適切な介入をするための具体策として「バイオマーカーや発症予防法の開発が最終目標」と意欲を語った。

ウイルス感染時の身体反応、パターンごとに予防策を開発

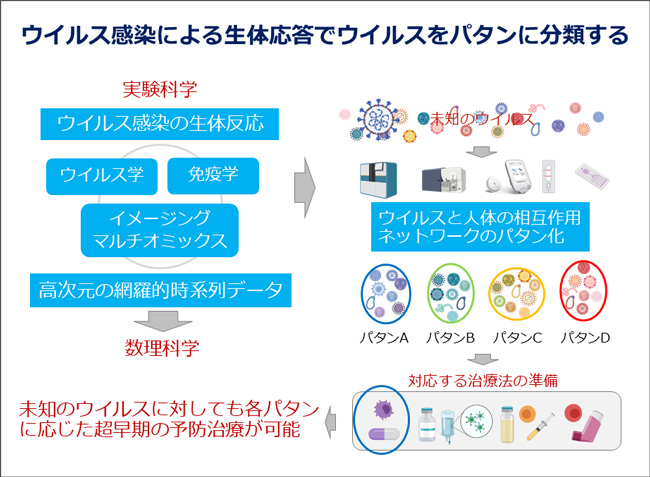

最後の登壇者である松浦善治さん(大阪大学微生物病研究所 特任教授)は、やや趣が異なる感染症の未病期介入に取り組んでいる。感染症は先の話題提供にあった疾病と違い未病期が短い場合が多く、その兆候も捉えづらい。そこで松浦さんは、重症化に至るメカニズムなどの解明を目指している。

研究チームはウイルスへ感染したときの身体反応を、免疫学と数理科学の連携によって分類。パターンごとの特徴に応じた予防策を開発することで、未知の感染症に対する超早期治療を可能にし、まん延を防ごうとしている。

新型コロナウイルス感染症やエボラ出血熱など、近年人類を不安に陥れた感染症の多くは動物が感染源とされる人獣共通感染症だ。ただ、これ自体は驚くことではなく、新興感染症の実に75%が人獣共通であると松浦さんは指摘。人為的要因で生態系の健全性を損なうことがパンデミックを招くとして、「ワンヘルス(人間、動物、環境の一体的な健全状態を目指す考え方)」の重要性を訴えた。

外れるかもしれない治療をするか、患者側の姿勢も問われる

最後のパートでは全登壇者によるパネルディスカッションが行われた。この日ファシリテーターを務めた科学コミュニケーターの本田隆行さんは、10代学生が事前に寄せた「『予防する医療』では、特定する条件が限られていても病気だと診断するのか」という質問を紹介。

この問いに反応した目標2プログラムディレクターの祖父江元さん(愛知医科大学 理事長・学長)は「簡単なようで、本質的な難しい質問だ」と頭をかいた。「患者へリスクとして伝え、予防する努力を促すことはできる。しかしいつ頃、何%の確率で発症するのかを問われると容易ではない」と、今の医療における「診断」との違いを指摘。膨大なデータに基づいて多角的に確度を高めることが肝要だとした上で、「天気予報のような確率論なので、利用価値を高めるための仕組みも目標2で試行する必要があるだろう」と考えを述べた。

これに対し高橋さんが「降水確率30%だと、傘を持っていく人といかない人に分かれるだろう。外れるかもしれない可能性を許容して、それでも治療するか否か、患者は選択を迫られることになる」と課題を上げると、「患者側の姿勢も問われてくる」と本田さんも合いの手を入れた。

7割が容認の姿勢を見せる、課題はルールづくり

パネルディスカッションの後半は、ELSI(倫理的・法的・社会的課題)についての話題が展開された。従来にない概念ともいえる未病期への介入は、先の議論にもあったとおり患者側も無関心ではいられない。目標2の一環として日本科学未来館で行った調査では、予防のために生体データが使われることに7割が容認する態度を見せたというが、比較的高関心層が集まる場で行われた部分は割り引いて捉える必要があるだろう。

そもそも詳細な生体データは個人情報に限りなく近い、慎重に利用されるべき情報だ。このことは目標2の面々も課題として捉えており、ルールづくりを急ぐ発言が度々見られたのも印象的だった。

祖父江さんは目標2の進捗について「いくつかの光が見えてきた」と手応えを語るとともに、「次の世代に大きなインパクトを残せる」と研究の価値に触れた。その「価値」を示すかのように、ムーンショット事業には巨額の国費が投入されている。だからこそ国民へ成果や課題を包み隠さずに伝えていく場は、今後も必ず続けていくべきだろう。

そして、国民をしっかりと巻き込んだ議論により、今の医療では定義できない「未病期介入」のあり方が形づくられていくことに期待したい。

関連リンク

- ムーンショット型研究開発事業プログラム紹介「ムーンショット目標2」

- ムーンショット目標2「公開フォーラム2025―治すから防ぐ医療へ」