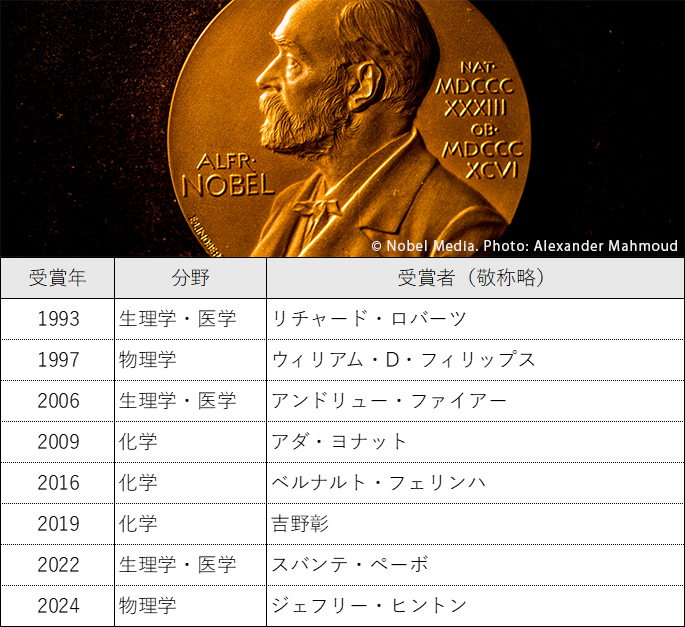

ノーベル賞歴代受賞者が集い、自身の研究の講演や、これからの科学について議論を交わすイベント「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京2025」が3月9日、横浜市で開催された。今回の副題は「生命の未来~先端技術とわたしたちのこれから~」。人間らしさと科学のかかわり、遺伝子に関する技術の進歩、コンピューターや生成AI(人工知能)など多岐に渡るテーマについて研究者たちが話し合った。(カッコ内はノーベル賞受賞年と分野)

イベントはスウェーデンのノーベル財団組織と日本学術振興会の共催で行われた。

ヒトとロボットは何が違うのか

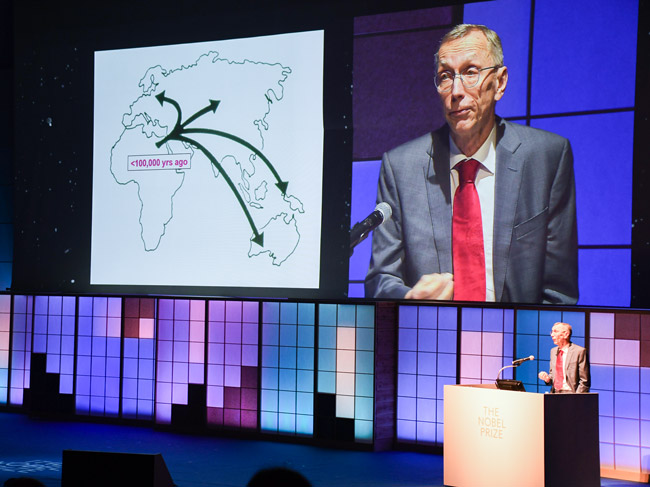

まず、ヒトの歴史をたどるために、スバンテ・ペーボ氏(2022年、生理学・医学)がネアンデルタール人はなぜ滅んだのか、また、現生人類とどのように違うのかについて、自身の研究内容を踏まえて講演した。ペーボ氏は4万~5万年前の骨をゲノム解析し、ネアンデルタール人固有のDNAを調べている。

ペーボ氏によると、ネアンデルタール人のゲノムの中には現生人類に受け継がれているものがあるという。しかし、現生人類が世界各地に広がり、人口が増え、文化や技術の進化があって、ネアンデルタール人は滅んだ。

このように、人間も「絶滅」する可能性があるというプロローグ講演の後、人間とロボットの関係性について研究者が語り合った。

リチャード・ロバーツ氏(1993年、生理学・医学賞)は、ヒト発祥の地であるアフリカには動物も多く住んでいるが、これら動物と人間を分けているものは「脳」であると指摘した。そして、今回のシンポジウムのテーマである先端技術に絡め、ロボットは「洞察や問いを立てることができるのか。好奇心を持っているのか」と問題提起した。

これに乗じ、元京都大学総長で霊長類学者の山極壽一氏が「ゴリラと(人が)話すとき、態度や表情でお互い理解できる。ロボットは曖昧(あいまい)さを伝えたり、感情的な会話をしたりすることはできるのか」と尋ねた。ゴリラは、時として我々を驚かせるような高い知能を示すとされる。

これに応じたのは、ロボット学者で、2025年大阪・関西万博でアンドロイドのパビリオンを出している大阪大学大学院基礎工学研究科教授の石黒浩氏だ。石黒氏は、両氏が指摘するような難解な対応は現時点では難しいとした。また、「ロボットかどうかは、会話で判別できる。短い会話ならロボットとできるが、長くなればヒトでないと分かる」とした上で、「あと20~30年で自然な会話ができるようになるはずだ」と展望を語った。

だが、ロバーツ氏は「ヒトが賢くなるに従いクリエイティブになった。実を採るだけでなく、農業をやるようになった。ロボットは農業ができますか」とより踏み込んで問うた。そして、「誰がロボットをコントロールするのか。ロボットは我々を助けるのか。例えば科学者同士は意見が一致しなくても、殺さないで話ができる。AIは間違った方向で使わないようにしなければならない。プログラムに独裁主義が入っているなら取り除かないと。誤情報を入れないことが大切で、正しい問いをすることが必要だ」と、科学技術の使用に際し、警鐘を鳴らした。

この後のセッションでも、AIや量子コンピューターには、プライバシーに注意した事項や正しい研究データ、人権に配慮した情報を入れるべきだという指摘が各研究者から相次いだ。

教育への期待 SNSにとらわれず真実見抜け

続いて、「未来」をテーマに、近年横行しているフェイクニュースや疑似科学との向き合い方を討議した。

まず、ロバーツ氏が過去にあった話として、「GMO(遺伝子組み換え作物)は収量・栄養を改善していけるが、ヨーロッパで米モンサント社(当時、独バイエルが買収)がGMOを展開しようとすると、グリーンピースという(環境保護)団体が『危険だ』と言い出した。反対すると(団体に)寄付が入ってきて、ハリウッドでもプロパガンダが流れた」という事例を挙げた。米ソーク研究所教授のジョセフ・エッカー氏は「テクノロジーのメリットが伝えられていない」とため息をつき、同調した。グリーンピースは、GMOは危険が多いとして、なくすよう活動している。

この解決策として、科学とは少し異なる立場からも意見が出た。経済学者で九州大学主幹教授の馬奈木俊介氏は「ある物事についてリスクと考える人は、知識が増えても考え方を変えない。フェイクは真のニュースより早く広まることが知られるようになってきた。行動科学からいえるのは、(正しい情報の)出発点が重要だ」と述べた。

ロバーツ氏は「人々は教育を渇望しているのに、教育をSNSが乗っ取ろうとしている。科学は(反対運動に)対抗したくても金を持っていない。ノーベル賞受賞者197人はGMOが良い技術であると署名している」と口にすると、馬奈木氏が「科学者がソーシャルメディアに届ける能力を持っていなくても、国連などの力を借りてやっていくべきだ」と進言した。

エッカー氏は「子どもが救われるならそれを支持する。例えばインスリン注射が、『遺伝子組み替えだから与えない』とは言わないだろう」としつつ、「科学的に素晴らしいと言うだけでなく、相手の意見も受け入れる必要がある」と歩み寄る姿勢をみせた。

5歳の精神を忘れず、恐れず挑戦を

最後のセッションでは、ノーベル賞受賞者のベルナルト·フェリンハ氏(2016年、化学)、アダ·ヨナット氏(09年、化学)、アンドリュー·ファイアー氏(06年、生理学・医学)、ウィリアム·D·フィリップス氏(1997年、物理学)、リチャード·ロバーツ氏、の5人が一堂に会し、当日の感想や、来場した研究者らへ伝えたいことを述べた。

まずフェリンハ氏が「若い研究者と話して、エネルギーをもらえた。キャリアをどうするかといった話ができ、大学に身を置く理由がはっきりした。新鮮な気持ちになった」と切り出すと、ファイアー氏も「研究をすることは、コミュニティに貢献するリーダーになれると思う。誰かに言われて研究しているわけではない。若い研究者にはより良い世界を作っていただけると思うので、先に感謝しておく」と頭を下げて謝意を示した。

続いて、フィリップス氏は「ノーベル賞受賞者は特別な科学者と思っているかもしれません。それは違う。確かにそういう人もいる。例えばシュレディンガー、アインシュタイン、ハイゼンベルクのように……そうならなくていい。クリエイティブはどんな環境でも生まれる。新しいことを学べば、価値がある」とあらゆる研究者にもチャンスがあると説いた。

研究を続けるアドバイスとして、ロバーツ氏は「なんで失敗したのかな、と考えることができるから、成功しなくてもいい。学生が私のところに来て『うまくいきませんでした』と言うとき、私にとってはとても幸せな瞬間だ。私自身もこうしろ、ああしろと言われるのはいやだった。間違っていると思ったら、正しい方向を考えること」とした。ヨナット氏も「若い頃、なぜ、いかに自然はこのように働くのかと思った。なぜそうなのか、なぜこっちの方向に働くのかを考えてください」とゆっくりとした口調で呼びかけた。

するとおもむろにフィリップス氏が立ち上がり、「私が液体窒素を幼稚園に持って行き、こぼすと、煙が出てすごく驚く」とわっと驚くジェスチャーをし、「その5歳の精神を忘れないこと」と締めくくると、会場からは盛大な拍手が沸き起こった。

「わたしたちのこれから」は、AIがフェイクをさも本物かのように見せる一方で、恩恵を受けるという、いわば毒にも薬にもなるAIをどう取り扱うか、が大切になってくるだろう。現に、2024年のノーベル賞はAI関連が受賞している。

ノーベル賞科学者というと恐れ多く、生真面目な方々のように思えるが、実は非常にユーモラスで、チャーミングな側面を持ち合わせていることが分かり、温かい気持ちで会場を後にした。

関連リンク