内閣府が主導する大型研究開発プログラム「ムーンショット型研究開発制度」のもと、科学技術振興機構が実施した「新たな目標検討のためのビジョン策定(ミレニア・プログラム、以下「ミレニア」)」。2021年11月、21の目標検討チームでリーダーを務めた若き研究者たちがオンラインで座談会を行い、半年間の調査研究を振り返った。ミレニアは、若き研究者たちに何をもたらしたのか。座談会で語られた言葉をレポートする。

ムーンショットならではの「スケール感」

座談会はミレニアに参加した研究者たちの発案により、調査研究の区切りとなった成果報告会から4カ月が過ぎたタイミングで開かれた。当日は21チームのリーダーのうちの13人が参加。やむなく不参加となったリーダーからもメッセージが寄せられ、ミレニアへ傾けた熱量の高さを改めて感じさせた。

では、若き研究者たちはなぜ、それほどの熱量をミレニアに注ぐことができたのか。座談会の言葉をひもとくと、ムーンショットならではの「スケール感」が浮かび上がってくる。

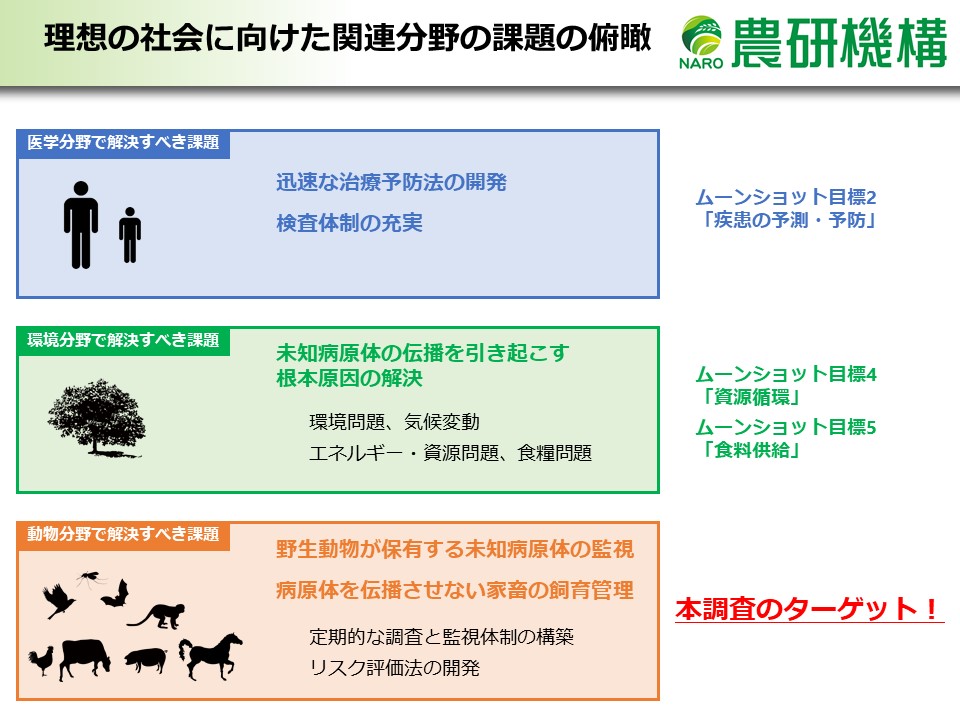

たとえば、安藤清彦さん(チーム名「動物由来感染症マネジメント検討チーム」、農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門主任研究員)は、目標やシナリオを矮小化させないために「今回は理想を追求しよう」とチームで合意形成をして取り組んだという。「『研究費を取るために何ができるか』といった現実とのすり合わせを、いったん脇に置いて考えることにしました」(安藤さん)

理想を追い求めながらも合意形成ができたのは、2050年に向けた破壊的イノベーションの創出を目指していたからこそだろう。ほかの参加者からも「普段の“ものさし”では考えられず、異次元に入るような感覚だった」「提案を考える時にすごくワクワクして、研究って本来こういうものなんじゃないかと思った」などの声が聞かれた。

他者との価値観の違いに直面

破壊的イノベーションの創出とはすなわち、社会を抜本的に変えることと等しい。スケールの大きなビジョンを描く中で、各チームは他者との価値観の違いに直面し、そこから新たな気付きを得る場面も多かったようだ。

能村貴宏さん(チーム名「Moon Village ~ HO・DO・HO・DO」、北海道大学大学院工学研究院准教授)はミレニアが始まった当初、他チームのビジョンがひとつも理解できなかった。しかし、調査研究の期間中に長女が生まれたことで「望めば誰でも安心して子供を産み育てられる社会」チームのビジョンに共感できるようになるなど、変化があったという。「学生と話しているときに、ふと他チームのビジョンを思い出すこともあります。ミレニアが終わった今でも日常生活の中で学びや気付きが続いています」

一方、近藤倫生さん(チーム名「生態-社会システム共生体化」、東北大学大学院生命科学研究科教授)は、生態系に起きている変化が思いのほか社会課題として重要視されていないことに、あらためて気がついたという。「どうして社会課題であるかの説明に努力を割くことになり、最初は大きなカルチャーショックでした」

石橋勇志さん(チーム名「SACMOTs」、九州大学大学院農学研究院准教授)は、既存の農作物に合わせた技術開発を前提に考えていたが、調査研究で出会った「周りの要素技術に合わせて植物を改良する」という発想がとても新鮮だったという。「様々な専門の先生方や企業のステークホルダーと意見交換できたことが、宝物になりました」

迷いや葛藤と向き合った調査研究

こうした半年間の調査研究を通じ、自身の内面にある迷いや葛藤と向き合った研究者も少なくない。

樋口ゆり子さん(チーム名「Intelligent Living Cell」、京都大学大学院薬学研究科准教授)は、「エネルギーを持った細胞をつくる」研究が何に寄与すべきなのか、迷い続けたという。「最初は『個人個人に合った医療システム』につなげることを考えました。しかし、30年後のゴールは本当にそこなのか。別の“山”に登ることもできるのではないか、と何度も考えました」

ビジョンを共有して集ったはずのチームメンバーと、認識の“ズレ”を感じていたチームもあった。西本智実さん(チーム名「西本MS音楽感動共創プロジェクト」、指揮者・舞台演出/慶應義塾大学SFC研究所上席所員)は、チームメンバーを新たに加えながら連携を深めていくことで、目標や原動力を再確認できたという。「心の奥底にある目標を、皆さんとの出会いによって目覚めた“新しい心の目”で、再び見つめ直しています」

視座の高まりや視野の広がりを実感

座談会に参加した研究者からは、「ミレニア以降は、議論の流れを変える“空気を読まない発言”を期待されるようになったような気がします」「研究の先にある未来のビジョンが明確になり、『大きなことをやろうとしているのだ』とあらためて実感するとともに、自分でも少し圧倒されています」など、ミレニアでの経験を通じて視座の高まりや視野の広がりを実感する声が挙がる。

石村学志さん(チーム名「海洋資源利用最適化による新海洋国家=日本」、岩手大学農学部准教授)は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、コロナ禍のような“社会の危機”がだいたい10年ごとにやってくると考えることで、議論のリアリティが高まると座談会で提案してくれた。「2050年までに、社会の危機があと3回はやってくる。そういう覚悟で未来を見つめていくことも大切だと思うんです」

吉田慎哉さん(チーム名「子孫繁栄社会構築チーム」、東北大学大学院工学研究科特任准教授)は、「ウェルビーイングに向かうために何をするか」を哲学的に真剣に考える時間こそが、ミレニアの価値だったのではないかと語る。「ミレニアに打ち込んだ時間は、仮にすぐに成果や結果が出なかったとしても、長期的に自分たちがやっていくことに、必ずつながっていくと思います」

人とのつながり、数百人規模で広がる

ミレニアは若き研究者たちにとって、自分たちの取り組みの原点に立ち返り、より上位にある目的を見つめ直す時間だったのだろう。そこから生まれた個々人の変容もまた、調査研究「報告書」とは別の、ミレニアだからこそもたらされた大きな成果ではないだろうか。

そのひとつが「人とのつながり」だ。座談会参加者の多くが「ミレニアで得たもの」として挙げていた。21の目標検討チームはリーダー、サブリーダーを軸に、アカデミア内外から10人前後のメンバーが参加。調査研究の期間中、チームによっては数十人〜100人規模で有識者へのヒアリングを行った。わずか半年の間に、チーム内外で分野や業界を超えたつながりが数百人規模で広がっていたのだ。

大学院生の立場でリーダーを務めた佐久間洋司さん(チーム名「科学技術による『人類の調和』検討チーム」、東京大学大学院総合文化研究科修士課程学生/大阪大学グローバルイニシアティブ機構招へい研究員)は、100人を超える高名な先生にヒアリングをしたり、所属や専門を超えた話にまで踏み込んだりできたことに、数だけにとどまらない大きな価値を感じていた。「『ミレニア』の大義名分があったからこそ、産学官のつながりを拡げて、大真面目に未来の話をさせてもらえたと思います」

他の参加者からも「利害関係のない面白い人たちと出会えた」「所属や立場をあまり考えずに、人と人の付き合いをすることができた」「取り組みだけでなく、人となりも知っている」「すぐには結果につながらなくても、長期的な視点で話し合える」などの言葉が聞かれたように、ミレニアでできたつながりは、共感や相互理解に根ざしたものなのだろう。

潜在的なニーズに気付く

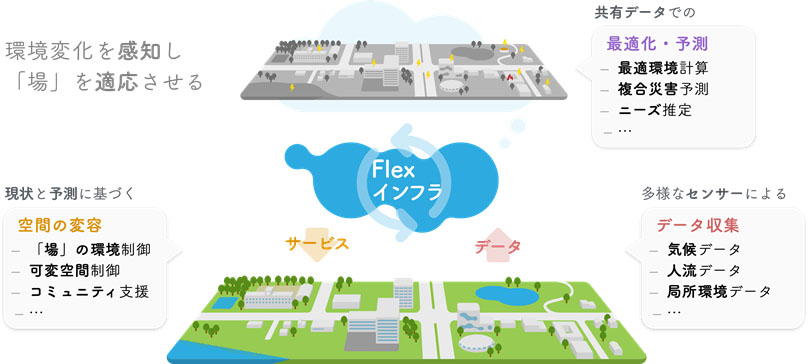

今西美音子さん(チーム名「Flexインフラを考える会」、竹中工務店技術研究所研究員)は、ヒアリングのために訪ねた人たちがたくさんの共感を示してくれたことで「自分の研究にはこんなに味方がいて、ニーズがあるんだ」とあらためて気付いたとともに、異分野との協業の可能性を強く感じたという。「多彩な分野との協業を、『無理かな』ではなく『どうやったらあり得る?』と想像しながら楽しく考えられて、『実際に協業すれば、もっと面白いことになりそうだ』と感じたんです」

上野真さん(チーム名「Candy Factory」、宇宙航空研究開発機構航空技術部門主任研究開発員(当時)、現主幹研究開発員)は、これまでの取り組みや構想をミレニアで派生させて新しいものを生み出していたリーダーが自分だけではなかったことに、ミレニアのような“場”の潜在的なニーズを感じていた。「日本にはほかにも同じようなことを考えている人がいて、同じ世界をつくる仲間になれるのではないか、と思うようになりました」

文理の「知」を融合させる

チーム内外で多様な視点へ触れる中で、「文理」の違いと融合の面白さを感じたのは秋山肇さん(チーム名「チーム ポスト・アントロポセン」、筑波大学人文社会系助教)。少しずつでも常に前へ進もうとする自然科学の姿勢と、「時代や前提が変わるとしたら、進むべき“前”も変わるのではないか」という自身の人文・社会科学的な考えを、時には葛藤しながらすり合わせていった。「人文・社会科学からの問いだけだと、少し後ろ向きになっているのかもしれない。前へ進める力と、周りを遠くまで見渡す力があって、どちらも大切なんだと感じました」

熊谷誠慈さん(チーム名「Psyche Navigation Systemによる安寧・活力共存社会実現チーム」、京都大学こころの未来研究センター准教授)も、数字が求められる議論に当初は「数字で測れないことも多いんじゃないか」と感じていたが、次第に歩み寄っていくことができたという。「理系の方も『数字が絶対』と考えているのではなく、共通言語のひとつとして提示しているんだと、少しずつ理解することができたんです」

人文・社会科学のバックグラウンドを持つ2人は、文理の違いに悩みながらも2050年のあるべき未来社会像を実現するには双方の「知」を融合させる重要性を感じていたという。秋山さんはこの体験を「まさに『総合知』の実践であった」と振り返ってくれた。

子どもたちにも評価・選択してもらう

若き研究者たちが、立場や分野を超えてつながり、未来に向かっていくミレニアのような取り組みには、さらに大きな価値や可能性が秘められているのだろう。では、そのポテンシャルを生かしていくためには何が必要なのか。

西原禎文さん(チーム名「『DIGITAL BIOSPHERE』未来共創チーム」、広島大学大学院先進理工系科学研究科教授)は、「2050年のゴールを専門家に聞くのは正しかったのだろうか」と投げかけ、「2050年の現役世代」である中学生や高校生に「こんな未来がほしい」「こんな社会をつくりたい」と考えてもらうことを望んだ。「専門家は『本当にできるのか』から考えてしまう。まず中学生や高校生に自由に考えてもらって、『それなら実現できる』という研究者を集めても面白いですよね」

長澤兼作さん(チーム名「電解パーソナルグリッドチーム」、横浜国立大学先端科学高等研究院特任教員(准教授))も、「若い世代に支持されれば大きな励みになるし、もし共感してもらえないようなら『私たちの世代は求めていない』とバッサリ言ってもらえば良い」と、2050年の社会の当事者である中学生や高校生の参画に賛同。「打算的でない純粋な感性が大切で、そういう意味では彼らこそ『総合知』を持っているのかもしれないですね」

岡田志麻さん(チーム名「サイバー空間の次世代コミュケーションインフラ構築による世界の中で誰も孤独を感じないウルトラダイバーシティ社会の実現」、立命館大学理工学部准教授)も、「調査研究の中で小中学生、高校生、大学生など若い世代にヒアリングをすると、彼らは未来に対して決して悲観的ではなく『大丈夫、なんとかする』という意志や希望を持っている」と強調し、21チームがつくったシナリオを子どもたちにも評価・選択してもらうアイデアを示した。「未来を選択する権利と責任を、シナリオを考える私たちだけでなくて、未来を生きる人たちとも分け合うことが大切だと思うんです」(岡田さん)

「2050年に実現したい未来像」を考えるミレニアは、若き研究者たちにとって、一緒に未来をつくっていくためのたくさんの仲間たちと出会うとともに、それによって膨らむ可能性を感じる機会となった。そのネットワークが、分野や領域をまたぐ“横”のつながりだけでなく、世代や時間軸を超えて“縦”にも広がっていくことで、未来へ向かう「総合知」は一層深いものになるのかもしれない。

企画協力:筑波大学人文社会系助教 秋山肇、JST挑戦的研究開発プログラム部

関連リンク

- JST「ムーンショット型研究開発事業」トップページ

- 同「ミレニア・プログラム」トップページ

- ミレニア・プログラム「調査研究報告書」