見えない部分を考え、分からないことについて思案をめぐらせる--。私たちは日常生活のさまざまなシーンで「想像力」を働かせて暮らしている。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大で物事のリモート化が進み、人や物とのリアルな接触が制限されたことを機に、その重要性が高まっているのではないだろうか。

こうした中、今年で3回目となった「アゴラ市民会議」では、この想像力をテーマに議論を展開した。タイトルは、ずばり「科学技術と想像力は互いを高め合うか」。科学者らと市民が未来社会について考えるイベント「サイエンスアゴラ2021」(科学技術振興機構=JST=主催)の1セッションとして、11月3日にオンラインで開催された。気になるトピックを科学技術との接点で取り上げ、さまざまな分野の専門家などと市民が語り合っているものだ。

想像力は人から人へとつながっていく

進行役を務めたのは、人とロボットの関わりを追究する「ロボットエクスペリエンスデザイナー」で、インキュビオンCEOのタカハシショウコさん。参加者に向け、想像力に対し抱くことについて写真を示しながら問いかけ、投票を行い、各人のイメージを具体化させた。

「想像力を自由に膨らませて仮説を立て、実験することで、誰でも科学者になれる」と議論の口火を切ったのは、今年高校を卒業し、米大学への留学を控えた菊田隆一郎さん。自身が、学校行事の機会や関心事などを基に挑戦してきた多彩な活動を「実験」と捉え、紹介した。これらの活動を通じ、自分が膨らませた想像力は何らかの形になった。それを伝えられた相手もまた想像力をかき立てられ、膨らませていったことに、やがて気づいたという。これを踏まえ、「想像力が人から人へとつながっていく」と持論を表現した。

言葉と言葉の間を読み取るため必要

日本でもお馴染みの作品「ムーミン物語」。そのキャラクターの含蓄あるせりふから見出したメッセージ「『生きる』ことは『変わる』こと」を手がかりに、想像力とは何かを探ったのは北海道大学高等教育推進機構教授の池田文人さん。的確な答えを得るには質問の仕方が大切だとの観点から、「問いの評価と創造」について研究している。

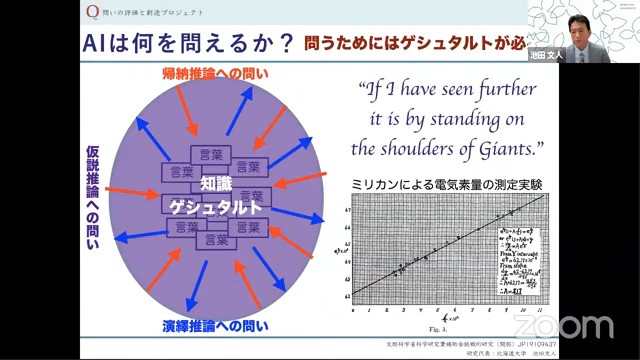

経験から知識を得ることを「帰納推論」といい、それを正しい知識と判断することを「演繹(えんえき)推論」という。人はこうして物事を判断して暮らしているが、物事の変化や相違を受け入れるため、事象の原因や背景を想像する「仮説推論」も必要だ。これら3つの推論は既にAI(人工知能)にもでき、人の能力を超えているという。「しかし、AIには私たちに不可欠な『問う』ことができない」と池田さん。

その理由は「いわゆる行間を読めないため」。問うことは、言葉の字面だけではなく、言葉と言葉の間にあるものを含めた言葉のまとまり、いわば「ゲシュタルト」(部分の寄せ集めだけからは導けない全体)を形成しないとできない。AIはゲシュタルトを形成できず、質問ができないというわけだ。

「科学技術は、数式を含めた広い意味での言葉によって世界を細かく切り取り、それを再構築してできている。そこから抜け落ちてしまう、言葉と言葉の間を読み取っていく想像力が必要では」と池田さんは問いかけた。

好奇心と「既存の科学に対する理解」

大阪大学大学院生命機能研究科教授の近藤滋さんは、動物の体の模様ができる仕組み「チューリング波」を実証したことで知られる。分子免疫学から数理生物学へと転向したユニークな経歴の持ち主だ。

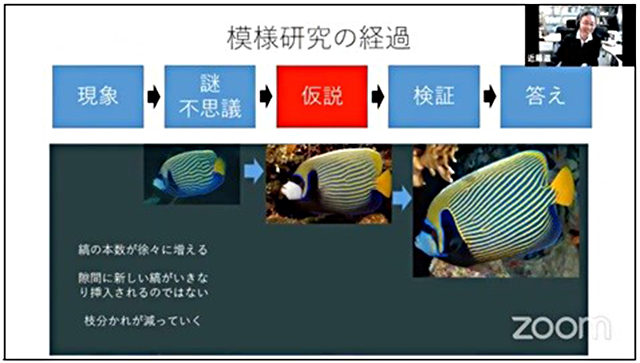

「自然科学の研究は一般に『現象→謎・不思議→仮説→検証→答え』という過程をたどる」と近藤さん。例えばタテジマキンチャクダイの若魚と成魚では、大きさが異なるのに縞の間隔は同じという「現象」がある。縞が皮膚にくっついているなら、成長に伴い間隔が広くなるはずだ。なのに等間隔であり続けることが変だと感じれば、現象は「謎・不思議」となる。そこで、縞の本数を増やして等間隔を保っているのでは?と予想するのが「仮説」、縞の変化を観察して真偽を確かめるのが「検証」、その結果が「答え」だ。

タテジマキンチャクダイの事例では、近藤さんが自ら飼育し観察して得た答えが、生物の体に等間隔のパターンをつくるチューリング波だった。

現象から答えに至る過程で、想像力は前半、科学技術は後半に必要となる。近藤さんによると、想像力は「好奇心」と「既存の科学に対する理解」の2つからなる。「既存の科学から逸脱した現象に対し、好奇心からくる疑問が合わさったものが、科学者にとっての想像力ではないか」と近藤さんは結論づけた。

VRなど、想像力向上のきっかけに

最後に話題を提供したのは、身体性の拡張や表現手法を研究している電気通信大学大学院情報理工学研究科特任助教の桜井翔さん。漫画家としても活動しており、アバター(分身として用いるキャラクター画像)で登場した。

「人は身体を持っているから想像できる」と桜井さんは説明する。身体に五感の情報が入り感覚が生じると、意思とは関係なく勝手に取捨選択、統合されて知覚する。その情報を基に、記憶や経験を踏まえ、情報が自分にとってどういうものかを認識する。先入観のようなバイアスもかかり、認知の段階で情報が歪められている。つまり、人は身体に入力した情報から世界を想像している。

人は知覚する情報、とりわけ外見を手がかりに想像する。そして、それが自身の姿である場合、それにふさわしくあろうとして心や振る舞い、能力に影響する。例えば、外見がアインシュタインならアインシュタインらしく課題の成績が上がり、怪獣なら怪獣らしく破壊的になることが、アバターを使ったこれまでの研究で指摘されているという。

VR(バーチャルリアリティー)を使って他者の姿になることで、自分のパーソナリティーを広げる可能性がある。「VRやHCI(ヒューマン・コンピューター・インタラクション)は本来の自分にできない身体の経験をさせてくれるので、想像力を向上するきっかけになるのでは」と桜井さんは結んだ。

今年のアゴラ市民会議もオンライン開催で、参加者の受け止めはそれこそ「想像力」を働かせるしかないが、チャット欄のコメントが活発だったことから関心の高さがうかがえた。筆者は想像力について、これほど多角的に考えたことはなかった。リモートやバーチャルの時代にこそ、身体の感覚を大切にし、想像力を研ぎ澄ませて生きていきたい。そんな認識を深めるひとときとなった。

関連リンク

- 科学技術振興機構「サイエンスアゴラ2021」

- アゴラ市民会議「科学技術と想像力は互いを高め合うか」