よりよい未来社会のあり方を科学者と市民がともに考える国内最大級の科学イベント「サイエンスアゴラ2021」(科学技術振興機構〈JST〉主催)が11月3日から7日までオンライン形式で開催され、期間中100を超える多彩な企画が展開した。いくつもの注目企画があったが、その一つに「日本の研究力や産業競争力の低下が明らかな中でこれからどのようにイノベーションの源泉をつくり出すか」を考えるセッションがあった。6日午前に行われた「大学をコアとしたイノベーション・システム再興」で、 企画したのはJST「科学と社会」推進部だ。

大学などが生み出した成果を産業と一体となって育むために何が必要か、といった重要な社会課題とその解決策について、ノーベル物理学賞受賞者の天野浩・名古屋大学未来材料・システム研究所教授ら6人が2時間にわたって議論した。そして、さまざまな境界を超えて対話をすることや若手に任せて育てることの大切さなどを確認した。

「若手自身が未来をデザインして」

セッションでは6人の「登壇者」が順番に話題提供や問題提起などを行った。

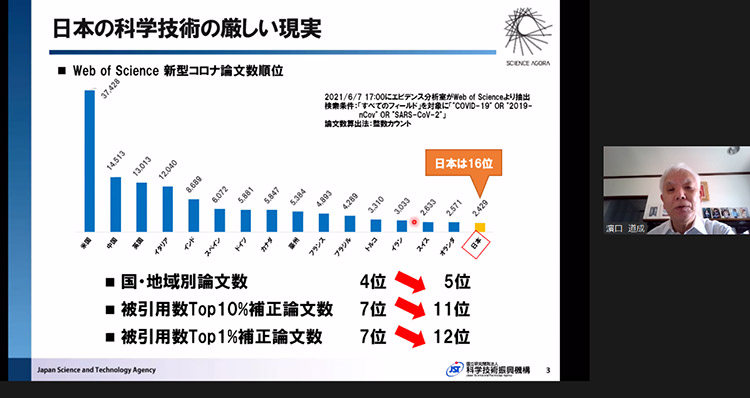

最初の発言者はJST理事長の濵口道成氏だ。濵口氏は「今日は『日本の科学技術が今どのようになっているのか』『研究開発の成果をイノベーションや産業力向上につなげるにはどうしたらいいのか』の2点について皆さんと話し合い、日本の未来について一緒に考えたい」と語り始めた。

そして新型コロナウイルス感染症に関する論文数の順位が日本は16位であることなどを例示し、日本の科学技術水準の厳しい現状を解説。日本企業の世界市場規模と占有率のデータから「伸びているのは自動車と部品素材だけ」と指摘し、日本の産業界が世界の下請けになりつつある厳しい現状を説明した。

この中で取り上げた具体例は、現在医療界で注目されている手術支援ロボットの米国産「ダヴィンチ」は日本製の部品を約8割も使用していることだ。「日本は世界の下請け国になっているのではないか」「日本の大学の発明が海外へ流出している」。濵口氏はこのように危機感を示している。

濵口氏はさらに「イノベーションの芽をどう育てるか」について話を展開した。「現状は多様な人材の育成が弱い」と述べ、多様性を持った若手が自由闊達に研究開発できる環境と地域の特色に合わせた研究開発拠点をつくることが求められると説いている。

このほか、「ムーンショット型研究開発の推進」など、JSTが関わる取り組みを紹介。日本が目指すイノベーションの方向性として「日本独自のものがあるはずだ」と強調し、「ものづくりとDX(デジタルトランスフォーメーション)の高度な融合が必要だ。高齢者にもしっかり働いていただきながら若手にも投資し、若い人が自らの手で未来をデザインしていただきたい」と力説した。

「こだわり続ける人と、支える開発投資が必要」

次に長い間「実現は困難」と言われていた高効率の青色発光ダイオード(LED)を発明した功績で、故赤﨑勇氏、中村修二氏とともに2014年にノーベル物理学賞を受賞した天野浩氏が発言した。

天野氏はまず、青色LEDの開発の日々を振り返りこう述べた。「オリジナリティにこだわり続けた大学研究者と、生産技術を構築して社会に送り出した企業開発者の生活をかけた闘いだった」。松下電器産業(当時、現パナソニック)の東京研究所で、赤色と緑色のLEDの事業化に既に成功していた大先輩の赤﨑さんを念頭に置いた言葉だ。

そして「赤や緑は欧米に先んじられたが青だけは日本のオリジナルで」とこだわっていた赤﨑さんの強い思いがノーベル賞を受賞する研究開発につながったことを紹介。その後の青色LED開発や特許紛争(和解済み)の経緯などを説明した。

天野氏は最後に「青色LEDに学ぶ日本発イノベーション・システムの鍵」と題し、以前は3分の1ほどあった青色LED世界市場での日本の占有率が現在は5%まで低下していることを挙げて「日本の問題は産業化にかけるスピードが遅いことだ」「研究シーズ、知財、生産、社会価値創造にこだわり続ける人と、そうした人を支える継続的な開発投資が必要だ」と強調している。

「私たち自身が変わり、日本を変えていく」

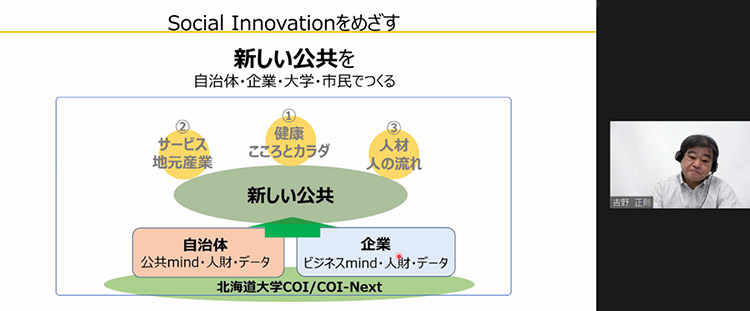

続いて、10年後の目指すべき社会像を見据えたCOI(センター・オブ・イノベーション)プログラムに関わる立場から話題提供したのは日立製作所基礎研究センター・シニアプロジェクトマネージャーの吉野正則氏だ。吉野氏は北海道大学COI-NEXT「こころとカラダのライフデザイン共創拠点」のプロジェクトリーダーなども務めている。

吉野氏は「企業だけではできないもの、大学、自治体、市民が連携してつくっていくものは何かを考えた。それはソーシャル・イノベーションを目指すことで、新しい公共(の形)をつくってくことを頭に浮かべながらやっている」と述べた。具体例として「母子を中心に家族が安心して暮らせる社会」をビジョンに掲げた北海道岩見沢市との連携事業を紹介した。ここでは低出生体重児を減らすために母子健康調査を市の持続的な事業として推進するという。

「自分の課題と社会課題を関係者の共感に持っていくことを考えながら活動している」と吉野氏。自然科学が得意なことと社会科学が得意なことがあるので両方が関わるべき分野では「アプローチは一つではない。そのことを考えてほしい」という。中学生や高校生を含めた若手人材によるイノベーション創出の大切さを強調し、最後に「私たち自身が変わり、日本を変えていく」と明記したパワーポイントを画面に出した。

ドイツの成功事例に学ぶ

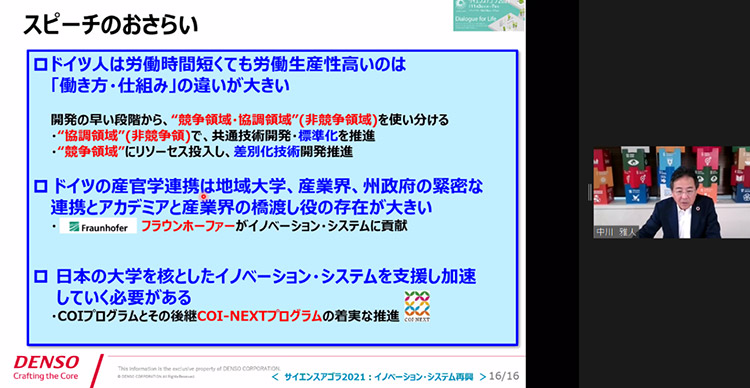

このセッションの最初に発言した濵口氏は、大学と産業界の橋渡し機能を担う公的研究機関の成功事例としてドイツの「フラウンホーファー研究機構」を挙げている。吉野氏に続いて発言したのはグローバルな自動車部品メーカーであるデンソーで欧州統括社長などを務め、現在同社フェローの中川雅人氏だ。同じく同機構に言及した。

中川氏はドイツ独特の技術開発のアプローチや産学連携の優れた仕組みに精通している。日本とドイツの開発アプローチの違いについて「日本は独自の技術優先の『自前主義』で、ドイツは(企業間などの)競争領域と協調領域をうまく使い分けて業界を挙げて標準化を進めている」と語った。

日本とドイツの働き方の違いについて「ドイツは労働時間が短くても生産性が高い。それは開発の早い段階から競争領域と協調領域を決めて自分たちの競争領域にリソーセスを注ぎ込んでいるからだ」と説明している。

フラウンホーファー研究機構については「地域の大学や産業界、州政府が緊密に連携している」と述べ、アカデミアと産業界の橋渡し役として重要な役割を担っている特長を紹介した。同機構は国内の大学の敷地内に75カ所も拠点があり、職員数は2万9000人。このうち26%がインターシップの大学院生・学生だ。資金源は企業からの委託研究の売り上げ増に連動して翌年の助成額が増える仕組みだという。

中川氏は、日本も大学を核としたイノベーション・システムを支援、加速する必要があり、具体的にはCOIとその後継であるCOI-NEXTプログラムを着実に推進していくことが大切だと、強調している。

「インタープレナー」=「越境人材」の存在が重要

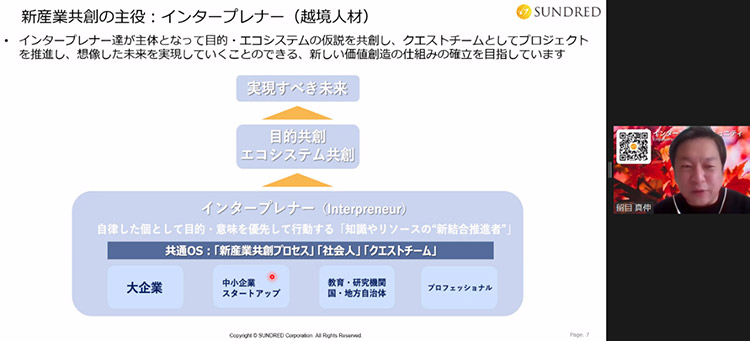

この後、総合商社や戦略コンサルタント、外資系IT企業など多様な職場での経験を生かし、現在は「100の新産業の共創」を目指すSUNDRED代表取締役の留目真伸氏が話題提供した。留目氏は「経営者は個々の会社の経営しか学んでこなかった。新しい経営の仕組みとは、個社を超えたところで人、物、お金、あるいは素晴らしい研究をエコシステムの中に取り込んでどのように全体像を設計していくかを見つけることだ」と説明。「(私は)個社の経営ではなく社会の経営に近づけている」と強調している。

留目氏によると、現在一人一人が自分らしく、幸せを感じて生きるための多様な価値の実現が求められている。同氏はそうした時代にあって組織を超える人材である「インタープレナー」、すなわち「越境人材」の重要性を説いている。現在進めている「新産業共創スタジオ」はそうしたインタープレナーを巻き込んだ新たな試みの実践の場だという。

自分の領域を超えて壁を破る

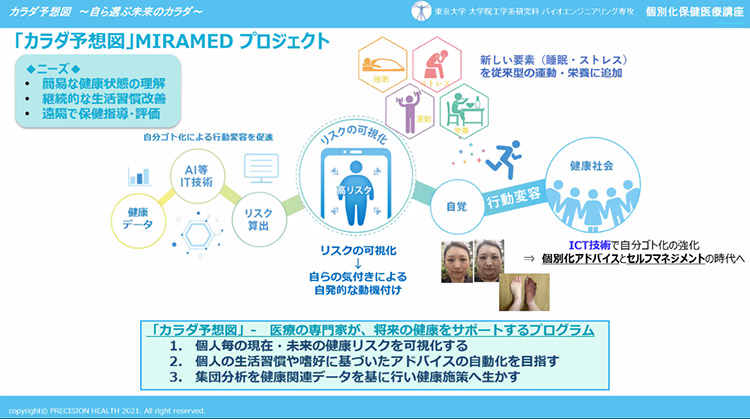

最後に発言したのは東京大学大学院工学系研究科特任助教の岸暁子氏だ。岸氏は東京大学COI「自分で守る健康社会」拠点メンバーで、健康の「自分事化」を目指すアプリ「カラダ予想図」を開発している。

岸氏は「カラダ予想図」開発の背景について説明した。「未病段階」で発病の高リスク群を見つけることが重要との共通認識があり、生活習慣病と関連性の高いメタボリックシンドロームに着目。自分の健康状態は自分では把握しにくいことと、特定保健指導を受けても実際にどう行動変容するかは難しいといった実態が、このアプリ開発の動機になったという。

岸氏によると、「カラダ予想図」はこれまでの運動や栄養に加え、睡眠やストレスといった新しい健康要素を入れて発病リスクを可視化し、自らの気付きによる自発的な動機付けを狙っている。医療の専門家が多くの人の将来にわたる健康をサポートするプログラムだ。

こうしたユニークなアプリ開発の経験から、岸氏はイノベーションに必要なポイントとして自分の領域を超えて壁を破る「マインドセットの転換」、新しいことを始める時の「メンターの存在」、社会が求める「現場のニーズ」など9つを挙げている。

日本や日本人の強さを再び生かして

「2時間」という時間の制約があり、残された時間は限られたが、セッションの最後に意見交換や議論が行われた。論点は「アカデミアと産業界に必要な新たなつながり」「『イノベーションの源泉となる人』をいかに育むか」の2つだ。

人材育成の課題について吉野氏は、北海道岩見沢市での挑戦を引き合いに「COIを始めた時に、大学でやるよりも最初から(人材育成を)考えられるもの、子どもたちや若者と一緒にやれるものをつくった方がいいと考えた。そのような大学は簡単にはできないと言われたが、サテライトならできると考えた」。岩見沢市を舞台に「北海道のフィールド」で学べる場や農業などいろいろなことを体験できるアクティブラーニングのような場をどんどんつくるという。

中川氏は「ドイツではポテンシャルを持った人が集まれる仕組みができている」。ドイツの都市アーヘンがシリコンバレーに匹敵するような地域になるよう州の予算が投資され、優秀な人材が集まっている事例を紹介した。そして「米国はディベートの社会だが、ドイツはダイアローグ、対話の社会だ。そこで共感し合ってレベルアップする。優秀な人が集まってお互い切磋琢磨する。誰かが人材育成するというよりもそこに集まる人たちが対話を通じて高め合っている。我々も見習うべきだと思う」と述べている。

これを受けて留目氏は「ドイツと日本は似ているところが多い。日本人は共感軸を作っていくのが得意だ」と指摘。対話の中心になるインタープレナーの大切さを改めて訴えていた。

天野氏は名古屋大学での経験から「シーズ(科学技術研究の種)中心になっていて、なかなか社会課題解決に目が向かなくなっている。現在進めているDIAプログラムでは社会課題解決を大前提にしている。大学の人間の教育だけでは限界があるので、学外から35人のメンターに参加してもらっている」。学生のマインドを変える上で非常に効果的だという。

最後に「ひと言ずつ」と求められて岸氏は「皆さんがお話になった教育は私も一番大事だと思っている」。留目氏は「イノベーションを社会実装していくことが求められているが、大学も産業界も地域も一緒になって対話をしていくことが大切で、日本人の強さが生きる時代がこれからくるのではないか」。

「いい議論ができた。どのポジションでも上から目線でなく、とにかく対話を通じてその人のモチベーションを上げることが大切だ」と中川氏。吉野氏は「これから若手を育てる上でも日本の力をもう一度考えてもいい。100年以上続いている企業の数は日本が世界で一番多い。若手が伝統などいろいろなことを引き継いできた。日本の力を若手と考えていきたい」。

また天野氏は「人のネットワークが大事なことがよく分かった。日本の産業に生かしたい」。最後に濵口氏は「今の日本は明治維新、戦後に続いて近代史上3番目のリセットの時代を迎えつつある。過去2回は若手が活躍した。若手に任せないと3度目のリセットはできないと思う。そのためには彼らを信用すること、失敗から学ぶ環境を作ること、そのためのプラットフォームを作ることだ」と強調した。

日本の研究力や産業競争力低下を前提に始まったセッションだった。厳しい現実はしっかり認識しながらも、若い人の可能性、そして日本という国の可能性に決して悲観しない。若い人に託すことで未来が拓ける。そう確信することの大切さを登壇者全員が共有したようだ。

関連リンク

- JST「サイエンスアゴラ2021」特設サイト

- 大学をコアとしたイノベーション・システム再興