長く続くコロナ禍によって、私たちの物理的な体験の機会が奪われている。影響は、博物館などの展示にも例外なく及ぶ。そんな中、私たち北海道大学科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)受講生の16期有志メンバーは、科学技術イベント「サイエンスアゴラ2020」で「オンラインで標本に触れる」試みに挑んだ。本レポートでは、触感を遠隔で届ける技術を用いた試行錯誤の数々など、企画開催までの道のりをまとめることで、コロナ禍における科学コミュニケーションのあり方の一つを提案したい。

コロナ禍で失われる学びの機会

私たち人類は、自然が生み出した様々な姿・形から多くのことを学んできた。身近なところでは、カワセミのくちばしを模した形状で騒音を軽減した新幹線の事例などが知られている。このように、自然界に存在する「かたち」が私たちの生活を支えてくれている事例は、意外なほど多い。

私たちがものの形を体感する上では、視覚や聴覚だけでなく触覚が重要な役割を果たしている。例えば積もった落ち葉を踏む感覚や、動物の体表の質感など、私たちは触感の助けも借りながら「かたち」を認識している。とりわけ街中に暮らす人にとって、生き物や自然の「かたち」を身近に体感できる場所として、野外だけでなく、博物館での学びが果たしている役割は大きい。多くの博物館が、標本に直接触って学べる「ハンズオン展示」を設けていることからも、その重みが分かるだろう。

しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大で、博物館は大きな影響を受けている。特にハンズオン展示は実施が難しく、未知の触り心地に出合う機会は大きく減ってしまった。あらゆる場面でオンライン化が進む中、博物館はどうあるべきか。博物館で働く一人の受講生が抱えていた問題意識を原点に、私たちはサイエンスアゴラへの出展を目指すことにした。サイエンスアゴラは科学技術振興機構(JST)が主催する、科学と社会をつなぐ毎年恒例のオープンフォーラムだ。

オンラインで触れるには…実現の突破口発見

標本を直接見せたり、触ってもらったりすることなく、オンラインで生き物や自然の魅力を伝えるにはどうすれば良いのか。この問いに、別の受講生が思いがけない突破口をもたらした。「テクタイル」という、触感を遠隔で伝える術があるというのだ。

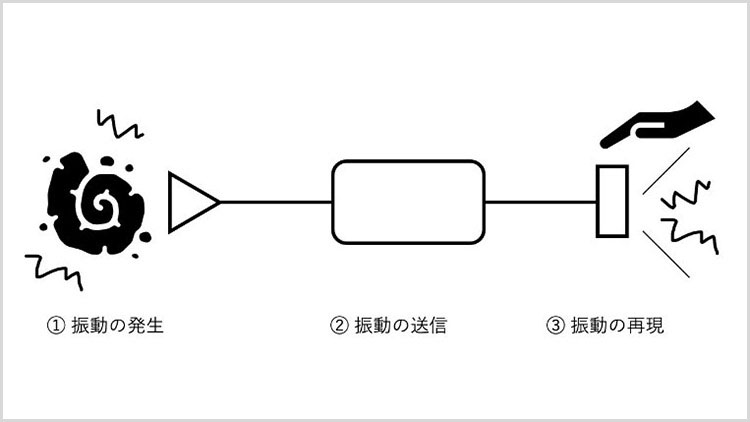

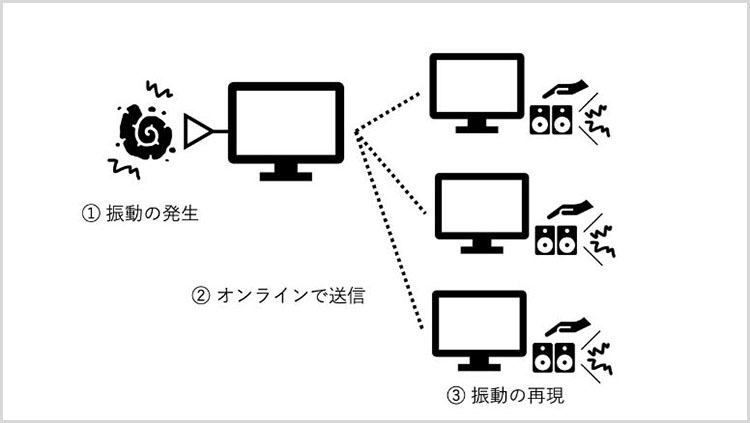

テクタイルを実現するデバイス「テクタイル・ツールキット」の大まかな仕組みはこうだ。まず、送信側のデバイスで対象物に触れ、動きや触感を感知する。この振動を音の情報として送ることで、受信側のデバイスでも同じように振動を再現できる。企画に賛同してくれたツールキットの開発者の一人、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授の南澤孝太さんによると、この仕組みはZoomなどのオンラインツールを介しても触感を届けられるという。手応えを得た私たちは、テクタイルを用いて「オンラインで標本に触れる」の企画を本格的に始動させた。

オンラインでテクタイルを試行するための最大の課題は、受信側のデバイスだった。テクタイル・ツールキットには専用の受信デバイスがある。だが、オンライン開催となった今年のサイエンスアゴラでは、参加者に専用のデバイスを使ってもらうことはできない。この課題について、南澤さんから「音として情報を送っているので、ある程度はスピーカーでも再現できるはず」と助言を受けた私たちは身近な代用品探しに奔走し、全国チェーンの百円ショップで適当なスピーカーを見つけ出すことができた。

最も重要だったポイントは、薄い膜が付いていたこと。これが、音を振動として再現することに一役買った。このスピーカーを参加者に用意してもらえれば、オンラインでも標本の触り心地を届けられるだけでなく、同じ標本に何十人もが同時に触るという、対面では不可能なことすら実現できる。次第に企画の輪郭が見えてきた。

標本を通じ何を感じてもらうか

では、実際にどんな標本を触ってもらえば良いのか。博物館の魅力を伝えるゲストとして、路上博物館代表理事の森健人さんと、地球科学可視化技術研究所代表取締役CEOの芝原暁彦さんを交え、試行錯誤が始まった。

森さんと私たちが最終的に選んだのは、シカの角。根元はデコボコしており、先端へ向かって次第にツルツルになっていく。このデコボコは血管が通っていた部分で、成長して角が剥き出しの状態になっても、跡として残っている。先端部にも元は同じデコボコが存在していたのだが、シカ同士のケンカなどで擦り減り、滑らかになったのだという。今回は、この違いを届けることにした。

一方、芝原さんとは、岩石の組成の違いを伝えることにした。選んだ岩石標本は2層に分かれており、層ごとに全く組成が違う。片側はいわゆる普通の岩石だが、もう一方はバウムクーヘンのような縞状の層になっている。後者は「ストロマトライト」という岩石で、地球上で初めて光合成をしたといわれる生物「シアノバクテリア」の働きで形作られたものだ。普通の岩石はザラザラ、ストロマトライトはツルツル。この2つの触感の違いから、地球の歴史を感じてもらうことにした。

いざ当日、興奮の声が続々

企画の始動から4カ月。直前まで準備に追われながら、いよいよ11月22日の開催当日を迎えた。科学コミュニケーションに携わるさまざまな方とSNSで相互に情報を拡散し合ったことで、当日は多くの参加者がスピーカーを用意して臨んでくれたようだ。

まずは、従来の手法でテクタイルを体験してもらうことにした。送信デバイスにつながった紙コップの中にビー玉を入れ、ぐるぐると回してみると、コメント欄には「ゴロゴロした!」「余韻まで感じられました!」など興奮の声が寄せられた。Zoom越しでも無事に触感を届けることができたようだ。

次はいよいよ標本の出番である。森さんが持ち込んだシカの角と、芝原さんが選んだ岩石を、それぞれの特徴が伝わるように擦ってみた。すると「根元がボコボコしてる!」「違いが分かりました!」といった声が寄せられ、標本の持つ特徴が確かに届けられた。

今回はライブ配信という形ではあったが、チャットを通じて参加者と双方向にコミュニケーションを取ることを心掛けた。具体的には、「こんな風に触ってほしい」「あの標本も触ってみて」といった要望にはリアルタイムで応じるなど、一定程度の対話は実現できたと考えている。

ちなみに、投票機能を用いたクイズやゲストによる解説なども盛り込むことで、スピーカーを用意できなかった参加者も楽しめるようなイベント作りも、全体を通じて心掛けたことの1つだ。森さんと芝原さんからも、3Dプリンターや仮想現実(VR)を使った標本の触れ方について話題提供いただき、標本の新たな活用法をさまざまな角度から提案することができたと感じている。

未来の博物館を目指して

後半のトークセッションのテーマは、「触覚の力」「未来の博物館像」。前者について南澤さんが「ものの存在を実感させること」だと語り、芝原さんは「舌で舐めて石か骨かを判別することもある」と、発掘現場での意外な触覚の活用法を教えてくれた。他方、森さんは「触れる方が見るだけより絶対に楽しい、博物館も触れる場所になってほしい」と、未来の博物館像について目を輝かせながら話した。

何もかもがオンラインになっていく今、未来の博物館はどんな場所になっていき、触覚の体験はどう変化するのだろう。この問いに対する一つの提案として、私たちは「オンラインで標本に触れる」ことに挑み、一定の成功を収めることができた。

今回の成果は、「触れる標本解説」をオンライン環境下で実現できたこと。テクタイル自体は既存の取り組みであったが、専用デバイスの確保が大きなハードルだった。今回、手探りの試みではあったが、入手しやすい安価なスピーカーでも触感を捉えることができたのは、新たな知見といえるだろう。

私たちが実現したことは、小さな一歩に過ぎない。現状、テクタイルでは伝えにくい触感や形状がたくさんあるのも事実だ。だが、未来の博物館のあり方も、小さなチャレンジの積み重ねから生まれるものなのかもしれない。

新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、「コロナだからできない」を「コロナをきっかけにできた」へ変えるには、バラバラに存在する需要と供給とをつなぎ、試行錯誤を繰り返していくことが必要だ。そして、その中心的な役割を担うのは、科学と社会の接点にいる私たち科学コミュニケーターではないだろうか。そのような思いから、各地で活動する同志へのエールとして本レポートを贈りたい。

関連リンク

- サイエンスアゴラ2020YouTubeアーカイブ「オンラインで標本に触れる!?~『感覚の転送』技術でできること~」

- 北海道大学高等教育推進機構オープンエデュケーションセンター科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)

- 一般社団法人路上博物館「MEMBERS」