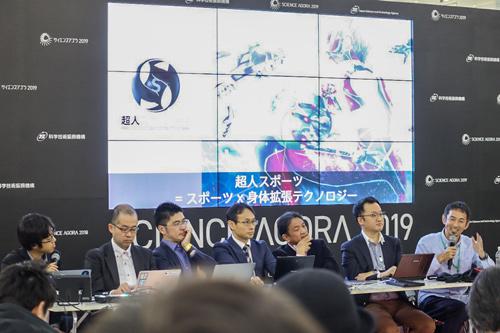

テクノロジーとスポーツを融合した新競技「超人スポーツ」をテーマにしたシンポジウムが11月16日、東京・お台場で「サイエンスアゴラ2019」の注目企画の一つとして開催された。

このシンポジウムは、スポーツを切り口に、サイエンスアゴラ2019のテーマ「人間とは何か」をアスリートや研究者の視点からひも解くもの。「東京2020応援プログラム」の認証を受け、科学技術振興機構(JST)、超人スポーツ協会、日本バーチャルリアリティ学会超人スポーツ研究委員会が共催した。「テクノロジー×スポーツ」で新しい体験・新しいスポーツを生み出し、さらに多様性(ダイバーシティ)を得ることを目的とした「超人スポーツ協会」の活動の一環だ。テクノロジーによって人の能力をいかに伸ばせるか、それによってどのような未来が開けるか。アスリートの視点からは、世界陸上400mハードルで2度の銅メダルを獲得し、現在は株式会社Deportare Partners代表を務める為末大さんも参加して発言するなど、活発な議論が行われた。

超人スポーツの定義や協会の活動について

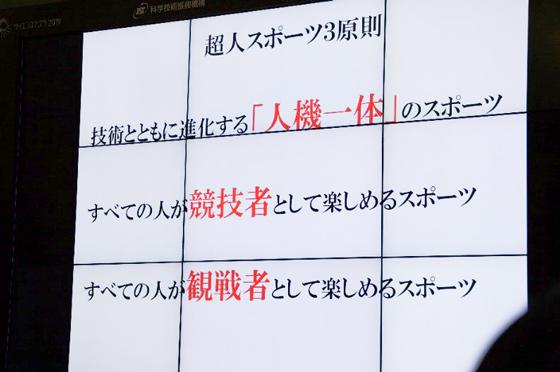

人間拡張工学の研究者である東京大学の稲見昌彦さんがまず超人スポーツ協会について発表した。超人スポーツ協会は、人間の身体能力を拡張する「人間拡張工学」に基づいて、「人を超える」、あるいは身体差により生じる「人と人のバリアを超える」ことにより、創造される「人機一体」の新たなスポーツ(超人スポーツ)の創造を目指しているという。

2019年7月の時点では22の超人スポーツ競技があり、東京オリンピック・パラリンピックが開催される来夏には、多くの人が競技を体験できるように展開していきたいという。具体的には、コンテスト「超人スポーツグランドチャレンジ」の開催を計画している。これは、身体を拡張するテクノロジーを身に纏うことで人の身体能力を超えようとする試みだ。人機一体となる新たな超人化テクノロジーの開発と記録への挑戦をしていくと、稲見さんは話す。

超人スポーツをつくる、最先端の研究

それでは、この分野で新しい研究や技術はどのようなものができつつあるのか。最先端の研究を産業技術総合研究所(産総研)の持丸正明さん、北海道大学の田中孝之さん、電気通信大学の野嶋拓也さんがそれぞれ説明した。

持丸さんは、“観戦技術を踏まえたゲームデザインの科学”という視点で、「『超人スポーツ』は人だけでなく環境も拡張しようとする活動」だという。産総研では今年8月に、2020年に向けた「人間拡張研究センター」をオープンした。ここではITやロボット技術を使って、人間そのものの能力を維持・増進することを目標にしている。

田中さんは、子供の思い描く夢である「速く走ること」や「より力強くなること」を実現する技術という視点から最新の技術について説明した。力強さを拡張することで最大120キロまで物を持ち上げられる「パワーアシストスーツ」や、効率の良い走りができる「ジャンピングシューズ」について紹介。長期的には、人をサポートする柔らかい形状のスーツの開発なども視野に入れている。

野嶋さんは、人が新しい技術を使いこなすためには、その技術を気軽に体験できる場を作る必要があると考えている。親しみやすさを追求し、なるべく機材を使わず複雑なルール設定もしないことを、超人スポーツの技術開発で意識しているという。

また、人間の能力拡張を研究するにあたって、新しい技術ができた時に社会がそれを受け入れてくれるかを特に気にかけていると野嶋さんは話す。基本的に人間はこうした技術に「良いもの」「幸福」というイメージを持つ。しかしやり過ぎてしまうと社会には馴染まず、受け入れられなくなってしまうという。

技術開発でもチームやルール作りでもバランスが大事

元プロ陸上選手でDeportare Partners代表の為末大さんは、競技者の能力を生かしつつ、チームごとの力のバランスを取ることや、力の均衡を保つためのルールを設定する必要性について、以下のようにコメントした。

「現代のスポーツは、観る側と応援する側の視点が大事です。例えば、とあるスポーツの代表チームを作る時にも、各国から選手を集めて実力をならしたりします。一部の国だけに強さが偏ると、応援する側の観たい気持ちが半減してしまうからです。力が均衡して世界が盛り上がることは、スポーツにおいて重要です。これは、超人スポーツにも言えることです。技術を用いたスポーツに、どうすれば差がつきすぎず、観る側が不公平でないと感じられるようにできるか。それは、ルール化や技術で作っていくのではないかと思います。もう一つの観点は、人間の能力に対する見方です。私たちは子どもから大人になるにつれ、“高度な技術や社会的なものを使いこなせる能力”を評価するようになっていくと感じます。だからこそ、プリミティブなものを面白いと思うのではないかと思うんです。技術の介入が100パーセントだとアスリートの能力は勝負に影響しないし、技術の介入が0になると、ほぼアスリートの能力になる。極端にいえば、ほとんど身体的な生まれの能力で決まってしまう、という見方さえあります。選手がトレーニングで埋められる領域と、技術的なものを使いこなして埋められる領域、これがバランスを取る時の境目であり面白いところだと思います」。

これを受けて野嶋さんは、「スポーツを作る時、ルールをどうデザインし設計するかが大事だ。身体能力の高低で楽しむスポーツではなく、(チーム内のそれぞれの)役割が魅力的なスポーツを作っていきたい」と話した。さまざまな角度から参加できることが超人スポーツの魅力だという。

新しいスポーツをデザインする、超人スポーツグランドチャレンジの3つの柱

新しいスポーツはどのようにデザインされるべきか。また、新しいスポーツやそのルールを作った時に生まれる新しい影響とは。

司会を務める広島大学の栗田雄一さんは「超人スポーツグランドチャレンジ」について説明した。それは、選手と開発者がチーム一丸となり、既存にないスポーツを作り競い合うコンテストだという。高性能なロボットコンテストのスポーツ版で、次の新しい技術や人間の新しい可能性に繋がることを狙いとし、参加を募っている。

このチャレンジは3つの柱を中心に展開される。1つ目は「Super SPRINT チャレンジ」(とにかく早く走ろう)、2つ目は「Super PHYSICAL チャレンジ」(力だけでなく器用さ両方を兼ね備えた人を作ろう)、3つ目は「Super SENSE チャレンジ」(感覚を拡張しよう)だ。

「Super SPRINT チャレンジ」については産総研の村井昭彦さんが説明した。このチャレンジのコンセプトは「わくわくする科学を駆使していかに速く走るか」。例として、子供やお年寄りでも背負って使える軽量なジェットエンジンの開発などを挙げた。また、能力拡張の技術と合わせて、参加者全員が楽しめるようなルールや方法を考え、個々の人の幸福度についても考える必要があると語った。

栗田さんは「Super PHYSICAL チャレンジ」について説明した。栗田さんは、人の身体を支援するという観点から機械的に「装着する(Attachable)」ではなく纏うように「着る(Wearable)」ことを目標に研究開発している。“服を着るように筋肉を着る”ことができればさまざまな人、場所、目的にあわせた身体能力の支援ができる。単純に力を増強させる技術では、機械的なスーツになってしまい、重く、動きにくい。繊細な動きもできる軽量スーツであれば、多くの人が気軽に着ることができ、自分の身体を思い通りに動かすことができる。このチャレンジの狙いの一つには、スポーツ観戦支援もあるという。例えば、スポーツの会場で、応援する手拍子や選手の動きに同期するスーツをスポーツ観戦者に着てもらうことなどが考えられる。

慶應義塾大学の南澤さんは「Super SENSE チャレンジ」を紹介した。暗闇の中、障害物にぶつからずゴールまでたどり着くために、さまざまな感覚拡張の手段を使って競い合うのがこのチャレンジだ。暗闇の中で行われる競技は、直接観戦することができない。観戦者に選手の動きを伝えて楽しんでもらう方法を考えることも必要になるという。

新たなスポーツの在り方と受け入れられかたを考える

ここまでの3つのチャレンジ「走る」「力と器用さ」「感覚」の拡張の話を受けて、為末さんと登壇者のディスカッションに移った。為末さんは、陸上競技の走り幅跳びのフォームスタイルが変化してきた歴史を踏まえ「超人スポーツの誕生によって、これまでとは異なる早さで、新しいフォームやルールが生まれてくるのではないか」と述べ、次のように話した。

「既存のスポーツにはないものを作り、既存のスポーツよりも高いところに行く、という試みが超人スポーツの面白いところだと思います。二足で走っている風で、とんでもないようなスピードが出ているものを見ると『走る』という行為や『人間の限界』が変わる、といったことが起こるのではないかと思います」

為末さんからは超人スポーツの良い面について触れられた。一方で、「超人スポーツには気をつけなければいけないことがある」と司会の栗田さんはいう。科学技術やそれによって生み出された道具の利用は、著しく身体能力をあげることにつながるため、時として選手と観戦者に「(能力が上がりすぎると勝ちやすくなって)ずるい」といった負の感情をもたらす懸念がある、と栗田さんは指摘した。選手の身体能力を一時的に上げるドーピングや、先進国と途上国で大きな差があるトレーニング環境などが一般のスポーツで議論になるように、「健全で平等」というイメージを持つスポーツ分野では、しばしば問題になる内容だ。

為末さんは、興味深い例として、競技用義足のレギュレーション(長さの規定など)を挙げた。全米では義足の長さに規定がない大会もあり、自由に身体拡張をする選手もいるという。南澤さんは、「自分が得たい身体を好きにデザインするという世界観も大事。科学技術が身体と融合する時の固定概念を抜本的に変えていくことも、超人スポーツ協会の役割だ」とした。一方、持丸さんは「新しい道具が出て、道具に対するレギュレーションが厳しくなると、見る側が楽しさを感じにくくなる」可能性を指摘した。それに対し栗田さんは、その解決策の1つに「解説者」の存在があると返した。ルールや仕組みを知る研究者が積極的に説明することで、「自分にもできるかもしれない」という共感をもたらすこともできるかもしれない。超人スポーツグランドチャレンジに関わる研究者には、技術の背景や物語を伝えるように意識してほしいという。

これらを解決するためにも「まずはやってみることが大事」と、為末さん。アスリートの視点から、「選手の心拍が同期するようなTシャツを観戦者に着てもらうことで共感が得られるのではないか」とした。南澤さんはこれを受け、自身の研究から「視覚だけでは分からない緊張感などが伝わってくると、選手とつながったような感覚を得られる」と、選手と観戦者の感覚の共感や参加者の一体感の重要性を強調していた。それを技術の力でかなえることも、今後の超人スポーツの課題だという。

会場からは「超人スポーツには必要な道具や技術が多く、実施するには広い場所が必要だと感じた。広い場所でなくても超人スポーツを身近に感じられる場所、例えばカラオケボックスのような空間で気軽に体験できる方法はないのか」という質問が出た。これに対し、南澤さんは、「屋内施設の狭い場所や家の中などでも楽しめるようにしていきたい。また、スマホでいつでもどこでも楽しめるような技術の開発と普及も考えている。」と熱く答えていた。

会場に駆けつけていた超人スポーツ協会プロデューサーの中西寛さんは、超人スポーツ競技を今後も増やしていき、2025年を目途にテーマパークをつくる構想があると紹介した。より身近に、今よりももっと気軽に楽しめるような超人スポーツの登場がすぐそこまで来ている。