大学受験の予備校・塾として有名な河合塾に、「河合塾未来研究プログラム」(以下、「ミライ研」)というユニークなプログラムがある。「答えのない未来の問題」を探究するプログラムだという。「正解」することを目指す大学受験とはイメージが異なるプログラムだ。一体どのような内容なのだろうか。なぜ今、このようなプログラムが必要とされるのだろうか。学校法人河合塾 アセスメント事業推進部でこのプログラムを企画・開発する山本尚毅さんの話を中心に次世代の若者の選択をサポートする試みを紹介する。

「ミライ研」は東日本大震災を契機に始まった

河合塾に「ミライ研」が誕生したのは2011年のこと。東日本大震災で様々な社会問題を目にしたある担当者が、「一般市民の科学リテラシー向上が必要ではないか」という問題意識を持ったことからこのプログラムはスタートしたという。当初は科学実験をして科学に触れる機会を提供したり、科学から派生する社会課題をディスカッションしたりする小さなプログラムだった。

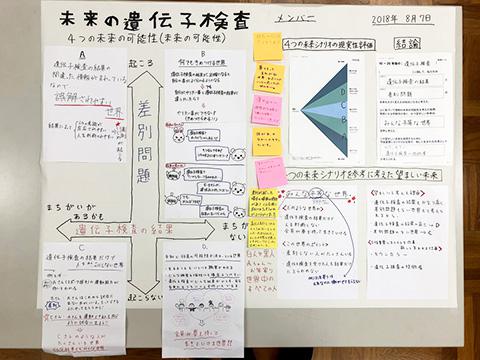

山本さんがこのプログラムに関わるようになったのは2015年から。山本さんはプログラムを文字通り未来のことを考える内容に変更。未来について複数の可能性を考えて評価していくアプローチを用いて、「ゲノム医療」や「AIロボット」なども課題のひとつとして取り上げている。例えば「ミライの生命」というプログラムでは、「遺伝子検査による病気の予見」や「赤ちゃんの遺伝子を変える技術」など良い面もあれば倫理的な課題もあるテーマについて、重要な要素二つを軸とし、マトリックスを用いて考えを可視化していく。アクティブラーニングや探究的なプログラムとして活用できるよう、高等学校や中学校での出張授業も行っているという。既にその実施回数は100回を超え、2000人以上が受講したそうだ。

「自分の将来」「進路」を考えるプログラムも提供

サイエンスの間口を広げるために、「誰にでも興味が持てるテーマは何か」と探していく中で、山本さんは「自分の将来」や「進路」を題材に意思決定の方法を学ぶプログラムの開発を始めた。このプログラムについて山本さんは次のように考えている。

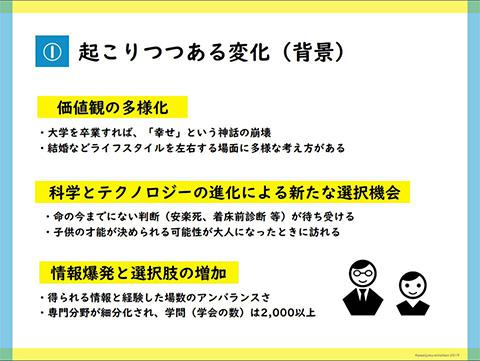

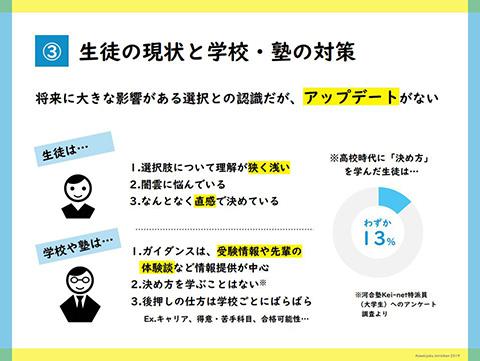

「河合塾でアンケートをとったところ、自分の将来には誰もが関心を持ちながら、高校までに意思決定の方法論を勉強したことがあると答えたのはわずか13%という結果でした。そのため、進路をテーマに意思決定の方法論を学ぶ価値はあるのではないかと考えました。自分のキャリアや進路を考えるとき、好きな教科や嫌いな教科など現在の自分にフォーカスして考える生徒が多いと思います。未来の社会がどのように変化しているかを想定して判断する人はとても少ないでしょう。でも、実際には科学やテクノロジーの進化により社会は大きく変化します。例えば、遺伝子検査が広がった世の中ではどのような社会問題が起こるのか。AIとともに働く社会になったときに、どんなメリット、デメリットがあるのか。そういう未来の社会を想定した上で、現在の進路を考えることも選択肢のひとつとしてあるのではないかと思っています。将来の自分を取り巻く環境について具体的にイメージしておいた方が、より良い意思決定ができるのではないかと考えるからです」

山本さんはさらにこう続ける。

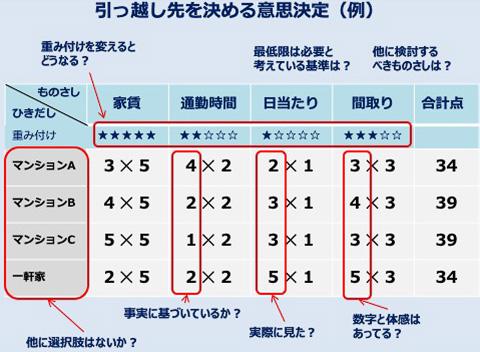

「方法論としてはとてもシンプルです。マトリックスを作り、一方にさまざまな選択枝を、もう一方に判断基準をおいて考えます。自分の進路を考えるときに、考えを可視化せず主観的に決めているものを、いったんあらためて客観的に考えてみようというわけです。もちろん、進路についてこれだけで全てが解決できるわけではありません。これはあくまでも物事を判断するときのひとつの手法です」。この「進路」を考えるプログラムは、河合塾が運営する東大現役進学塾MEPLOでも活用が始まっている。

情報過多の世の中では、情報を選択する基準、判断する枠組みが必要になる

では今、なぜこのようなプログラムが必要なのか、このプログラムでどんな能力を引き出したいのか、山本さんは次のように説明してくれた。

「現在の社会において、情報量はどんどん増えています。しかしその一方で、個人が決めることができる機会は逆に少なくなってきています。にもかかわらず、重要なことを最後に決めるのは人間なのです。決める機会が減っていく中で、本当に大切なことを決めるのはとても難しいことです。情報を収集して判断しようとしても、見るべき指標を持たずにただ情報を収集したのでは、情報の海に溺れるだけです。自分に都合の良い情報だけ集めて、比較しないということもよくあります。情報があふれる時代に、自分はどういう価値基準で物事を決定するのかを考えることが大切です。また、ミライ研のプログラムを通じて、『もし、〜でないなら・・・』と考える反事実的思考が養われると、将来役に立つのではないかと期待しています」

実際授業を受けた生徒の声が、河合塾のホームページに掲載されているので、いくつか抜粋して紹介しよう。

- 「今まで考えることがなかったこと。自分の将来ではなく、社会で見ることで自分がどうすべきか考えさせられた」(旭川実業高等学校:北海道)

- 「これから自分がどんな将来に進んでいくのか、もう一度考え直す機会になりました」(聖心学園中等教育学校:奈良)

- 「自分1人で考えているだけでは視野が広がらずみんなと共有したことで自分の考えや価値感も少しずつ変わり、新しい発見が多くありました」(香蘭女学校:東京)

「答えのない未来の問題」に対して答えを出すのではなく、「何らかの枠組みでいくつかの道筋を考えられること」が重要だと山本さんは締めくくった。

未来のさまざまな可能性を想定して現在の自分の選択を考えるという視点、また、客観的に状況を分析する力は多様化する社会を生きていく上で、これからますます大切になっていくのではないだろうか。

サイエンスアゴラ2019に出展!進路選択の意思決定が学べる

11月16日(土)と17日(日)、ミライ研はお台場のテレコムセンターで開催されるサイエンスアゴラ2019(科学技術振興機構主催)に出展し、10代を対象とした「進路選択プログラム(無料)」を披露する。サイエンスアゴラ2019のテーマ「Human in the New Age —どんな未来を生きていく?—」に賛同しての出展だという。「答えのない未来の問題」を考える道筋を探る第一歩として、体験してみるのも面白いかもしれない。