英国在住約40年のフリーランス・コンサルタント山田直氏が、新しい大学の生き方を求め、イノべーション創出、技術移転などに積極的に取り組む英国の大学と、大学を取り囲む英国社会の最新の動きをレポートします。

6月号に続き、2015年11月に発表された英国の有力大学24 校で構成されるRussell Groupによる報告書「Engines of growth: The impact of research at Russell Group universities」の一部を抜粋して紹介する。

6.グローバル・インパクト

*ラッセル・グループ大学はグローバルな課題に挑戦するために、世界中のパートナーと共同研究を行っている。これらの共同研究は、英国の研究の地位と評判を高めると同時に、世界における英国のソフト・パワーの強化にも役立っている。

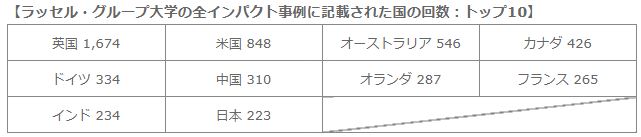

*ラッセル・グループ大学による240件のサンプル・インパクト事例の内、約80%が国際的なインパクトを示しており、3,256 件の全インパクト事例では7,545の国際的インパクトを記載している。又、ラッセル・グループ大学による国際的インパクトは、REF2014に英国の全大学から提出された国際的インパクト事例の約50%を占める。

6-1)開発途上国へのインパクト

*ラッセル・グループ大学の最も多い共同研究パートナー国は先進諸国でかつ英語圏ではあるが、開発途上国にも大きなインパクトを与えている。

【マンチェスター大学の事例】

マンチェスター大学による生物科学の研究は、エクアドルの国立公園における保存活動や生物多様性への訓練を支援すると共に、研究ステーションの設置をもたらした。又、同大学の支援はエクアドル環境省の政策立案にもインパクトを与えた。

6-2)クリティカル・マスによる国際連携

*ラッセル・グループ大学は、その国際的リンクを活用して、海外からの助成金の獲得にも効果を上げている。

- 英国の大学における研究の48%は海外の研究者との共同研究であり、この比率はフランスの50%に次ぐ世界第2位である。

- 欧州の研究者との共同研究を通じて、ラッセル・グループ大学はEU諸国から年間5億ポンド(850億円※2)以上の研究助成を受けており、共同研究助成収入の14%を占める。

※2 1ポンドを170円にて換算。

【ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス&ポリティカル・サイエンス(London School of Economics and Political Science/LSEの事例】

- 抗生物質の過剰使用は抗生物質へのバクテリアの耐性を招き、そのためにEUだけでも年間25,000名もの人が命を落としている。しかしながら、経済的インセンティブが少ないため、新たな抗生物質の研究開発活動は低調である。

- これに対処するため、LSEの研究者は以前に行った研究をベースに、新らたな抗生物質の中長期における過剰なマーケティングや過剰消費を制限するインセンティブと共に、臨床試験のリスク・シェアリングの提案を行った。

- LSEの提案を受け、欧州委員会(EC)は新たな抗生物質の効果的開発のためのインセンティブに関する包括的アクション・プランを作成した。2012年、ECとEuropean Federation of Pharmaceutical Industries and Associationsによる官民パートナーシップは、2億2,000万ユーロ(286億円※3)の予算にて、共同で新規抗生物質の研究開発を行うことを発表した。また、LSEの研究成果を受けて、米国のUS Biomedical Advanced Research and Development Authorityも新たな抗生物質の研究開発への助成を行うことになった。

※3 1ユーロを130円にて換算。

*ラッセル・グループ大学の持つ研究の卓越性と学際的研究パワーのクリティカル・マスは、世界で最も成功している研究パートナーを呼び込むことを可能にしている。

【エディンバラ大学(University of Edinburgh)の事例】

英国では毎年50万名の患者が輸血を受けており、その数は増加している一方、人口の老齢化や血液提供者の選別の厳格化などにより、輸血用血液は不足気味である。又、輸血による感染症等のリスクもある。

- このような状況を踏まえて、エディンバラ大学の研究者はカナダの研究者と共同で、輸血の回数を削減する方法を研究した。この研究成果により、不必要な輸血の削減がもたらされ、輸血による感染症等の患者へのリスクの減少と共に、英国のNHSに年間1億ポンド(170億円)の経費節減ももたらした。

- エディンバラ大学の研究は、2002年から12年までの10年間で英国全体の年間赤血球使用量を20%減らすことに貢献した。

6-3)ソフト・パワー

*ラッセル・グループ大学の国際共同研究によるインパクトの重要な副産物は、ソフト・パワーによるインパクトである。ラッセル・グループ大学は、外国政府の政策立案への支援、又は教育、健康、環境等の公的サービスの導入や改善等にもインパクトを与えている。

【ダーラム大学(Durham University)の事例】

ダーラム大学の研究者は、英国地質調査所(British Geological Survey)と共同で、2015年4月に発生したネパールの大地震による3,000カ所以上の地滑りを、衛星画像を利用してマッピング化と特徴づけを行い、遮断されている道路や河川等を示すことによって救援活動を支援した。

7.研究への助成開始からインパクトまでの期間

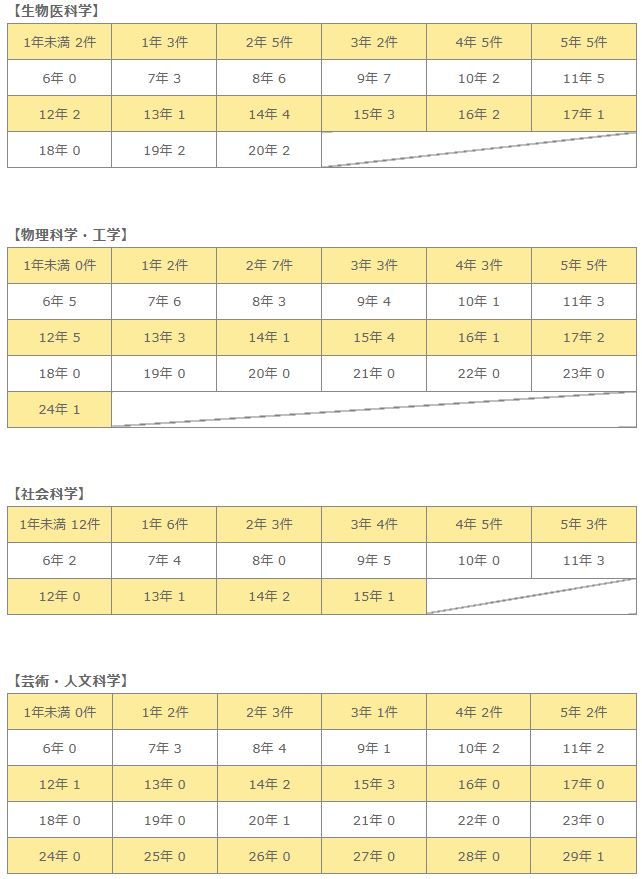

*大学における研究の開始から、経済、健康、社会、文化等にインパクトを与えるまでには多くの年月を要することがある。ラッセル・グループ大学の240件のサンプル・インパクト事例によると、研究開始から学問以外における最初の主要なインパクトまでの期間は1年弱から29年と幅広いが、平均期間は8年であった。

*生物医科学と芸術・人文科学分野における、研究開始からインパクトまでの平均年数は9年であった。一方、社会科学分野のインパクトまでの期間は平均4年と、より短い結果となった。

*研究開始からインパクトまでの研究分野別の平均年数は、概してインパクトの種類と相関関係にある。例えば、インパクトまでの平均年数が少ない社会科学部門では、最も多いインパクト事例は政策に関するものであった。

*また、研究成果による最初のインパクト時点で、その利益が止まってしまうのではなく、その後も更なる利益を産み出すことに留意する必要がある。240のインパクト事例のサンプルの内、89%が現在でもインパクトを与え続けている。

【ウォリック大学(University of Warwick)の事例】

ウォリック大学と英国大手自動車メーカーとの長年の共同研究の実績を基に、1億ポンド(170億円)の予算にて、同大学内にNational Automotive Innovation Campusが設立された。このイノベーション・キャンパスにて、アカデミックスと企業チームが共同で自動車サプライ・チェーンにおける研究開発スタッフ不足に対応している。

8.卓越した研究への支援

*英国に7つあるリサーチ・カウンシルを通じた大学の研究への投資は、政府による民生又は防衛分野への直接的な研究投資よりも、より広範囲の市場分野の生産性を高めるのに役立っている。その投資効率は高く、またリサーチ・カウンシルの助成による副次的効果も非常に大きいことが調査によっても明らかになっている。

*卓越した研究への公的助成は、主導的大学と産業界との結びつきも強めると共に、民間分野における生産性の向上にも貢献する。(3年後の平均研究投資リターンは20%にもなる。)

*ラッセル・グループ大学は、研究開発への公的助成に対して、英国の他の大学群よりも約3倍の民間投資を呼び込んでいる。このことは、研究への公的助成はクリティカル・マスの重要性をはっきり認識した上で、真に国際的に優れた研究への助成をすることが最も効果的であることを示している。

*英国における大学への二元的助成制度は、高い質の研究を維持するためになくてはならない制度であり、今後も継続していく必要がある。研究の助成元が複数であった方が、大学はより柔軟に環境の変化に適応できる、という調査結果もある。

筆者注:英国の大学に対する二元的助成制度(Dual Funding System)とは、HEFCE等の高等教育ファンディング・カウンシルによる公的研究評価に基づく大学への一括助成(block grant)と、7つの研究分野のリサーチ・カウンシルによるプロジェクト・ベースの競争的研究助成金の二つの流れの助成制度を指す。

*高等教育ファンディング・カウンシルから大学への一括助成は、大学の研究活動に安定的基盤を提供し、大学が他の助成元からの助成を受けるのを支援すると共に、研究プロジェクトの選択における大学の自主性も保護している。特に一括助成によって、 新たな分野の専門性を高めることができる他、新たな機器や施設への投資、大学院生やキャリアの早期段階にいる研究者が必要とする訓練の提供も可能になる。

*プロジェクト・ベースの公的助成は、高等教育ファンディング・カウンシルからの一括助成への補完的助成であり、社会や経済のニーズへの対応に重点を置いている。

*ラッセル・グループ大学のサンプル・インパクト事例の約半数が、複数の助成元からの助成を受けており、研究への複数の助成元の重要性を示している。通常、助成は一定期間にわたって実施されており、プロジェクト開始時点での一時的助成よりも継続的助成の重要性も現れている。

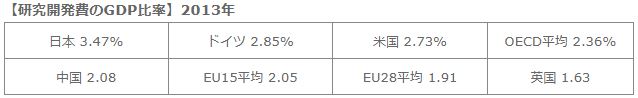

*英国は研究の卓越性において世界でも主導的立場にいる一方、英国の研究基盤や大学への公的投資は競合諸国に比べてはるかに低い水準にある。この英国の投資不足は、英国の主要な大学が多額の投資を受けている海外諸国の大学と競争していくのが困難になっていることを意味する。

*2013年において、英国は研究開発にGDPの1.63%を投資したのに対して、中国は2.08%、米国は2.73%、ドイツは2.85%の投資額であり、OECD諸国の平均値は2.36%であった。

*英国は、研究開発投資への目標値を設定していないが、欧州委員会(EC)の成長戦略は2020年までにEUのGDPの3%を研究開発投資に振り向けるとしており、中国でも同年までにGDPの2.5%を研究開発に投資するとしている。

*中国、フランス、ドイツ、韓国などは、自国の研究及び教育のインフラを改善し、研究開発主導型の多国籍企業の共同研究パートナーとして魅力ある研究拠点にするため、戦略的に少数の研究重視型大学に重点的投資をしている。

*一方、英国の2010・11年度からの科学予算は名目ベースで横ばいであるが、インフレによって科学研究への公的投資額は毎年徐々に減少している。

筆者注:2015年11月の財務大臣による「包括的歳出見直し」によって、20年までの科学予算はインフレ率に連動して増額されることになった。

*当レポートは、質の高い研究は質の高いインパクトと強い相関関係にあり、将来的にこのインパクトを持続させるためには、英国の主導的な大学の卓越した研究への投資が重要であることを示している。

*将来の経済成長、新規雇用の創生、生活の質の向上、国民の健康と福祉、より広範囲な文化的および社会的利益の実現など、すべては当レポートにて紹介したような卓越した研究に依存している。

9.筆者コメント

*2014年に6年ぶりに実施された、英国の大学の研究に対する公的評価制度であるResearch Excellence Framework(REF2014)において、各大学は初めて、研究事例と共に研究のインパクト事例の提示を要求された。これによって、ラッセル・グループ24校から提出されたインパクト事例は合計3,256件に上った。

*その中でも240件のインパクト事例は、初期の助成投資額等の詳細が明記されていたため、当ラッセル・グループ報告書ではこれらの240事例をサンプル事例とし、ベンチマークとして使用した。

*ラッセル・グループの240件のサンプル・インパクト事例の内、69%が1つ以上の共同研究パートナーを持っている。最も多い共同研究パートナーは国内外の大学であり、37%を占め、公的機関が22%、民間企業が20%であった。

*英国の大学における研究の48%は海外の研究者との共同研究であり、この比率はフランスの50%に次ぐ世界第2位であり、特に海外との共同研究に力を入れていることが分かる。

*ラッセル・グループ大学は、欧州の研究者との共同研究を通じて、EU諸国から年間5億ポンド(850億円)以上の研究助成を受けている。これは共同研究助成収入の14%を占め、海外共同研究によって多額な研究助成を受けている実態も分かる。

*240件のサンプル・インパクト事例の内、59%が2分野以上、11%が3分野以上の学際的研究をしていると共に、2分野以上の学際的研究よりも、3分野以上の学際的研究の方が、より大きい経済的、技術的インパクトを与えたというデータは注目できよう。

*インパクト事例に引用された最も多い産業分野のトップ3は、健康、エンジニアリング、エネルギー関連であったことも興味深い。

*240件のサンプル・インパクト事例によると、研究開始から最初のアカデミック以外のインパクトまでの期間は平均8年と、長い時間がかかっていることが分かる。しかし、生物医科学と芸術・人文科学分野の場合の平均年数は9年である一方、社会科学分野のインパクトまでの期間は、政策に関する研究のために平均4年と短い結果となったことは注目できよう。

*また、研究成果による最初のインパクト時点でその利益が止まってしまうのではなく、その後も更なる利益を産み出すことに留意する必要がある。240のインパクト事例のサンプルの内、89%が現在でもインパクトを与え続けている。

*当報告書では、「ラッセル・グループ大学は、研究開発への公的助成に対して英国の他の大学群より約3倍の比率の民間投資を呼び込んでいる。このことは、研究への公的助成は、クリティカル・マスの重要性をはっきり認識した上で、真に国際的に優れた研究への助成をすることが最も効果的であることを示している。」としており、クリティカル・マスを持った卓越した研究への助成に力を入れるように訴えている。

*REF2014のために、ラッセル・グループ大学を始めとした英国の各大学は膨大な教職員の労力と費用をかけて準備を行った。ラッセル・グループは、各大学が多大な労力をかけてREF2014のために作成した研究のインパクト事例の資料を、REF2014のためだけではなく、集計したインパクト事例を分析して、研究への投資の重要性を政府や社会に訴えるPR活動にも活用しており、その姿勢には感心した。

(参考資料:ラッセル・グループ報告書

「Engines of growth: The impact of research at Russell Group universities」)