我が国における公的資金をベースとした研究開発は、総合科学技術・イノベーション会議を司令塔として、各府省庁の施策のもとで進められています。この中には、社会実装を狙ったNEDO、革新的技術のブラッシュアップを狙ったCRESTなどJSTのファンディング、ならびに研究者の自由な発想に根付いたJSPSの科研費などがあります。これら研究の着想には大きく分けて二通りあると思えます。一つは、最新の注目される論文をよく調べ、再現実験を基に、さらなる進歩を狙う研究です。名付けるとすれば改良積み上げ型とでも呼べるかと思います。これらは、日本や中国に多いように思います。一方で、自由な発想に基づいて行われる研究から生まれるもの、いわば独創独走型とでも呼べましょうか、これはやはり米国に多いようです。では、このような研究の着想はどのように進めていくのがよいか、考えてみましょう。

研究テーマをどうやって決めるか

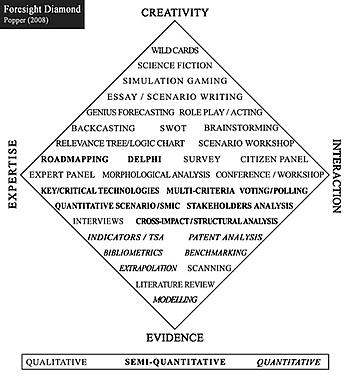

英国のPopperらが、今後の研究を見据えたフォーサイトダイアモンドというダイアグラム(図)を提案しています。Popper, R. Foresight Methodology, The Handbook of Technology Foresight, Edward Elgar, Cheltenham, p. 44-88. (2008)

彼は、着想・発展のプロセスを、32の種別に区分し、過去にとらわれないワイルドカードやSFのような(ある意味突拍子もない)発想から、デルファイ調査のような多くの研究者の意思集約を図る手法、実験値に基づくモデリングなどに至るまでをマッピングしました。このような位置づけの中で、これまでのファンディングと我が国におけるその実績を考えると、NEDOやJSTは今成功しつつあると注目され、今後有望な研究を大いに加速する(連続性・実績重視)ものが多いです。一方で、ノーベル賞級の発想(着想と実験実証)は科研費や企業の内部資金によるところが大きい(非連続的)です。

現在の科学を広く見渡すと、サイエンスの世界における知の集積はおそらくかなり飽和しているように感じられます。新たなる基礎原理の発見の余地は、バイオ系ならびに宇宙/深海/地殻中を除いては、そう多くないのではないかと思われます。ではどうしたら科学技術におけるブレークスルーを生み出すことができるでしょうか?

過去の失敗の振り返りや基礎への立ち返りが新たな宝を生む?

こういった状況の中、近年の大きな科学技術における発見・進歩は、過去に失敗して忘れられたものの振り返りや、基礎の立ち返りに基づくケースが多いことは注目に値します。過去の失敗からの再生の一例をあげると、圧縮空気を駆動力とするハイブリッド自動車は、かねてから着想はあったが実用化しなかったものが、プジョーの最近の研究により花開きました。テスラのイーロンマスクが提案し、話題となっているチューブ内圧縮空気による都市輸送も、かつては郵便やごみなどを輸送する手段として用いられて捨てられた技術です。基礎の立ち返りという点では、現代の錬金術とも呼べる「元素戦略」における、京都大学の北川宏教授らのナノ合金は、周期表を眺めるとRhはPdとRuの間にあることに端を発します。

このように、過去の技術の振り返り・基礎への立ち返りが新たな非連続性を生む可能性があります。こういった視点で、小職が関わる環境・エネルギー分野を眺めると、かつていったんは開発に障害があるとして見捨てられた技術、たとえばスターリングエンジン、ナトリウム硫黄電池、リン酸型燃料電池、有機ハイドライドやアンモニアによる水素輸送、PV変化を用いたエネルギー効率向上や回生、メタン直接酸化、褐炭利用などにも、もしかするともう一度光が当たることで、眠っていた大きな宝を掘り起こすことができるかもしれません。振り返り・立ち返りを否定しては、新たな非連続的技術は生まれないと思います。そのためには、過去の失敗の先入観を捨て、今必要な技術を生み出すためのファンディングが望まれます。