英国在住約40年のフリーランス・コンサルタント山田直氏が、新しい大学の生き方を求め、イノべーション創出、技術移転などに積極的に取り組む英国の大学と、大学を取り囲む英国社会の最新の動きをレポートします。(毎月初めに更新)

2014年6月、英国の教育関連のチャリティー機関であるThe Sutton Trust(*1)は、「Academic Assets : University Fundraising-An Update」と題する調査報告書を発表した。この報告書では、英国の大学基金の募金活動の現状を米国の大学基金と比較して調査しており、英国の大学の募金活動は米国に比べて全般的にまだ十分ではないと指摘している。今月号の「英国大学事情」では、このThe Sutton Trustの調査報告書の中から一部を抜粋して紹介してみる。

*1. Sutton Trustは、英国人の慈善事業家Sir Peter Lamplによって、1997年に設立された教育関連のチャリティー機関。

【1. 過去10年間の活動 】

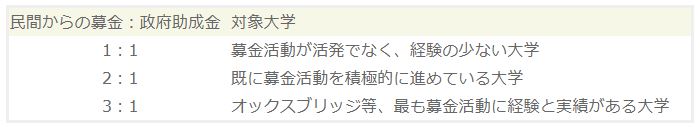

2008年から2011年にかけ、英国政府は大学基金への募金活動を支援するためにマッチ・ファンディング制度を導入した。これは大学が募金活動で集めた資金額に応じて、政府も助成を行うシステムである。ただし、従来から募金活動が盛んで豊富な大学基金を持つ少数の大学のみがメリットを受けないように、以下のような3種類のマッチング比率が採用された。なお、政府助成額には上限が設定された。

マッチ・ファンディング制度によって、2008年に5億1,300万ポンド(870億円(*2))であった年間寄付金額が、2012年には6億9,400万ポンド(1,180万円)まで増加した。また、この制度の導入を受け、多くの大学の募金活動体制が強化された。

*2. 1ポンドを170円にて換算

【2. 英米の大学基金の規模 】

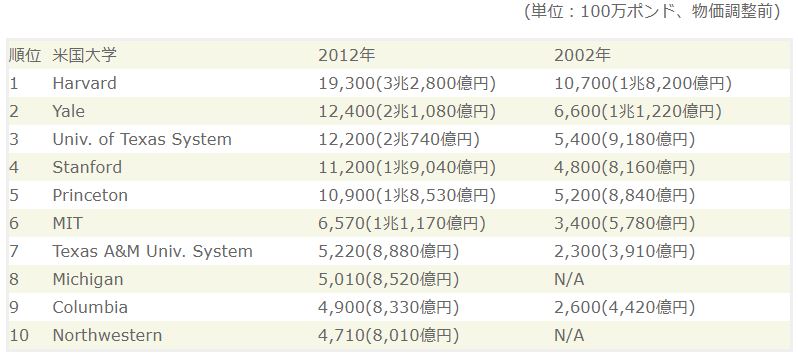

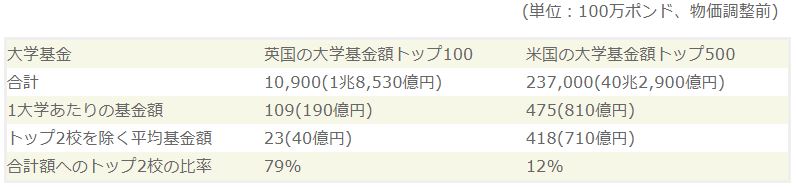

英米の大学間の最も大きな違いの一つは、米国の多くの大学が築いた多額の大学基金の規模にある。その大規模な米国の大学基金から生み出される投資利益は、英国の大学に比べて、米国の大学により大きな財政的な自治と柔軟性をもたらしている。

英米の大学基金の規模のギャップは、10年前とほとんど変わっていない。ハーバード大学の大学基金は190億ポンド(3兆2,300億円)以上あり、英国の全ての大学基金の合計額110億ポンド(1兆8,700億円)をはるかに上回っている。

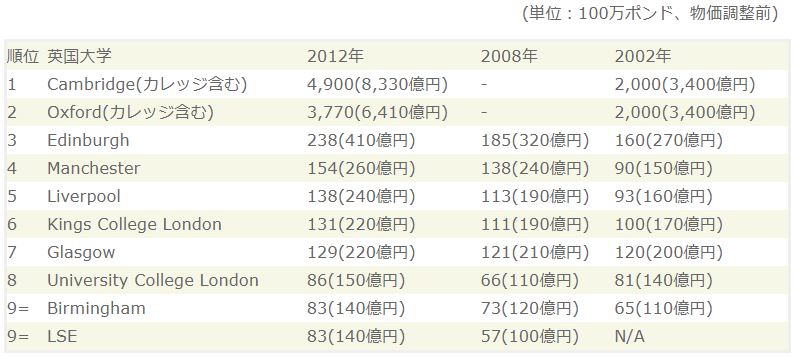

49億ポンド(8,330億円)の大学基金を持つケンブリッジ大学のみが、米国の大学基金リーグ・テーブルでトップ10に入り、オックスフォード大学は14位である。

10億ポンド(1,700億円)以上の大学基金を持つ大学は、英国ではケンブリッジとオックスフォードの2校のみであるが、米国では42校もある。ちなみに、英国で3番目に大きい大学基金を持つエディンバラ大学は、米国の大学基金リーグ・テーブルでは182位である。

【英国の大学基金額トップ10】

【米国の大学基金額トップ10】

【英米の大学基金の比較:2012年】

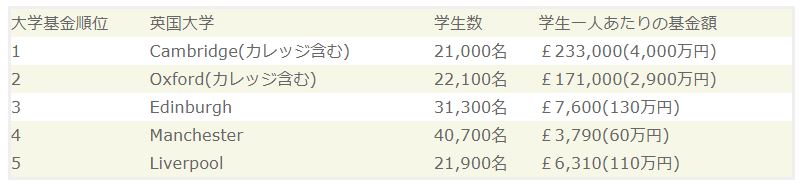

【学生一人当たりの英国の大学基金】

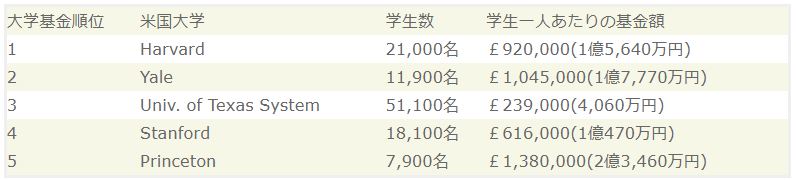

【学生一人当たりの米国の大学基金】

【3. 英米の大学基金の増加率 】

【英国の大学基金額トップ10の過去10年間の増加率

【米国の大学基金額トップ10の過去10年間の増加率】

米国のトップ10の大学基金は、過去10年間で最低でも37%以上増加している。英国のトップ10の大学基金のうち、5大学の基金は物価調整後で実質的に増加している一方、他の基金は減少している。

ケンブリッジ大学のみが、米国のトップクラスの大学基金と同様の増加率を示している。これは、同大学創立800年記念の特別募金活動によるところが大きい。この創立800年記念募金活動期間中、同大学がコンタクトできた卒業生のほぼ3人に1人が寄付をした。

Ross-CASEによる高等教育機関の募金活動調査によると、2012・13年度の大学の寄付金収入のほぼ半分が、オックスフォード大学とケンブリッジ大学が集めた寄付金である。また、これらの2大学を除くラッセル・グループに参加する大学が約30%を集めている。

マンチェスター大学も健闘しているが、これは2004年にマンチェスター科学技術大学(UMIST)と合併したことが影響している。

オックスフォード大学とケンブリッジ大学のカレッジは、カレッジごとに募金活動チームを持っており、カレッジの卒業生や寄付をしてくれそうな人物への定期的コンタクトはもちろんのこと、ソーシャル・イベントの開催やネット・ワーキング活動もしている。

【4. 募金活動と卒業生による寄付のカルチャー 】

現在では、英国の大学の募金活動はより広範囲に行われてきているが、米国の大学に比べると、まだかなり遅れていると言わざるを得ない。2014年のRoss Group調査によると、英国の大学が集めた新たな寄付金の総額は、2004・05年度の3億5,000万ポンド(595億円)から2012・13年度には6億8,100万ポンド(1,160億円)とほぼ倍近く増加している。しかしながら、2012・13年度の新規寄付金額は、2011・12年度に比べて8,100万ポンド(140億円)減少している。

オックスフォード大学とケンブリッジ大学を除いた場合、この新規寄付金収入は英国の全高等教育機関の年間予算の1.36%、オックスフォードとケンブリッジを含めた場合は2.2%に相当する。

募金活動による収入への依存度が増すにつれて、高等教育分野での募金活動の専門性が高まり、高等教育機関で募金活動や卒業生の担当に従事する専門家の数は、現在では約1,800人にまで増えている。

【英国の高等教育機関への寄付者数】

2012・13年度のRoss-CASE調査によると、オックスフォード大学とケンブリッジ大学が募金活動に使った経費の合計は、これらの2校を除くラッセル・グループープ22校の合計募金活動経費とほぼ同額であった。しかしながら、オックスフォードとケンブリッジは1ポンド(170円)当たりの寄付金を集めるための経費が平均7ペンス(12円)であったのに比べ、ラッセル・グループ22校では経費が2倍以上の平均16ペンス(27円)かかっている。

【5. 今後のステップへの提言 】

【マッチ・ファンディング制度】

英国政府は、高等教育分野の募金活動能力を強化するため、2008年から2011年にかけて寄付金へのマッチ・ファンディング制度による助成策を導入した。この制度は一定の成功をおさめており、今後はさらに改良を加えたマッチ・ファンディング制度の継続が必要であろう。

今後は、助成が広く多くの大学に行きわたるような制度が必要であり、すでに大きな大学基金を持つオックスフォード大学とケンブリッジ大学に、助成金の多くが吸い込まれないように留意すべきであろう。

過去10年間に英国の大学基金の募金活動は進展を見せているが、米国の大学基金の増加には及ばない。この一因は、大学基金の規模の違いと英国の大学による大学基金の保守的な運用方法にあると思われる。

英米両国の大学は、2008・09年の金融危機のインパクトを受けた。特にハーバード大学とイェール大学は、1年間で大学基金が約30%も減少するという打撃を受けている。オックスフォード大学とケンブリッジ大学の大学基金も影響を受けたが、基金の運用にヘッジ・ファンドやプライベート・エクイティーなどによる運用を活用していなかったため、米国の大学基金ほどのインパクトは受けなかった。

【税制】

チャリティー機関への寄付金に関するより簡潔な優遇税制度が、大学基金への寄付金の増額につながると信じる。英国で現在適用されている、チャリティー機関への寄付金に対する優遇税制度である「Gift Aid」は、基本税率が適用される低額納税者には比較的有効で容易なシステムであると思われる。しかしながら、高額納税者にとっては、所得税控除額を寄付者個人とチャリティー機関が分け合うことになり、やや複雑な制度になっている。

米国では、寄付金は個人の総収入から直接差し引くことができる、簡潔な制度を採っている。また、個人が不動産や株式をチャリティー機関に寄付する際、寄付者の生存期間中、寄付した財産からの定期的収入や優遇税制を寄付者が受けることができるという、各種のインセンティブ制度もある。

現在のところ、英国政府は米国のような優遇税制度の導入には消極的であるが、大学への寄付のプロセスをより簡潔にすることが、特に卒業生を中心とした個人の支援を増やすことにつながるであろう。

【6. 筆者コメント 】

英国の高等教育機関で、大学基金への募金活動や卒業生担当に従事する専門職の数は約1,800人とのことで、英国の高等教育機関数を120-130校とすると、1校当たり平均して十数人ということになる。このことは、英国の高等教育機関がこの分野に力を入れているとともに、多くの専門職が育ってきていることを意味する。

オックスフォード大学とケンブリッジ大学では1ポンドの寄付金を集めるための経費が平均7ペンス、その他のラッセル・グループ22校の経費は平均で16ペンスとのことで、費用効果は大きい。ただし、これらの募金活動に従事している専門職の経験や能力が高いためでもあろう。

英国では米国ほどではないかもしれないが、メディカル関係をはじめとしてチャリティー機関が多く、募金活動に従事する人材が多数存在する。このような専門職が、高等教育分野の募金活動に転職していているのではないかと想像する。

英国のある大学では、卒業生に最初から寄付金を頼むのではなく、最初は在校生に対して卒業生の仕事の話などをしてもらうなど、在校生の就職活動への支援を頼んだところ、多くの卒業生の協力を得ることができた。このような活動を通じて、卒業生と在校生の交流が始まり、卒業生が寄付もしてくれるようになったと聞いたことがある。

ケンブリッジ大学の創立800年記念募金活動期間中、同大学がコンタクトできた卒業生のほぼ3人に1人が寄付をしている事実も注目できよう。同大学の募金活動チームは、カレッジの卒業生や寄付をしてくれそうな人物へ定期的なコンタクトはもちろんのこと、ソーシャル・イベントの開催やネット・ワーキング活動も展開している。卒業後も大学と付き合うことによって、仕事や友人のネットワークを維持できることも、メリットと感じさせる仕組みづくりも重要なのであろう。

参考資料:The Sutton Trust

関連リンク