人類は、経済的な豊かさを科学技術の成果で獲得し続けてきた。しかし今、先行きが見通しにくく、想定外のアクシデントが頻発する、変化の激しい時代を生きている。こんな時代を示す言葉として、「VUCA(※)」という言葉が流布している。どこに向かえばよいのか分からなくなる時代だ。こうしたVUCAの時代にあって、私たちは「未来」を予測する意味はあるのだろうか?

※Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉。2016年の世界経済フォーラムを機に広く認知されるようになった。

役割を終えたグローバリズムの反動

20世紀を通じて、世界は経済効率の最大化に向けて、人、モノ、カネ、情報のネットワークで地球上を覆い、一体化したネットワークを機能させることに成功した。しかしその結果、環境問題や格差、地政学的な分断も深まり、その反動が世界各地で顕在化しつつある。

グローバリズムは、その役割を果たし終えたと言っても良いだろう。そして新たなパラダイムの地平が開かれようとしている。だからこそ新旧価値観の葛藤や混乱が、世界中で生じている。世界のカオスは、未来に向けて起こるべくして起きているのだ。VUCAは古い枠組みが限界に達したサインと言えるだろう。

未来を見通す座標軸“SINIC理論”

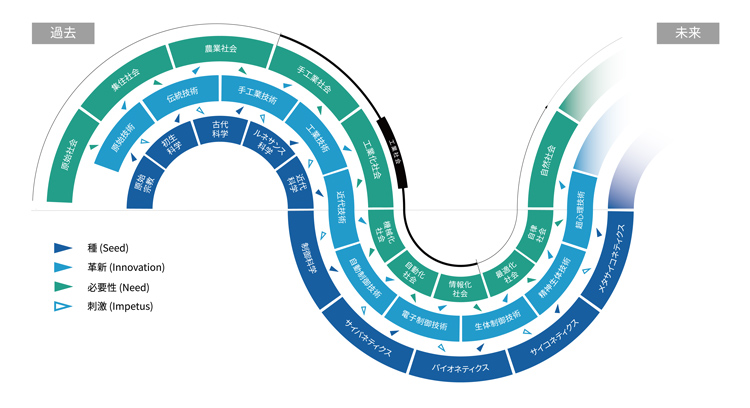

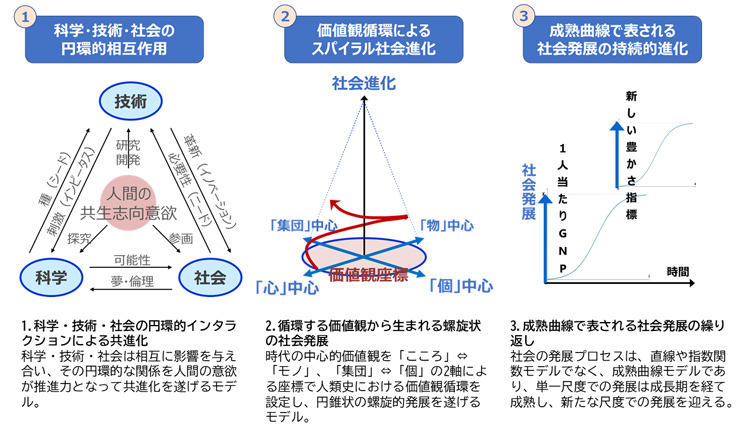

こうした時代の中で、未来を見通す座標軸の一つとして注目を集めているのが、オムロン創業者・立石一真らが提唱した未来予測理論「SINIC理論(Seed-Innovation and Need-Impetus Cyclic Evolution Theory)」だ。これは半世紀以上前、前回の大阪万博が開催された1970年に発表されたもので、人類の誕生以来、科学・技術・社会の円環的な相互作用によって発展してきた進化のメカニズムを、サイバネティクス(※)や東洋思想を基盤として理論化し、未来を予測するユニークな理論である。

※生体や機械の通信・制御を統一的に扱おうとする考え方。

この理論に基づく未来ダイアグラムでは、「情報化社会」を経て2005年から「最適化社会」、さらに2025年から「自律社会」が始まる。2030年代には価値観循環の1周期を完了し、経済的規模を尺度とした社会発展が定常化を迎え、「自然社会」という新たな価値基準に基づいた未来を予測している。この予測が、ここ30年間の世界の変化に見事に符合するため、オムロンだけでなく多くの企業や政府までもが注目している。

単なる予測ツールではない実践的コンパス

実際にオムロンは、半世紀以上この未来予測理論を自社の経営に取り入れてきた。理論の発表に先立つ1960年代後半には、情報化社会における「キャッシュレス社会」を未来像に設定。そこに向けての近未来事業デザインとして、銀行のキャッシュディスペンサー開発を先駆けて実現した。

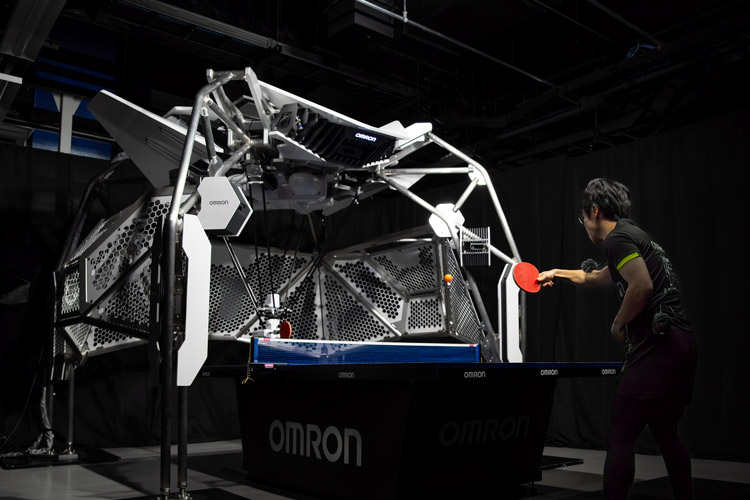

そして「最適化社会」では、データソリューションと生体制御技術を生かし、介護に頼り過ぎずに自立生活を延伸できる超高齢社会の自立支援システムや健康経営の取り組みを進めている。

このようにSINIC理論は、シンボルや単なる予測ツールではなく、「未来からのバックキャストによって現在の事業戦略を導く」実践的コンパスなのだ。

鳥の眼でみると価値観移行の前兆

SINIC理論の予測は楽観的に過ぎるという批判もある。収束の目途が立たない世界各地の紛争や、トランプ米大統領の仕掛ける世界貿易戦争など、足下の実情は自律社会などほど遠いように映る。

しかし未来を見通すには、もっと長い時間スパンから眺めてほしい。SINIC理論の価値観循環の歴史モデルでは、14世紀から17世紀の世界が現在の対極に位置づけられる。「こころ」から「モノ」の価値観に移行する時代である。そこでは、感染症のペストが拡大し、教会の権威失墜から宗教改革、ルネッサンスが開花して、近代科学が勃興している。その渦中は、かなり激しいカオスである。しかしそこから産業革命、工業社会が始まっている。

こうしてビッグヒストリーを鳥の眼でみると、新型コロナ感染の世界的拡大も含め、かつてのパラダイム・シフトと現在は重なりも見えてくる。グローバリズムの終焉と次の時代の胎動、「モノ」から「こころ」への価値観移行だ。地球の有限性を前提に、生命や自然の循環を尊重するプラネタリー(惑星的)な視座を基盤とする時代へ。少なくない痛みは伴うが、民主主義も資本主義も、世界のOS(基本システム)がアップデートする前兆として受け止めればよいのだ。

ウェルビーイング最大化のために

VUCA時代の混沌の出口はディストピアではなく、新しい価値基準に基づく豊かな社会としてビジョンを持とうではないか。その実現には、歴史が示すとおり科学技術が果たすべき役割は極めて大きい。利便性や効率追求を唯一の価値基準とする時代を超えて、人類は次の豊かさのパラダイムへの移行を遂げる踊り場にある。絶望の向こう側には常に希望があるはずだ。

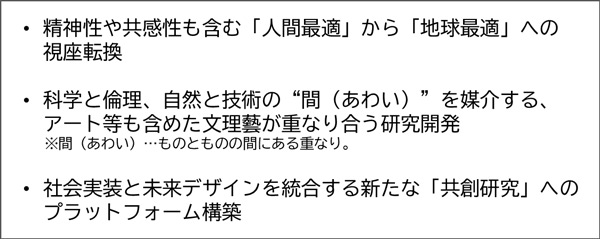

こうした未来に向けて、今後の日本の科学技術は単に技術の高度化を競うのではなく、「人間と社会のウェルビーイングの最大化」を目標に据えるべきだ。

これらを進めるうえでは、従来の慣習にとらわれない若手研究者の柔軟な発想と、VUCA時代を超えて生き抜くレジリエンス(回復力)が大いに期待される。

若手はプロデューサー兼アクターだ

パソコンを生んだ父と言われるアラン・ケイは「未来を予測する最良の方法は、それを発明してしまうことだ」と言った。彼は続けて「未来は、あらかじめ引かれた線路の延長上にあるのではない。それは、我々自身が決定できるようなものであり、宇宙の法則に逸脱しない範囲で、我々が望むような方向に作り上げることもできる」と説いた。

未来予測が、VUCAの時代にこそ価値がある理由は、まさにここにある。未来は誰かが用意するものではない。だからこそ、とりわけ未来への時間を豊かに持っている若い科学技術の研究者や開発者の皆さんには、「あなた自身が、未来劇場のプロデューサーであり、同時にアクターだ」ということを伝えたい。その舞台の結末は、決して絶望の未来ではない。

「問いの広場」としての万博に求めるもの

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとした大阪・関西万博(EXPO2025)は、まさに、こうした未来ビジョンを社会と共有する絶好の機会だ。

約半世紀前の1970年万博がSINIC理論誕生の契機となったように、EXPO2025は、次の未来社会の羅針盤を描き直す「トリガー」となり得る。未来を拓く課題を自国の研究開発に落とし込み、脱炭素、超高齢化、孤立化といった地球的課題への“科学と技術による挑戦”を国際社会に発信する好機である。新たな技術の展示だけでなく、次代の思想や価値観、未来社会像を提示する「問いの広場」としての万博に、日本の若い科学者、技術者たちの感性力、創造力、駆動力が求められている。

関連リンク