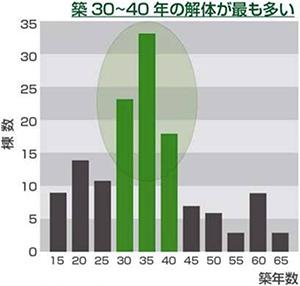

1.超高層ビルの築年数と解体の市場

世界の超高層ビルの建設後の年数と棟数は図-1に示すように、建設後30-40年経過した超高層ビルの解体ニーズが最も高い。

わが国では、1963年の建築基準法の改正で建築物の“高さ制限31m”が撤廃され、高さ100mを超える超高層ビルの国内第1号として「霞が関ビルディング」が、鹿島建設(株)の施工で68年4月に竣工した。

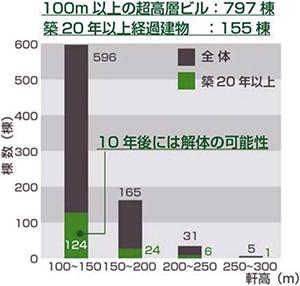

その後、多くの超高層ビルが全国で建設され、図-2に示すように、2012年10月現在で高さ100m以上の超高層ビルが797棟ある。そのうち、築20年以上経過している超高層ビルが155棟あり、10年後には解体の時期に入る。

以上の観点から、わが国のみならず世界の超高層ビルが建設後30年以上を迎え、解体の市場に入ることになる。

(提供:大成建設(株))

(提供:大成建設(株))

2.超高層ビルの解体工法の概要

超高層ビルの解体ニーズが出てきたために、解体工法に関する技術開発も活発化してきた。

現在、公表されている超高層ビルの解体工法の概要1)を表-1に示す。

| 工 法 | 従来工法 | 新設閉鎖型工法 | 下から解体工法 | 閉鎖型で上部から解体工法 |

| 工法 概要 | 上部にタワークレーンを設置して上から解体する工法。上面が閉鎖されていないので、騒音、粉塵が生じ、外部に飛来落下の恐れがある。 | 上部にタワークレーンを設置して上から解体する工法。上面が閉鎖されていないので、騒音、粉塵が生じ、外部に飛来落下の恐れがある。 | 「だるま落とし」のように、下階から順次、解体する工法。建物上部の作業がないので飛来落下が無く、安全かつ騒音、粉塵対策がしやすい。 | 上部を閉鎖して、環境配慮、上層階からの安全な解体、エネルギーの転換のコンセプトで上部から解体する工法。 |

超高層ビルは地上から上空へと建設されるので、一般的な解体工法は屋上部にタワークレーンを設置して、建設とは逆に上部から下部に解体していく。この工法の場合、上部を閉鎖していないため、騒音、粉塵が生じる。粉塵などは外部に飛来落下する危険性があり、環境面、安全面の課題が多い。

屋上の上部を閉鎖して、解体する工法もあるが、閉鎖には新たな仮設屋根が必要となるため、経済的には不利である。

近年、新たな解体工法が2件技術開発され、実際の超高層ビルの解体に適用されている。

1件は、下から解体する工法で、「だるま落とし」のように、下階から順次、解体する方法だ。建物上部における作業が一切発生せず、資機材や作業員の落下がゼロであるとともに、外観だけでは解体していることすら分からない。作業が下階に集中しているため、騒音、粉塵の対策がしやすい“環境配慮型”の工法である。

もう1件は、既存の屋上フレームを利用して上部を閉鎖し、特殊なジャッキダウンシステムを仮設として設置することによって、上部から解体する工法である。上部を閉鎖しているため、騒音、粉塵は外部に出ず、上部から解体するために、安全面で安心感のある工法である。

上記の2件の新工法について紹介する。

3.下から解体する工法

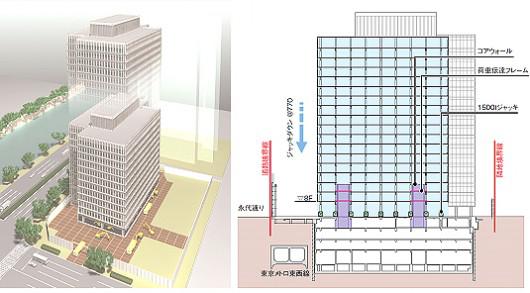

まず、「コアウォール」と呼ばれる箱状の鉄筋コンクリート造コアーを建物内部に構築して、地震時の耐震性能を確保する。図-3に示すように、1階柱部に能力1,500tかつ耐荷重2,250tの性能を有するジャッキを設置する。

(提供:鹿島建設(株))

2階レベルは解体する作業フロアで、1階のジャッキ直上の柱を切断し、切断した分だけ、ジャッキを上昇する。この作業を繰り返して、すべての柱を切断した後、一斉にジャッキダウンする。その後、2階フロアに降りた床を解体する。

この繰り返しによって、超高層ビルの外観をそのままにして、順次下層階から解体する工法で、鹿島建設(株)が開発し、「鹿島カットアンドダウン工法」と呼ばれている。

07年11月から08年9月に、鹿島建設旧本社ビル(高さ65.4mと75.3mの2棟)を同工法により世界で初めて解体した。

12年には都心中央部の大手町にある築34年の超高層事務所ビル「りそな・マルハビル」(高さ108m、24階建、鉄骨造)2)に適用され、約3カ月で地上23階の解体を終了している。解体時の騒音は約35dB(デシベル)低減、粉塵飛散を半減、CO2排出量も約18%削減し、周囲への環境負荷が低かったことを実証している。

4.閉鎖空間の中で上部から解体する工法

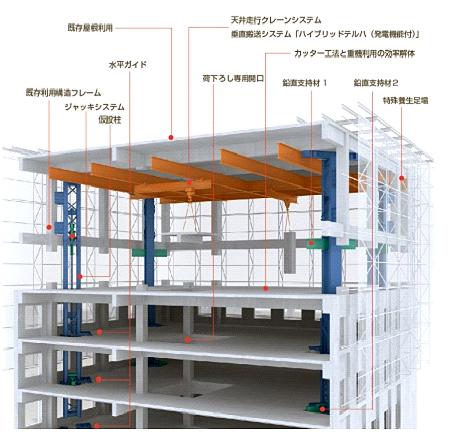

本工法は、閉鎖型による環境配慮、上層階からの安全な解体、エネルギーの転換の3つのコンセプトから開発された。図-4に示すように、解体手順は、まず、屋上部から外周養生足場などを設置し、既存ビルの屋上フレームの天井に水平搬送用の天井クレーンと垂直揚重用の“テルハクレーン”を取り付ける。閉鎖空間を支えるための仮設柱と油圧ジャッキを設置する。既存ビルの外周部の柱を計画的に切断撤去しながら、段階的に仮設柱に荷重を移動する。その後、内部の柱などを撤去し、1-2フロア解体が終了した後、その分のジャッキダウンを行う。この作業を繰り返して、解体していく工法である。また、解体した部材をテルハクレーンで下す間に、回生ブレーキを利用して発電するシステムを組み込み、エネルギーの節約にも貢献している。

(提供:大成建設(株))

本工法は大成建設(株)が開発し、「テコレップシステム」と呼ばれている。

旧「グランドプリンスホテル赤坂」(高さ138.9m、地上39階、塔屋1階、鉄骨造、築29年)の解体工事に適用された。これほどの高さのビルの解体工事は過去に実績がなく、しかも変則的な建物形状であるため、工事の安全性を確保する必要があった。また、建物の立地条件から、解体工事中の近隣環境への配慮も最重要課題だったため、本工法が採用された。

本工法の第1号の適用は東京駅近くの高さ105mのオフィスビル3)で、この工事(2011年2-12月)では1フロアずつ解体して終了した。適用第2号となる今回の解体工事(12年11月-13年7月)では、2フロア(6.4m)ずつ解体してジャッキダウンし、変則形状の超高層ビルでも確実、安全に解体できることを実証した。

5.あとがき

超高層ビルの解体工事の市場、および新たに開発された2工法について紹介した。

今後、わが国のみならず、海外でも超高層ビルの解体工事が増加すると予測されるので、わが国で開発された解体工法が適用され、海外にも貢献することを期待したい。

1) 『技術&トレンド 建物がいつのまにか消える』(日経ビジネス2013.1.7、pp68-70)

2) 「りそな・マルハビル解体工事」(鹿島建設ホームページ)

3) 『ズームアップ 大手町フィナンシャルセンター解体工事』(日経アーキテクチャ、pp62-69)

(おくむら ただひこ)

奥村 忠彦(おくむら ただひこ) 氏 プロフィール

1945年滋賀県生まれ。64年3月愛知県立旭丘高校卒業。70年3月東京大学工学部土木工学科卒業、72年3月東京大学工学部修士課程修了。同4月清水建設(株)入社し、土木技術部、技術研究所、海外本部ロサンゼルス駐在事務所、技術本部、エンジニアリング本部、土木本部環境営業部など経て、2005年5月定年退職。同6月財団法人エンジニアリング振興協会、11年4月一般財団法人エンジニアリング協会に移行し現職、地熱プロジェクト推進室室長兼任。工学博士。技術士(建設部門)。