1. 洋上風力エネルギーの開発

海洋再生可能エネルギーの開発は、ヨーロッパにおいて積極的に取り組まれてきた。2000年以前は地球温暖化問題および脱原子力エネルギーの観点から、2000年代に入ってからは顕著になった石油価格の高騰を背景として取り組みが加速され、世界的にも広がりを見せた。わが国ではエネルギー自給率向上の観点から、長らく原子力エネルギー開発が推進されてきたが、東日本大震災に起因する福島原子力発電所の事故により、再生可能エネルギー利用への期待が高まっている。中でも、発電コストが比較的低く、エネルギー賦存量も大きい風力発電には注目が集まっている。

わが国は人口に比べて国土面積が小さい上に、国土の約70%が山地であり、生産活動や居住などの土地利用が平地に集中している。このため、陸上の風力発電のかなりの部分が丘陵地に立地するなど、風況や設置面積などの点で大規模に風車を展開するのは容易ではない。

2. 豊富な資源量

洋上に目を向けると、わが国の海岸線は長く、排他的経済水域も世界第6位の面積を有している。洋上では、平均風速は比較的速く、乱れも小さいなど風況は良好である。地域社会と共存でき、経済性に優れた形で開発できれば、将来にわたってその恩恵は計り知れない。

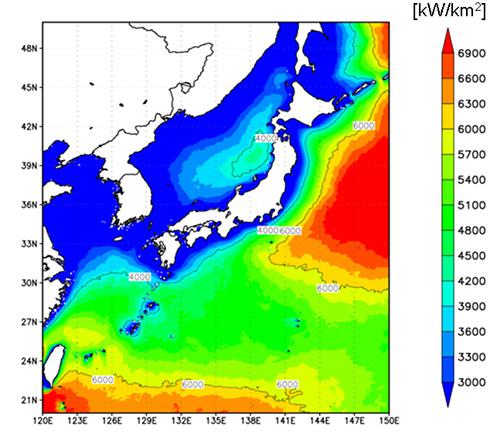

洋上風力エネルギーの資源量については、過去さまざまな方法で推定が行われている。図1に例を示すように、シミュレーションや衛星による観測などから、広域の年平均風速データを求め、一定の風速以上の海域について、離岸距離、水深、風車間の干渉などの条件に加えて、漁業や国立公園など社会的条件を加味して、設置できる風車の基数の算定、発電設備容量や年間発電電力量の推定が行われている。

例えば、NEDOにより実施された評価では、水深200m以浅、離岸距離30km以内の海域で、年平均風速7m/s以上の海域に5MW(メガワット)風車を2基/km2の密度で設置した場合の総発電設備容量は1,200GW(ギガワット)となっている。わが国の総発電設備容量240GWに比べてその大きさがわかる。また、著者らが、日本周辺海域の平均風速6m/s以上の海域において海域面積を水深ごとに算定した資源量推定によると、水深200m以浅の海域に風車設置密度を3.47MW/km2で配置した場合の発電設備容量は570GWとなっている。

3. 想定される産業規模

わが国における洋上風力エネルギー産業の規模を概算してみる。民主党政権時代にエネルギー・環境会議において再生可能エネルギーの導入目標として3,000億kWhという数字が打ち出された。この10%を洋上風力エネルギーで賄うとした場合、電力の売り上げ規模は概算で年間6,000億円となる。設備の観点からみると、設備利用率を40%とすると、5MW風車にして1,712基が必要となる。風車の稼働寿命を20年とすると毎年86基を新たに設置する必要があり、仮に設置も含めた風車の初期コストを40万円/kWとすると、年間2,150億円程度の投資が継続的に行われる産業となる。

4. 洋上風車の基本2形式である「着底式」と「浮体式」

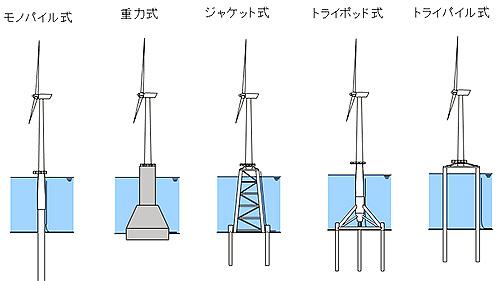

洋上風車は、風車を支持する支持構造の形式によって、「着底式」と「浮体式」に分類される。着底式は風車に作用する荷重を地盤に伝えて支持する形式であり、浮体式は浮力を利用して風車を支持する形式である。風車を設置する水深が増えるにしたがって、支持構造の全体コストに占める割合が大きくなってきている。このため、設置作業も含めて経済性の高い支持構造の開発は、プロジェクトの成否を左右するものとなっている。

着底式風車では、図2に示すように浅海域で用いられてきたモノパイル式、重力式に加えて、ジャケット式、トライポッド式、トライパイル式が開発されている。

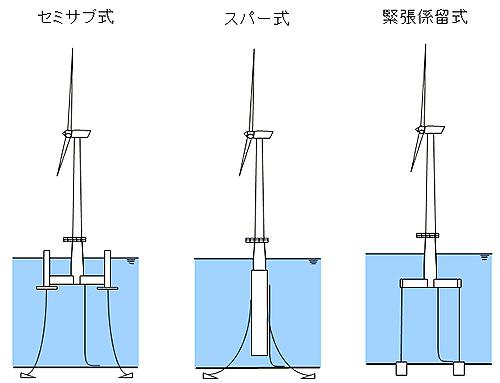

わが国周辺の海域は岸から離れるにしたがって急速深くなるため、わが国の地理的特性にあった洋上風車として2000年頃から浮体式風車の研究が開始されている。浮体式は、安定性を確保するための力学的メカニズムから、図3に示すように基本形式は3つに分類される。

浮体式風車を安定させるために浮力の作用点を上方に持ってゆくものが、セミサブ式に代表される高メタセンター型で、水面を貫通する浮体部分が平面的に広がった形式である。反対に重心を下げるのがスパー式で、鉛直方向に背の高い浮体形式である。緊張係留式は浮力によって浮き上がろうとする浮体式風車を係留索で海底の基礎につなぎとめ、拘束する形式である。大きな張力が係留索に発生するので「緊張係留」と呼ばれるもので、上下動揺、傾斜動揺が抑えられるという特徴を持っている。

5. 激しさを増す世界的な開発競争

1) ヨーロッパが先行した着底式

世界の風力発電の累積導入量は、過去十年間着実に伸びている。洋上風力発電については、着底式洋上風車が多数設置されている。世界全体の風車の総発電設備容量に占める洋上風車の割合はわずか1.5%であるが、そのほぼすべてがヨーロッパに設置されている。ヨーロッパは再生可能エネルギーの導入に積極的で、装置開発、実証実験の各段階において企業の開発を支援する組織を作るなど支援体制が充実している。2010年時点で948基、合計発電設備容量2,396 MWの着底式洋上風車が稼動している。特に英国は積極的で、2020年までに洋上風力発電の設備容量を40GWに引き上げるという大きな目標を掲げている。英国の計画では、最も岸から遠いところで約300kmにも達するが、それでも水深は40m程度であり、ヨーロッパは基本的に着底式に向いている。わが国においても、NEDOによる本格的着底式風車の実証実験が、銚子沖と北九州沖で進められている。

2) 浮体式風車は実証実験の競争が激化

浮体式洋上風車は開発競争の中にある。図4に実証実験の例を示す。実海域のおける実験に関してはBlue H社が2007年12月に南イタリアの、岸から11.5海里、水深108mの海域に、80kWの風車を搭載した緊張係留型浮体式風車を設置したのが世界初である。浮体は鋼製、係留はチェーン、アンカーはコンクリート製の重力式アンカーである。メガワットクラスの実証実験に関しては、本格的な浮体式風車である「Hywind」がノルウェーにおいて、Statoil社により進められている。形式は2.3MW風車を喫水100m、排水体積5,300m3のスパー型浮体の上に搭載したものである。Stavanger沖10kmの北海に設置され、適用水深は120-700mとされている。本実証実験は2007年に実施計画が発表され、2009年に開始している。1年目の稼動結果として、40%を超える設備利用率が報告されている。2011年は特に風の強い年であり、設備利用率は50%近い値を記録している。波高19m、風速40m/sの荒天も経験したが、風車の機能に特に問題はなく稼働しているとのことである。2011年11月には、Principal Power社が2.0MW風車を搭載したセミサブ型浮体式風車「WindFloat」をポルトガル沖に設置し、実証実験に入っている。

わが国では環境省が長崎県五島列島で、2.0MWスパー型風車の実証実験を2013年夏から開始する予定である。経済産業省は、福島県沖で合計出力16.0MWの“ウインドファーム”の実証実験を進めている。「世界初の浮体式洋上風車によるウインドファーム」として世界的に注目を集めている。

(上段左からBlueH、Hywind、WindFloat、下段左から環境省実証実験風車、経済産業省実証実験風車)

出典元:

BlueH、Hywind、WindFloat、環境省風車、経産省風車:「浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業について」・受託発表資料, 丸紅, 2012年3月.

3) 基礎研究・規格作りの競争

実証実験が注目を集めているが、舞台裏でも激しい競争が行われている。浮体式風車の研究については、コンセプト作りなど基礎的な検討の段階では日米欧は横並びであったが、実証実験の段階に進むにあたって、わが国は遅れを取った。

浮体式風車の設計においては、搭載する風車と支持構造である浮体が連成して示す“連成挙動”を正確に把握できることが重要である。“連成応答”の解析法の開発においては、米国、ヨーロッパが先行し、これを日本が追いかけている。東大、京大などで解析コードの開発が急速に進められている。

大型の浮体式風車を設計するためには、安全基準や設計ガイドラインの整備が必要で、各国において作成が進められている。わが国では2012年4月に国土交通省により「浮体式洋上風力発電設備技術基準」が施行され、日本海事協会が「浮体式洋上風力発電設備に関するガイドライン」を2012年7月に制定した。その後12月には「ドイツ船級協会(Germanischer Lloyd)」が洋上風車の規格の中に浮体式風車の記述を入れた。2013年1月には「アメリカ船級協会(American Bureau of Shipping)」が浮体式風車の設計ガイドラインを制定するなど、次々と制定されている。

これらの国内基準やガイドラインの整備を背景として、「IEC(国際電気標準会議)」において国際規格作りが開始されている。IECの国際規格作りの場では、浮体式風車の実現を目指して実証実験を計画・実施しつつある、日本、米国、ドイツ、ノルウェーが大きな発言力をもって意見を戦わせている。

6. 大規模利用にむけてのコストダウン

各国の浮体式風車の開発は実証実験の段階にある。浮体に搭載する風車も試作機だったり、設置工事に必要な機材も十分整備されていないなど、この段階で浮体式風車のコストを算定するとかなり割高である。事業化の段階に進むに当たっては、大規模展開による浮体式風車製造コストの低減に加えて、設置工事用機材の整備により、効率よく低コストで風車を設置できる体制を構築する必要がある。

しかしながら、洋上風力発電が大きく伸びる見通しがないと、設置工事機材への投資に踏み切れない。設置工事機材がないと設置に時間とコストがかかり、コストダウンが図れず大規模な展開に踏み切れないという「ニワトリと卵」の関係が存在する。この状況を打破するためには、国による導入目標の設定と買い取り価格制度などにより、初期のコストの高い段階を乗り越える必要がある。一方、洋上は陸上に比べて、安定して強い風が吹いているので、設備利用率が高く発電電力量が多いので、陸上に比べて設備コストが多少高くても発電単価は高くはならない。

(すずき ひでゆき)

鈴木 英之(すずき ひでゆき) 氏 プロフィール

1959年大阪府生まれ。78年都立青山高校卒業。82年東京大学工学部船舶海洋工学科卒業、87年東京大学大学院工学系研究科船舶工学専攻博士課程修了(工学博士)。87年東京大学工学部専任講師、88年から89年までカリフォルニア大学バークレー校客員研究員。91年東京大学工学部助教授、2003年東京大学大学院工学系研究科教授、08年から現職。メガフロートの開発に参画し、現在は海洋再生可能エネルギー、なかでも洋上風力エネルギー利用の実現に向けて、浮体式洋上風車の開発に取り組んでいる。