我が国の経済の持続的な発展には、サービス産業が大きな役割を果たさなければならない。それには、いくつかの理由がある。まず、サービス産業の経済規模に占める割合が、7割を超えるレベルになったということである。製造業は20世紀の経済を牽引してきたが、もはや経済活動の規模だけを見れば、主役の座はサービス産業に移っているだけでなく、その傾向はますます顕著である。雇用という視点からサービス産業を見ても、既に7割の人がサービス産業で働き、特に地方部ではそれがさらに大きい。近年の円高などの進行もあり、製造業の生産拠点が海外にシフトしている。高齢化により、新たな製品開発よりも、医療や介護といったサービスのニーズも拡大し、この傾向は長期的に続くものと考えられる。

注意しなければならないのは、製造業に比べサービス産業の競争力が高まったことで、この産業構造の転換が起こっているわけではない、ということである。製造業は、国際的な競争の中で商品生産を行っていることから、少しでも条件が良い地域に製造拠点を移さなければ、企業自身が淘汰されてしまう。

一方、サービス産業は、企業によるサービス生産と顧客による消費が同時に行われる。この独特の特徴から、サービスという生産物を製造業のように倉庫に在庫することができないだけでなく、集中的にまとめて生産して、必要なときに倉庫から持ち出すこともできない。このためサービス産業は「地産地消する」という基本的な特徴を産業内部に持ち、結果として、グローバルな競争環境に置かれることも少ない。つまり食品スーパーであれば、商圏が重なることがなければ競合することが基本的にないということである。

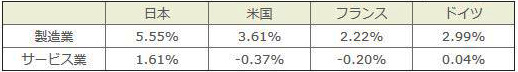

激しい市場競争に置かれていないことから、サービス産業は製造業に比べ生産性の伸び率が低いだけでなく、それは他の新興工業国でも同じ傾向が見られる。また企業の経営や現場の作業は経験や勘に頼ることが多く、そこに科学的・工学的アプローチの導入も遅れている。中小零細企業も多い。

「労働生産性の国際比較・2009年版」(公益財団法人日本生産性本部発表資料より抜粋)

生産性革新の必要性

ここにきて、我が国経済に現実的な影響が社会全体に出始めているのが「少子高齢化」である。人口減少による需要収縮は製品やサービスの供給過剰をもたらし、多くの現場で低価格競争を引き起こしている。しかし供給過剰による低価格競争は、消費者に、より安価で多くの選択肢をもたらす。このためサービス産業に求められているのは、実は、価格競争力だけでなく、同時に消費者に選択されるための品質競争力もある。

この状況は、サービス産業が市場収縮と低価格競争だけでなく、品質の向上に対応しなければ生き残ることができない、ということを意味している。つまり売上減とコスト増の両方に対応しなければならなくなり、結果として、これまではそれほど熱心に生産性向上に取り組まなくても生き残ることができたサービス産業が、それを無視できない状況になってしまったということである。

サービス産業が生産性の向上に取り組もうとしたとき、サービスに対する顧客満足と現場作業の効率性の「二律相反」という問題に直面する。顧客満足を向上させようとすれば手間をかけなければならず、一方で、作業効率を追求すれば顧客満足を犠牲しなければならないということである。

この二律相反の関係から、多くの経営者はサービス産業の生産性向上に取り組むことができないと考えてきた。さらに、顧客の要望や嗜好は多様であり、それに的確に対応しようとすれば現場で働くスタッフの経験や勘に頼らなければならず、機械化やIT化、標準化をもたらす科学的・工学的アプローチの導入にも、サービス産業はこれまで消極的であった。

現場事例に学ぶサービス生産性革新

このような問題意識から、筆者は「サービス産業の生産性革新がそもそも可能なのかどうか」、また「そこに科学的・工学的アプローチの導入ができるのかどうか」といった問題意識を持って、サービス現場の調査を行ってきた。事例分析を行うときは業種や業態にこだわらず、また文献調査に留まらず、経営者やスタッフをヒアリングし、さらに、現場で実際にサービスを受容することも行って、調査結果を評価するようにもしている。

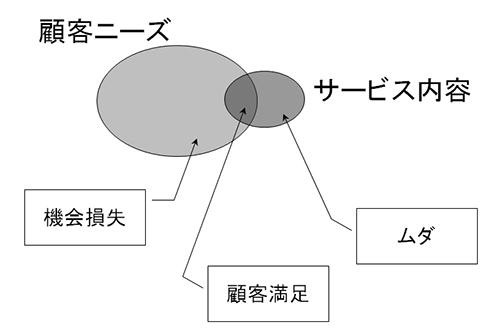

これまで100社以上の事例調査の結果、最終的に効率性の追求と顧客満足の向上を同時に実現することが可能であることを、明らかにした(※1)。つまり、顧客が求めていないサービスの現場作業を排除すれば効率性は向上し、そこで得られた資源を顧客に積極的に振り向ければ顧客満足は向上するだけでなく、企業にとっての機会損失も減らすことが可能となる(第1図)。

※1. 内藤耕著『「最強のサービス」の教科書』(講談社現代新書)、内藤耕著『サービス産業生産性向上入門:実例でよくわかる!』(日刊工業新聞社刊)などを参照

|

| 第1図:顧客満足の向上と現場作業の効率性の同時実現 |

これはサービスの内容と顧客の要望や嗜好を適合することで、実現できる。つまり顧客のニーズにサービス内容の改善と適応を繰り返すことで、高い顧客満足のサービスを提供できるだけでなく、顧客が求めていないムダな作業も排除できる。例えば小売業の例で考えると、顧客が求めるサービスを提供できれば、売上は増えるだけでなく、同時に在庫や欠品のリスクが低下し、最終的に小売業の生産性は向上していく。

サービス産業の科学的・工学的アプローチ

サービス産業の生産性革新を推進するための科学的・工学的アプローチを「サービス工学」と呼ぶ(※2)。ここでいうサービス工学の技術とは、顧客満足と作業効率を同時に実現する、サービス生産性革新を安定的に運用できる信頼性の高い技術のパッケージである。

※2. 内藤耕編著『サービス工学入門』(東京大学出版会)

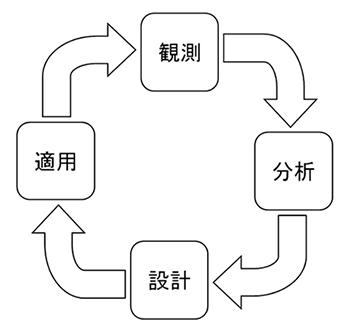

顧客の要望や嗜好は、社会の状況や顧客が置かれている環境によって、絶えず変動する。このことから、サービス産業は、顧客のニーズとサービスの内容を常に適合させ、改善し続けなければならない。生産性革新には、顧客の行動やサービスの内容を実際の現場で「観測」し、そこから得られた大規模なデータ(いわゆるビックデータ)を「分析」することで顧客ニーズの仮説を形成し、その仮説を基礎にあるべき顧客の行動モデルを「設計」し、それを再び現場に「適用」し続けなければならない。

この観測→分析→設計→適用→観測→分析・・・・を顧客がいる実際のサービス現場で繰り返すことで、客観的な根拠に基づいて、サービス産業は生産性革新に取り組むことができる。この一連の取り組みを現場で支える要素技術と生産性革新の具体的な方法論の組み合わせが「サービス工学」である。

経済産業省は2007年から、サービス産業の生産性向上の科学的・工学的アプローチの開発と普及を目指している。そのために、さまざまな現場の事例調査を行い、サービス現場の観測、分析、設計、適用を繰り返す方法論を「最適設計ループ」と命名した。また、この最適設計ループを実際のサービス現場で導入するための要素技術をリストアップし、学界や産業界の有識者でワーキングループを組織して議論を深め、その結果を、サービス工学分野の技術ロードマップとして策定した(第2図)。

|

| 第2図:サービス生産性革新の科学的・工学的手法「最適設計ループ」 |

(ないとう こう)

内藤 耕(ないとう こう)氏 プロフィール

大学院修士課程修了後、金属鉱業事業団(現在のJOGMEC)、世界銀行グループ(ワシントンDC)を経て、2001年から産業技術総合研究所へ(08年から現職)。工学博士。主な著書に『サービス工学入門』(東京大学出版会)、『「最強のサービス」の教科書』(講談社現代新書)、『サービス産業生産性向上入門』(日刊工業新聞社刊)、『「売れない時代」の新・集客戦略』(東洋経済新報社)、『お客様を呼び戻せ!東日本大震災サービス復興の証言』(日経BP)など。