|  |

| 天野文雄 氏 | 中条薫 氏 |

日本で急伸するスマートフォン

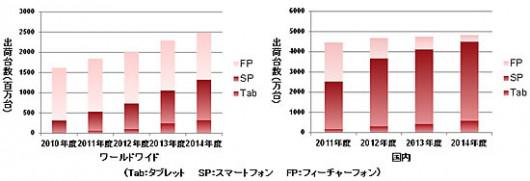

2011年は日本でも、高機能携帯電話(フィーチャーフォン)からスマートフォンへの急激なシフトが起きた年でした。スマートフォンへのシフトは世界的な現象ですが、日本でのスマートフォン割合の増加は世界でも類を見ないペースとなっています。(図1)

2011年は日本でも、高機能携帯電話(フィーチャーフォン)からスマートフォンへの急激なシフトが起きた年でした。スマートフォンへのシフトは世界的な現象ですが、日本でのスマートフォン割合の増加は世界でも類を見ないペースとなっています。(図1)

|

| 図1. 携帯端末市場予測 (出展:調査会社のデータを基に当社にて予測) |

スマートフォン・シフトの要因

海外での携帯電話は、もともとは「通話+SMS(ショートメッセージサービス)」の利用が主流でした。ノキアなどからスマートフォンは発売されていましたが、携帯電話側からの「通信の高度化」としての流れでした。米国を中心に「BlackBerry」がはやっていましたが、外出先でのメール利用を中心としたビジネスユース主体のものであり、同じように「通信の高度化」からの流れであったと言えます。

これに対して、2007年6月に米国で「iPhone」が発売されました。(1)「インターネット」を使いやすくするという情報通信サービス側からの動きであったこと、(2)アプリケーションのダウンロードによるカスタマイズが可能で、パソコンとの融合を意識していたこと、(3)タッチパネルによるユーザインタフェースの革新がユーザーに驚きを与えたこと、という3つの要素が相まって、スマートフォンへのシフトが加速されました。「iPod」と「iTunes」の連携で配信ビジネスの仕組みが確立されていたことも、成功の要因であったと考えられます。

一方、日本では1999年2月に開始された「iモード」サービス、2001年1月からの「iアプリ」サービスなど、Webとの連携サービスは海外よりも先行していました。カメラ機能の搭載、音楽ダウンロードサービス、「おさいふ携帯」などでも同様のことが言えます。このようにサービスの多様化では海外に先行していましたが、その流れは携帯電話の延長としての「通信の高度化」という方向からの流れでした。これに対して2008年7月に日本でも初めてiPhoneが発売されました。

「日本ではスマートフォンははやらない」との予想もありましたが、iモードやiアプリのユーザーがパソコンとの親和性のあるブラウザやアプリのダウンロードサービスの魅力に目覚めたこと、就職活動でアポイントメントをとるための必須アイテムとなったこと、などから海外以上にスマートフォン・シフトが進むこととなりました。

携帯電話とパソコンの融合によるメリットは、次のように整理できます。

1.「どこでも使える」携帯電話の特徴を生かして、これまでは主にパソコンで使われていたインターネットサービスを気軽に使えるようになったこと。

・Twitter、SNSなどのコミュニケーションサービス

・Web検索、Webアプリケーションなどのブラウザ連携サービス

・モバイルバンキング、などのリアル連携サービス

2.アプリのダウンロードにより、カスタマイズ化できるようになったこと

アプリストアから自分の気に入ったアプリケーションをダウンロードして使用することにより、携帯端末を自分の好みにあったものにできる。

3.位置情報と連携したサービスが可能となったこと

・地図情報とGPS、地磁気センサー、ジャイロセンサーとの組み合わせにより、ユーザーの位置と方向を通知するサービス

・個人の行動特性を記憶蓄積し、その人の行動パターンに応じたサービスを提供

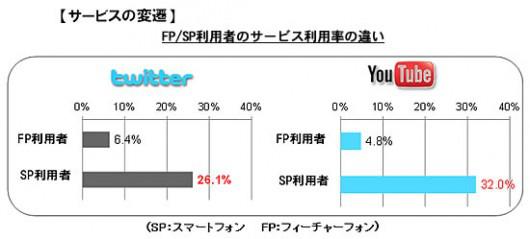

図2は「twitter」と「YouTube」について、フィーチャーフォンとスマートフォンでの利用率の違いを調査した一例ですが、スマートフォンでの利用率が圧倒的に高く、これらのサービスを使うにはスマートフォンが適していることを示す結果となっています。

|

| 図2. FP/SP利用者のサービス利用率の違い |

日本のスマートフォンの“強み”

従来の日本の携帯電話は「ガラパゴスケータイ(ガラケー)」と呼ばれ、日本国内の独自市場を形成するとともに、その特質から海外メーカーが参入しにくい市場となっていました。しかし、オープンなスマートフォンの世界では、アップルやサムスンなどの参入により、国内における海外メーカーのシェアは既に50% を超えています。

このような中で、国内メーカーが強みとして持っている技術について考えてみます。1つは防水・防塵技術です。2000年にカシオがアウトドアでの使用を想定したIPX7相当の防水機能と耐衝撃性を特徴とする携帯電話を発売しました。その後、一般の携帯電話にも防水・防塵機能が搭載されています。常に持ち歩くスマートフォンにおいて、防水(IPX5/7/8)、防塵(IP5X)(IEC 60529)に対応することにより、日常生活、趣味やレジャーなどでの利用シーンを拡大し、安心・安全を提供しています。日本の技術が先行している領域といえます。

|

| 図3. 利用シーンを拡大する防水・防塵技術 |

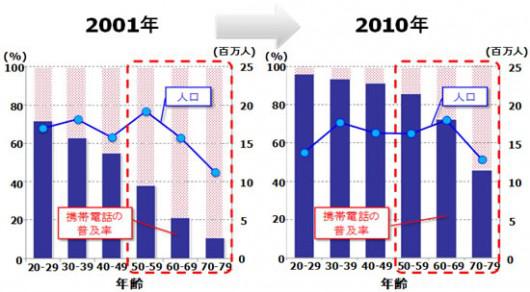

2つ目に、日本では中高齢者向けの携帯電話が販売されているということがあります。例としてNTT Docomoの「らくらくホン」は2000年、まだ中高齢者の携帯電話普及率が低かった時代に、「ニーズは必ずあるはずだ」との考えのもとに開発がスタートし、2011年7月には累計2000万台を超えるヒット商品になっています。 図4に2001年と2010年の年代別の普及率の変化を示します。2010年時点では中高齢者にも携帯電話が普及していることが分かります。

|

| 図4. 携帯電話の年齢別普及率 (出展:総務省、2001,2010データを基に作成) |

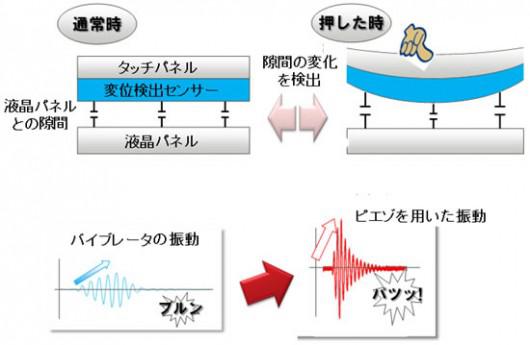

スマートフォンでも、「機能をできるだけ簡単に使いたい」という要望は国内に限らず海外でも大きいはずであり、高齢化社会先進国である日本の強みを生かせる領域であると考えています。図5は、2012年8月に発売された「らくらくスマートフォン」に使われているタッチパネルの技術です。タッチパネルでスマートフォンを操作していると、つい間違ったボタンを押してしまいがちではないでしょうか? 「らくらくスマートフォン」では高齢者にも使いやすいタッチパネルを実現するために、タッチパネルでボタン操作の感覚を表現することを特徴としています。タッチパネルを押したときに生じる、液晶パネルとの隙間のわずかな変化を測定して押下を検出するセンシング技術や、パネルの表面を瞬時に振動させて、押した指にクリック感を伝える技術が適用されています。

|

| 図5. 高齢者にも使いやすいタッチパネルの技術 |

この他に、ユーザー層の違いに対応して豊富なデザインやラインアップを提供できることも“日本の強み”と言えます。

生活、業務が変わる「マルチデバイス」の時代へ

2010年は「海外におけるスマートフォン元年」、2011年は「国内におけるスマートフォン元年」であったと言えます。2011年は、各社からさまざまなタブレットも発売され、さながら「タブレット元年」とも言える状況となりました。スマートフォン/タブレットともに、ロケーション、プレゼンス、ソーシャル情報と融合され、モバイルならではの利便性を高める方向に活用が進んでいくとみられています。

また、今後は、個人利用に加えて業務利用が急速に浸透していくと予想されます。業務での利用に関しては、メールやスケジュール機能だけではなく、業務アプリケーションを動かして業務システムの一部として使うことや、動画によるプレゼンテーションなどが積極的に取り入れられていくものと思われます。今後5年間で、企業における電子メール・ユーザーの少なくとも半数が、デスクトップ・クライアントではなく、ブラウザやタブレット上のモバイル・クライアントを利用するようになる、という予測もあります。

スマートフォンやタブレット向けのマーケットの増加やクラウドの活用が進むにつれて、これまでの携帯電話とPCの時代から、場所、時間、状況や用途によってPC、スマートフォン、タブレットを使い分ける「マルチデバイス」の時代に入ると予想されています。コンテンツはクラウド上に保存される、あるいは、クラウド上にバックアップが取られ、クラウド上のコンテンツはどの端末からも利用できるようになります。NFCやWi-Fi Directといった近距離通信の普及により、端末間でのコンテンツのシームレスな連携も加速されると予想されます。(図6)

|

| 図6. クラウド連携とマルチスクリーン化の加速 |

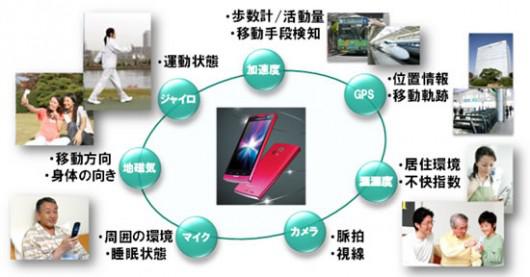

人々が常に持ち歩くモバイル端末であるスマートフォンには、加速度センサー、地磁気センサー、GPSなど多くのセンサーが搭載されており、スマートフォンは人や環境をセンシングする非常に有用なツールになりつつあります。移動しながら“人に紐づく情報”を収集できるようになったことで、スマートフォンでセンシングする情報には高い価値が生まれ、新しい技術への可能性が広がっています。スマートフォンで街中を移動しながら、温湿度の情報や人や車の情報をリアルタイムにクラウドに集め分析することで、より細かな天気予報や渋滞情報などに活用したり、都市計画に反映したりすることが可能になっていくと予想されています。

また、スマートフォン内の加速度センサーを使った歩数計の機能や健康機器との連携などで、スマートフォンを用いて毎日の健康情報が手軽に収集できるようになりつつあります。病院の電子カルテと日常の健康情報を連携させた「パーソナル・ヘルス・レコード(Personal Health Records)」の構築に向けても、スマートフォンやタブレットが重要な位置づけになると予想されています。

|

| 図7. スマートフォンを活用したセンシングの可能性 |

スマートフォン、タブレットなどのモバイルデバイスとクラウドが人々のパーソナルな生活、企業における業務のあり方の両面で大きな影響を与えていくことは間違いなさそうです。

(あまの ふみお)

天野 文雄(あまの ふみお) 氏のプロフィール:

1977年東京工業大学電気工学科修士課程了、同年富士通研究所入社。2002年から富士通(株)モバイルフォン事業本部にて、携帯電話のマルチメディア信号処理、DSPアーキテクチャなどの研究開発に従事。「らくらくホン」の「はっきりボイス」「ゆっくりボイス」など、音声を聞きやすくするための技術立ち上げを主導。2009年6月から現職。電子情報通信学会会員。

(ちゅうじょう かおる)

中条 薫(ちゅうじょう かおる)氏のプロフィール:

富士通入社後、通信関連の信号処理技術開発に従事。2000年から2003年まで富士通米国研究所でネットワークの研究に従事。2003年からモバイルフォン事業本部で、「らくらくホン」をはじめとする携帯電話およびスマートフォンの音声、カメラ、センシング機能などの開発に従事。2010年12月から現職。IEEE会員。