|  |

| 川本雅之 氏 | 森井 達弥 氏 |

日本における低炭素社会実現に向けての取り組みは、安定な系統電力と不規則な自然電力をどのように融合させていくかが大きな課題である。昨年3月11日に起きた東日本大震災と福島第一原発の事故以降、その関心は電力不足への対応にシフトしているが、自然電力を得るための自然エネルギーの有効活用が大きな課題であることに変わりはない。

再生可能エネルギーである太陽光や風力などの自然エネルギーは、輸送のし易さから電力に置換されることが一般的である。これらの自然エネルギー由来の電力を利用し、EV(Electric Vehicle)やPHV(Plug in Hybrid Vehicle)などの近未来型の電動車両を動かすことによって化石燃料の消費を抑え、環境に優しい社会を創り出していくことが低酸素社会では求められる。

ただし、自然エネルギーは発生時期や発生量を制御することが難しく、自然エネルギーの発生時間や場所によってはEV充電などによるエネルギー需要が整合しないことも多い。この問題を解決し、地域で発生する自然エネルギーを地域内で消費するシステムが構築できれば、供給・配電網への影響を最少化し、災害などにも強い自立分散化型のエネルギー・マネージメント・システムを構築することも可能となる。

しかし現在は、一般家庭での余剰太陽光電力を定額で買い取る制度はあるものの、それらの原資は消費者が購入する電気代に広く転嫁されており、あるべき自然エネルギーの融通形態とは程遠い。また、一般家庭向けの電力自由化が認められていないため、家庭で発生する太陽光電力やそれをためた家庭蓄電池の電力を地域内で融通し合うような分散電力の地域融通の仕組みをつくることもできないでいる。

豊田市における低炭素実証実験の狙いと活動

生活者の視点とものづくり産業の立場から、愛知県や豊田市、大学、企業が一体となり、地域内太陽光電力の相互融通を含む地域エネルギー・マネージメント実証事業を進めている。経済産業省の「次世代エネルギー・社会システム実証事業」(2010-14年度) の一環として取り組むもので、現行の電力関連規制などによる制約部分については、ポイントインセンティブなどによる擬似的な仕組みによって成立させている。

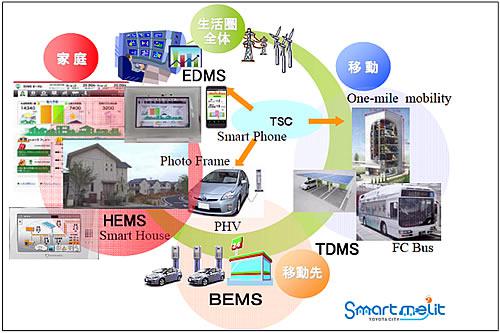

その具体的プロジェクトが「豊田市低炭素社会システム実証実験」で、図1に示すように、家庭内におけるエネルギーの地産地消や低炭素交通システム、商業・公共施設のエネルギー最適化などを含め、地域全体のエネルギー利用の最適化を目指すものである。本稿では特に地域エネルギー・マネージメント、すなわち地域内で自然エネルギーを相互融通して地産地消するシステム「EDMS(Energy Data Management System)、エネルギー・データ・マネージメント・システム」について話題を絞り、触れてみたい。

|

| 図1. 豊田市低炭素社会システム実証推進協議会 カテゴリー |

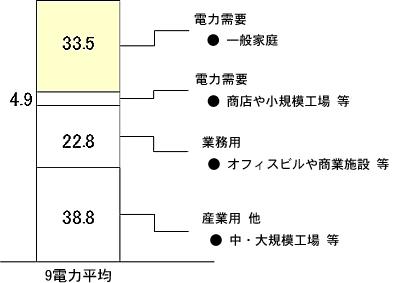

一般家庭の電力消費量は、全体のほぼ1/3を占めている(図2)。これら一般生活者が占める電力セクターは地理的に広く分散しているうえに、事業体のように経済合理性に基づく生産計画や稼働時間の変更によって電力需要をシフトさせることは極めて難しい。そのため、こうした一般家庭セクターにおいて、いかに自然エネルギーの相互融通を成り立たせ、近い将来に予想される超分散型発電形態の普及や電動車両などの自然エネルギー商品の消費拡大に備えていくかが、本実証実験の狙いと言える。

|

| 図2. セクター別電力消費シェア(%) |

| (データ引用:電力各社公表数値) |

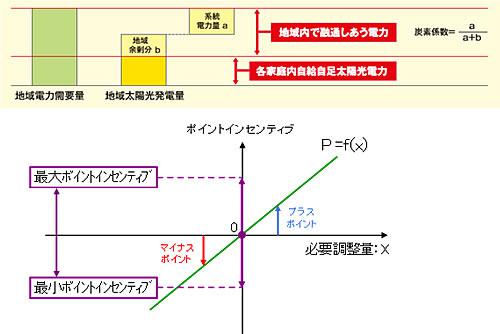

地域内太陽光電力の相互融通の仕組み

豊田市の「実証実験」では、地域内に供給される電力の炭素係数に比例して、擬似的な電力価格を設定している。図3のように、地域内で発生する太陽光電力と地域全体の電力需要量を比較し、不足分を系統電力でまかなう。このとき、地域に供出される太陽光電力量をb、系統電力量をaとすると、a/a+b は地域内電力網の炭素係数に比例した値となる。この指標をもとに地域内の炭素係数の基準値を設定し、ある時間帯の指標が基準値を「下回る」(炭素係数が低い)ときにはプラスのポイント単価を、「上回る」(炭素係数が高い)ときにはマイナスのポイント単価を設定する。このプラスとマイナスに振れるポイント単価と時間帯ごとの電力使用量を積算したものが、擬似電力価格に相当する「ポイントインセンティブ」となる。

|

| 図3. 電力ポイントインセンティブのしくみ |

| (出典:豊田市実証 EDMS) |

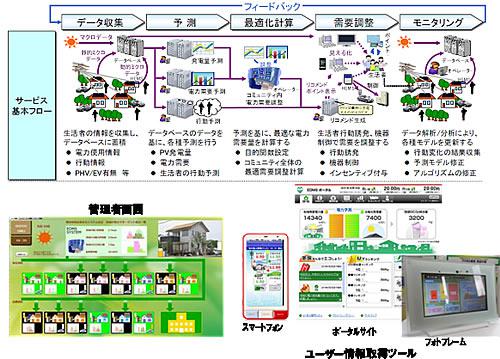

電力需給予測

時間帯ごとのポイント単価は、直前に知らされても行動に反映させることは難しいため、前日の正午に翌日24時間分の30分ごとのポイント単価を提示する。これを実現するためには、翌日の地域内での太陽光発電電力量と電力需要量を予測することが必要になる。この予測を自動的に行うには、図4に示すように、天候や気温などのマクロ的な情報と、地域の生活者のエネルギー利用動態を統計的に把握するミクロ情報の分析がさらに必要になり、それらをもとにモデルベース制御則と確率統計処理を組合せた手法を用いることになる。こうしたデータを利用して、生活者の行動を低炭素なものに結びつける行動形態を抽出し、ポイント付与やリコメンド情報によって行動を喚起する。その後、生活者の実際のエネルギー利用形態を学習し、モデルに修正を加えながら次の予測制御にフィードバックしていく。図5の管理者画面(Administrator Display)は、地域内生活者の情報をもとに翌日の電力需給とポイント付与をシミュレーションし、表示している様子を示している。

|

| 図4. EDMS System |

| (出典:DI・TOYOTA作成資料) |

|

| 図5. コミュニティ単位 |

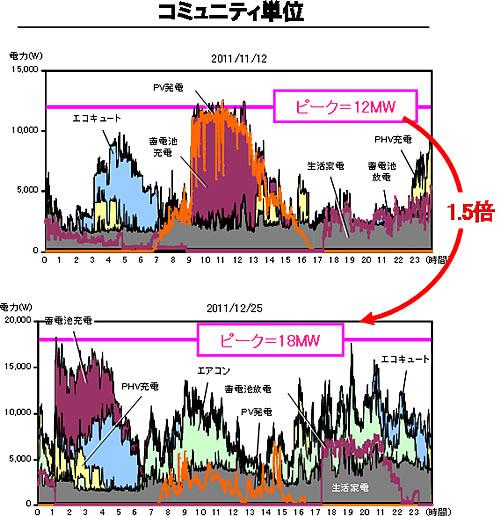

電力ピークシフト

「実証実験」では従来からの低炭素化の課題に加え、最近の電力供給不足や発電エネルギーコストの増大を受けて、電力利用のピークシフト及び節電にも有効な機能の追加を行っている。日本においては、発電電力に課題があるものの、基幹から端末に至る電力配電綱は極めて強固であり、電力ピークシフトの主目的は広域における電力総需要の時間分散にある。一方海外では、先進国においても末端の配電綱が脆弱であることが多く、今後の自然エネルギー活用による電力の地産地消やEV、PHVなどの電動車両の普及を実現するためには、狭域における電力利用集中の回避、すなわちピーク電力利用の時間的分散と空間的分散を図る必要が出てくる。「実証実験」においても、図5に示すように、ピーク制御の有無による違いを確認している。

実証から見えたこと

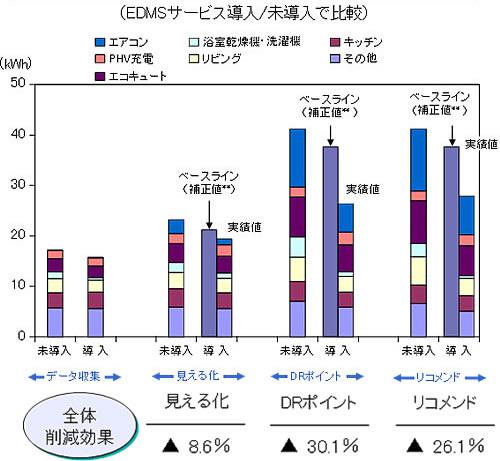

豊田市の「実証実験」では25戸ほどの入居規模で実証を行いながら、最終的には67戸にまで拡張する。初期段階は「HEMS(Home Energy Management System)、ホーム・エネルギー・マネジメント・システム」におけるデータ収集と、EDMS(エネルギー・データ・マネージメント・システム)での「見える化」・DR(デマンド・レスポンス)ポイント・リコメンドに分けての実証を行う。

* DRポイント:地域のエネルギー状況(30分ごとの価格など)を提示し、電力の消費抑制のための行動を促す

実際には、何もしない家と「見える化」・DRポイント・リコメンドまでを行う家とを比較し、中間季(春、秋)から冬季にかけた期間での傾向を見た。初期のデータ収集からはじまり、EDMSは「見える化」、DRポイント、リコメンドというように段階を踏んだサービスを展開した。EDMS導入の家では、入居初期からの季節変化の中で段階的にサービスを導入した場合には、電力消費の増加幅がHEMSと比べて少なかった(図6)。傾向としては「見える化」期間で約9%、DRポイント期間で30%、リコメンド期間で26%の電力消費の削減効果(HEMSから予測したベースラインと実績値の差)がみられた。ただし、これについてはN数が極めて少なく、継続的に見て行く必要があるので、参考レベルに留め置いていただきたい。

|

| 図6. EDMSサービスによる電力消費削減効果 |

| (出典:EDMS収集データ(TTDC, DI分析)) |

コミュニティ住人の意識と変化

「見える化」やDRポイントについては、初期段階では目新しさもあって積極的に参加する傾向があったが、生活者の低炭素生活のモチベーションを維持していくことが難しく、それをいかに維持するかが課題となる。そのためには、生活者側に提供する情報の陳腐化をなくすことのほか、供給側が何もしなくてもコミュニティ内の生活者が能動的にまわせるような主体性の育成も重要なポイントの1つと言える。

コミュニティにおける生活者同士の横のつながりを深めるためには、供給側の定期的なイベントの開催やエコに関する啓蒙活動が重要な役割を果たす。サービス導入時の説明会などを定期的に持つことは、つながりのきっかけの場を提供すると共に、さらに、子どものうちから低炭素生活の「すり込み」を行うことも地道だが効果的である。豊田市での「実証実験」では、生活者の行動喚起やモチベーションを維持するためのきっかけとして、地域情報誌と連携した生活者向け企画なども展開していきたいと考えている。

(かわもと まさゆき)

川本 雅之(かわもと まさゆき) 氏のプロフィール:

1957年、三重県四日市市生まれ。76年、愛知県立瑞稜高校卒業。1980年、静岡大学 工学部電子工学科卒業。82年、東京工業大学理工学研究科情報工学専攻修了、トヨタ自動車工業(株)入社。2001年、トヨタテクニカルセンターUSAに赴任、05年、第1電子技術部第1電子開発室室長。08年6月から現職。

(もりい たつや)

森井 達弥(もりい たつや)氏のプロフィール:

1969年、名古屋市生まれ。89年、南山高校卒業。92年、名古屋芸術大学美術学部空間デザイン科卒業。92年、トヨタ自動車(株)入社。住宅技術部商品開発室(現トヨタホーム技術部)にてユニット工法住宅の設備設計、内装、設備関連のデザイン、製品企画に従事。車両技術を応用した住宅向け要素技術開発。2010年10月から現職。