耐震から制震・免震へ

地震被害から建物を守る方法には、地震で壊れないように建物を頑丈に造る「耐震構造」と、建物側で地震の応答をコントロールする「制震・免震構造」がある。耐震構造の研究開発は100年以上の歴史があり、今ではかなり一般的だ。一方の制震・免震構造は、当研究所の創設者の小堀鐸二氏(1920~2007年、京都大学名誉教授、建築構造学、元鹿島副社長)が1950年代に提唱し、80年代から実用化に向けて盛んに、研究開発がなされ、近年では実際に適用されるようになった。本稿では、まず耐震・制震・免震各構造の原理を示し、その開発適用状況を概観する。次に、最新の制震・免震技術を紹介する。

日本は制震・免震の先進国

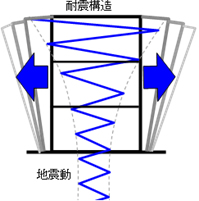

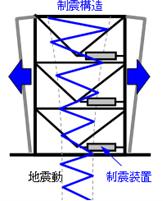

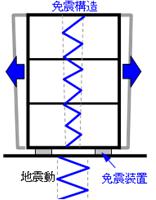

図1に耐震・制震・免震構造の原理の概念図を示す。「耐震」は建物に生じる地震力にひたすら耐える構造であるのに対し、「制震」構造は建物に生じた地震力のエネルギーを制震装置が吸収し、建物に加わる地震エネルギーを減らすことで応答低減を図るものである。装置の数を増やすほど応答は低減できるが、効果には頭打ちがあり、装置コストと効果のバランスから、2~3割程度の応答低減を目指して用いられることが多い。

図1. 耐震・制震・免震構造の概念図

制震の分類

日本では1980年代の初期に、各ゼネコンやメーカー、各研究機関によりオリジナリティを競って制震装置の開発が行われた。制震構造は、制御方式によって「アクティブ」(電気などの外部エネルギーを与えて駆動)、「パッシブ」(装置を建物内に設置するのみで、外部ネルギーが不要)、「セミアクティブ」(基本はパッシブで、加えて、わずかな外部エネルギーで駆動)、「ハイブリッド」(パッシブとアクティブの組合せ)に分類される。

さらに地震エネルギーを吸収する機構的な面から「弾塑性ダンパ(*)」(鋼製、鉛)、「粘性ダンパ」(オイル含む)、「粘弾性ダンパ」、「摩擦ダンパ」などに分類される。それぞれの分類において多種多様な装置がこれまでに開発され、実建物に設置されてきた。

*ダンパ(damper、緩衝器、ダンパーとも)

普及する制震・免震

免震構造においては、装置自体の開発はメーカー主体で行われ、建物を支えてかつ長周期化する積層ゴム(薄いゴムと鋼板を互層に貼り合わせたもの)や滑り、転がりなど各種の支承(注:上部構造と下部構造の間に設置する部材)とそれとペアで用いられる「ダンパ」(オイル、鉛、鋼製など)の基本構成部品のほとんどが2000年以前に開発され、実用に供された。

アメリカなどの諸外国での制震構造の研究は、建設会社に研究機関がないために、大学を中心に行われてきた。理論面での研究は進んだものの、それを実用化して実際に建物に設置するまでには至らず、メーカーが販売している一般的なオイル系の制震装置を、主に外国の物件に適用するにとどまっている。その意味では、制震装置の独自開発や建物への適用は、日本が圧倒的に進んでいると言える。

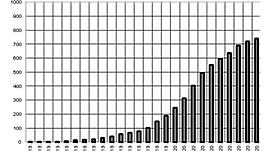

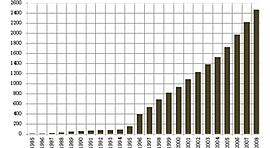

図2、3に、年度ごとの制震・免震構造の建設棟数の推移を示す。制震・免震構造は、1995年の阪神・淡路大震災を契機に一気に広がりを見せ、現在では鉄骨造超高層オフィスビルでは制震装置が標準装備となり、免震構造も集合住宅や病院、庁舎、戸建て住宅などを中心に適用件数が爆発的に増加している。

制震建物は現在までに約800棟を超え、1995年当時は主に事務所用途の鉄骨造超高層ビルの約1~2割が制震構造であったのに対し、2008年には約7~8割が制震構造であり、現在では、ほぼ何らかの制震装置が標準装備されているといえる。

一方、免震構造は現在全国で約2,500棟を大きく上回っており、そのうち集合住宅が45%、病院が12%となっている。これ以外に戸建て免震住宅が3,500棟以上あり、各住宅メーカーが独自に一般認定を取得して、通常の住宅と同様に確認申請のみで建設が可能なため、この10年間でその数が急激に増加している。

「長周期地震動」対策にも有効な制震構造

上記の制震装置に加え、近年問題となっている超高層ビルの長周期地震動対策に有効で、かつ従来にない新たな特長をもつ制震装置を以下に示す。

「弁開閉型オイルダンパ」は、オイルダンパに開閉弁を組み込み、その開閉によって吸収エネルギーを理論上最大限に高めた制震装置である。ピストン移動に伴う油圧変化で弁の開閉が可能なため、完全パッシブ型でありながら、従来のオイルダンパの2倍の効果が得られるようになった。

「インテリジェント・オイルダンパ」は、既存の超高層建物の長周期地震動対策を意図して、オイルダンパの力と変形の関係に工夫を凝らし、大変形時の減衰力を低減させることによって、大地震時のダンパ周辺柱の付加軸力を低減できる特徴がある。すでに50階建てクラスの既存超高層ビルの制震改修に適用されている。

「回転慣性質量ダンパ」は、従来の弾塑性ダンパが変形差、粘性ダンパが速度差に対応して抵抗力を発生させたのに対し、加速度差に対応して慣性力を発揮させるもので、回転体であるフライホイールの慣性力を利用して見かけ大きな質量・慣性力を生み出し、減衰力を高めることができる。

免震構造も超高層化へ

東日本大震災で免震構造の応答低減効果が顕著であったことから、本来は中低層建物に限定されていた免震構造が、超高層集合住宅を免震化する、いわゆる超高層免震建物への期待が高まりつつある。

ただし、免震装置の心臓部である積層ゴムは引張力に弱く、超高層化した時に引張力によってゴムに破断が生じる懸念がある。それを避けるために、積層ゴムを直接基礎に固定せず、ゴムの周辺に翼状に鋼板を設けてその鋼板の先端を基礎に固定する構法が開発された。これにより、超高層化により生じる引張力に対して、鋼板部分のみが変形して積層ゴムには過大な引張力が生じなくなり、積層ゴムの健全性が確保される。

他の超高層免震への対応策として、耐震部材として有効な連層耐震壁間を制震装置でつなぎ、さらに建物全体を免震化することによって応答低減を図った建物がある。これは、それまでに開発された耐震要素や制震・免震装置を巧みに組み合わせて、建物の超高層化と耐震安全性の確保を図った好例である。

また、超高層免震建物に対しては、長周期地震のみならず風に対する安全性確保が重要な課題となるため、台風時を想定した積層ゴムの動的加力実験を実施し、通常の積層ゴムの復元力モデルには考慮されていないクリープ変形的な応答増大を設計上考慮することも行われている。

さらに発展する制震・免震構造

制震・免震構造は1980年代後半から本格的な開発・適用が始まったが、基本的な装置開発は2000年以前に終了し、多くの建物に適用されてきている。2000年以降には、新たな装置の提案もさることながら、それらを用いた構造計画的な提案も多く、制震・免震分野の開発・適用はもはや成熟期に入ってきた感がある。また、以前に開発されたものの中でも実用性に乏しいものや、奇をてらった装置などは淘汰され、コスト面や性能面、維持管理面で優れたデバイスのみが残って、今も盛んに用いられている。 今後も新たな装置開発は継続されるであろうが、その一方において、適切な装置の組み合わせや制震・免震の良さを最大限に引き出せる構造計画、制震・免震構法の開発がよりいっそう進むものと期待される。

(こしか のりひで)

小鹿 紀英(こしか のりひで)氏のプロフィール:

1955年大阪府生まれ。73年大阪府立天王寺高校卒業。79年京都大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了。同年鹿島建設入社。1986年から小堀鐸二京大名誉教授の下、制震・免震構造などの開発・適用に従事。2010年4月から現職。工学博士。