研究者としてキャリアをスタートさせた後、緑内障治療薬などの開発・製品化を果たし、起業家として大きな成功を収めた久能祐子さん。米フォーブス誌が選ぶ「アメリカで自力で成功を収めた女性50人」に日本人として初めて選出されるなど、際立つ功績は枚挙にいとまがない。インタビュー後編では、研究力低下が叫ばれる日本のアカデミアへ向けた先駆者からのメッセージを紹介する。

一つの価値観に囚われず、多様な出会いを大事に

―キャリア初期のご自身について教えていただけますか。

私が入学した当時の京都大学は、一芸に秀でることが全て。極端に言えば数学は100点で国語は10点といった具合に。得意分野で新しい発見や発明を目指す、言うなれば何もない0の状態から1を生み出そうとする人たちばかりでした。その点、私は飛び抜けて何かが得意というよりも、満遍なくできる総合力タイプでした。これが当時は非常にコンプレックスで。京都大学でどう生きて行こうかと悩むくらいでした。

そんなとき、指導教授が「男性ばかりの世界にいるよりも」と、ドイツのミュンヘン工科大学へ1年間留学する機会をくれました。そこで研究員として働きながらさまざまな人に出会い、科学には色々な貢献の仕方があるのだと思えたのです。

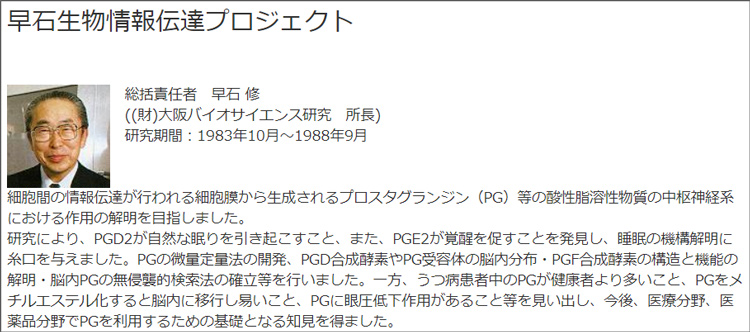

帰国後、のちに何十年もキャリアをともにする上野隆司さん(現京都大学医学研究科認知症制御講座特任教授)と出会います。上野さんは0から1の発見がとにかく得意な天才型。彼の研究成果を「大発見では」と感じた私は、それを1から10、10から100へとスケール(拡大)させるための仮説形成と、その実証に上野さんとともに取り組みました。この技術を事業化させるために共同創業したのがアールテック・ウエノです。

上野さんとは、アールテック・ウエノで緑内障治療薬の「レスキュラ点眼液」を、渡米して共同創業したスキャンポ・ファーマシューティカルズでも慢性特発性便秘症・過敏性腸症候群の治療薬「アミティーザ」を、それぞれ商品化させることができました。

―0から1が得意ではなかったとのことですが、個性が生きたのはどのような部分だったと思いますか。

医薬品開発は、最終目標に向かって10ぐらいのタスクを同時進行しなければなりません。発見や発明をもとに新規医薬品としての可能性を見通し、世に出すまでの道筋を考えるには総合力が必要でした。このとき、かつてコンプレックスだった特徴を生かせることに初めて気が付いたのです。

当時を振り返って大切だったと思うのは、一つの価値観に囚われないこと。私の場合、京都大学では異端の存在でしたが、人と違って良かったなと今は思います。もし、学風が違う大学で学んでいたら私はマジョリティ側だったかもしれないし、ドイツへ行くチャンスも訪れなかったかもしれません。今は多様な出会いの空間と時間を得ることが、とても大事なことだと思っています。

重要さを忘れられがちな「目的のない研究」

―研究者にはさまざまなタイプがいます。日本における各タイプの現状をどう捉えていますか。

研究には「目的のある研究」と「目的のない研究」の2タイプがあると思っています。前者は製品化やサービス化が決まった「開発」に近いもの。このタイプの研究者は「何が最終的なゴールなのか」をきっちりと決めることが大事です。加えて、ゴールまでに要する時間を設定し、チームにビジョンをシェアすることも必要です。

目的のある研究は、今の日本の研究者も比較的上手くできると思います。マイルストーンを設定し、とにかく仮説検証のために実験をしてみる。結果が出なければ、潔くやめて別の仮説を考える。仮説が正しければ結果が出ますので、ひたすら目的に向かって走れば良いと思います。

―目的のない研究のタイプについてはいかがでしょう。

こちらはオリジナリティが全て。役に立つかわからなくても、世界で誰も知らなかった事柄を明らかにする研究です。これは人文・社会科学でも同じ。他者と違っていることこそが大事で、難易度が高いが故に誰にでもできるものではありません。だからこそものすごく重要な研究なのですが、そのことを日本の人たちは忘れがちだと感じます。

目的のない研究をする人には、さらに2つのタイプがあります。一つは、新規性を追求する「基礎研究者」。もう一つは「専門研究者」で、他の人にはよくわからない分野を、専門性をもって深く研究している人ですね。

この2つは全く違うタイプのものですが、いずれも社会が持つべき研究です。研究者自身も、自分がどの部分に取り組んでいるかを自覚することが必要でしょう。

研究マネジメント人材の少なさが課題

―目的のない研究は、日本でなぜ重要視されないのでしょう。

目的のある研究は成功したときのアウトカム(成果)から重要度を判断しやすいので、それを見据えた投資などの形でお金を得ることができます。

しかし目的のない研究は、何の役に立つのかがすぐにはわかりません。アウトカムへの期待から投資を得ることが難しいので、研究者は誰かに生活を支えてもらう必要があります。ところが日本では重要性が十分に共有されていないため、支援が行き届いていないのが現状でしょう。

私は、目的のある研究者がデザイナーだとすれば、目的のない研究者はアーティストのような存在だと思っているんです。衣食住へ直接的に役立つとは言えないアートを、社会がなぜ大切にするのか。おそらく、生活を豊かにしてくれる貴重な存在だと、みんなが無意識にわかっているからだと思うのです。

ですから基礎研究者も、他の人ができないことを成し遂げてくれる存在として、社会で大切にされるべきなのです。

もちろん、研究者側も支えてもらっていることを自覚しなければいけません。研究の面白さや価値を伝える相手は、大学の同僚や国の資金配分機関だけではなく、社会で支えてくれる皆さんです。そういった相互関係が築かれることを目指してほしいと思います。

―研究を支える環境について思うことはありますか。

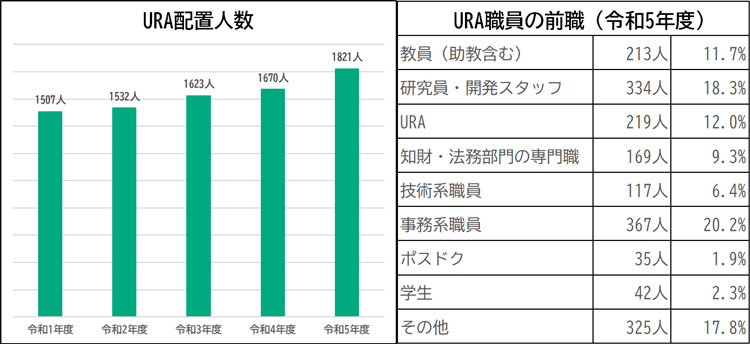

1つ気になっているのが、研究のマネジメントやアドミニストレーション(運営管理)を担う人材の少なさです。本来これらはプロフェッショナルな職種で、研究の価値や可能性を高いレベルで理解していなければなりません。しかしながら日本では、研究現場と分断された事務職が担うことも多く、一定の専門性のもと研究者の傍らでマネジメントができている人は少ないのが現状です。奉仕することで結果的に目標へと導く「サーバントリーダーシップ」の考え方を持った専門人材によって、研究を支える環境が整備されることが急務でしょう。

確率論である投資には仮説形成が重要

―日本の投資環境についてはいかがでしょう。

日本の投資家は「リスクを取りに行っている」マインドが足りないように感じます。上手くいかなかったときに「投資先が悪い」と言い訳をしがちですが、出資を決めたからには立場は投資先と同じ。当事者意識をもっと持つべきですね。一方的に早期上場を迫ることなどは最悪です。

以上のことは投資する側はもちろんですが、投資される側も、そして社会の風潮も、それが当たり前のようにまかり通ってしまっているという意味では、全体的にマインドセットが成熟していないと言えるかもしれません。

―投資をする側と受ける側が良い関係を築き、イノベーションを起こすにはどのような考え方が必要でしょうか。

投資は確率論です。お互いに「これは実験だ」と認識できるかが重要ですね。

確率を上げられるかどうかは、関わる人の頭の使い方や考えの深さに依拠します。無闇にトライアルを重ねれば良いわけではありません。必要になるのは「仮説形成」。投資にはリスクが必ず伴いますが、仮説が正しければ比較的小さなお金で大きな成果が上がります。良い成果が出れば研究や開発は自ずと前に進みますし、上手くいかなかったとしてもやり直せば良いのです。

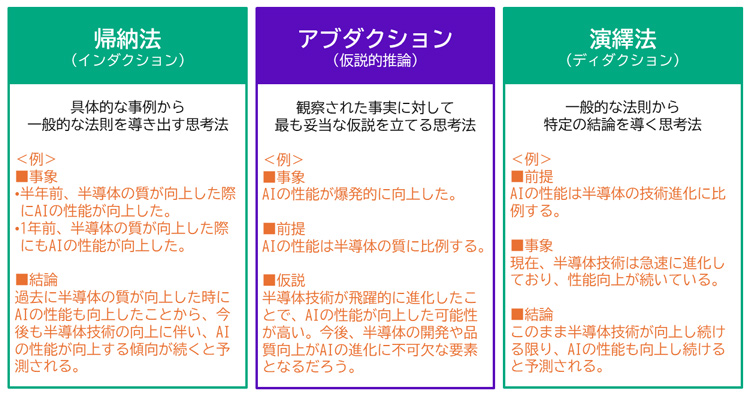

では確率論である投資の世界で、どのようにイノベーションの種を選べば良いのか。私は、帰納法でも演繹法でもない、結果から遡って原因を推測する思考法「アブダクション(仮説的推論)」モデルを使うべきだと考えます。

例えば帰納法だと、過去の実績や他者の結果から結論を導き出そうとしますので、これはもうイノベーションとは呼べないですよね。既に誰かがやっていることですから。誰もやっていないこと、あるいは先行研究があってもその価値に多くの人が気付いていないものが、イノベーションを生むには最高ですね。

アブダクションモデルで有望な技術等を見出した後は、リスクがあるので小さな規模からやってみること。そして数多く、偏らずに展開することも大切です。その中で良い結果が得られたら、そこに集中する。この実験的プロセスの根底には、常に仮説形成があるのです。

まずは「ビッグビジョン、スモールステップ」で

―総じて日本は、研究と社会の関係が未成熟なのだと感じました。関係を深めるために、まずは研究者側へのメッセージをお願いします。

自分で考えて、決めて、実行して、結果を見る。この4段階を繰り返すのが自由な研究の基本ですし、大局的に見れば社会においても大事なクリエイティビティとなるのです。海外から見ていると、日本の人たちは考えるところまではよくできていますが、決める・実行するところで若干踏みとどまっているように思いますし、結果を見ることはもっとできていないと感じます。失敗は辛いことですが、逃げずに結果を見なければいけません。この4段階を繰り返しながら研究することで、研究者は自分が社会の一員であることを実感できるのです。

ハードルは上げすぎない方が良いですし、他人からどう見られるかとか、成功しなかったらどうなるかとかを考えすぎないことです。目の前にある「自分にできる小さな挑戦」を繰り返す。大きな目標があるとしても、まずは小さなステップで。「ビッグビジョン、スモールステップ」でいきましょう。

一番簡単なのは自分が変わること。アフターファイブにできることから始めるだけでも良いのです。

―一般の方も含めた社会の皆さんにもお願いします。

頑張る人に対して、日本は励ましが少ない気がします。米国の良いところは何でも「すごい」と称える気質。上手くいかなくても「グッドトライ」と励ませば良いのです。運良く成功できた人は、他者の無念さやフラストレーションを想像して、手を差し伸べることも必要でしょう。

また、「アカデミアは社会に貢献すべきだ」といった意見もありますが、私は逆の考えを皆さんに持ってほしいと思っています。目的のない研究は、いつか思わぬ形で社会の役に立つかもしれません。皆さんには「役に立つか今はわからない研究」に取り組む研究者への敬意を持っていただき、アカデミアを持つことができている社会は、豊かな社会であることの証だと思ってほしいですね。