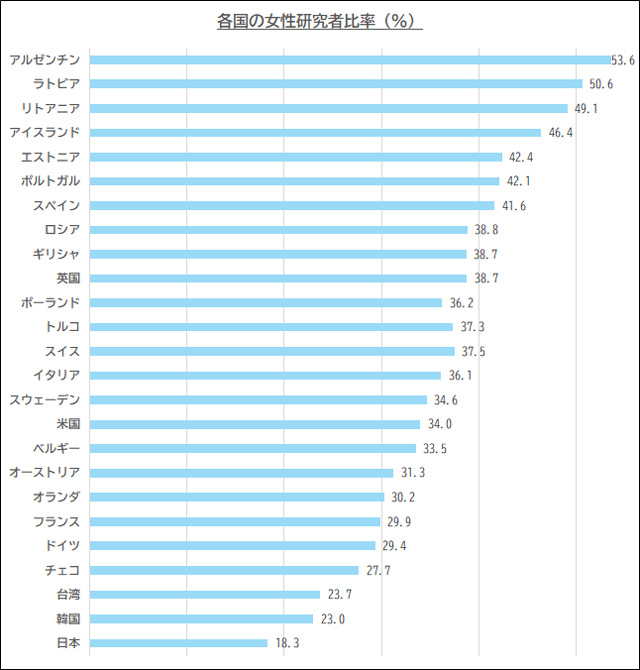

日本の研究力低下が叫ばれる中、気になる数字がある。18.3%―日本の研究者全体に占める女性比率だ。38の先進国が加盟する経済協力開発機構(OECD)で最下位に甘んじている。3月8日は国連が「国際女性デー」を制定してから50年の節目。世界的起業家の久能祐子さんへ日本の研究力再興に向けた方策を伺うインタビューの前編では、女性研究者・起業家の活躍促進を図るための提言をお届けする。

社会のニーズを女性個人の問題にしない

―日本の女性研究者の置かれている状況や課題をどのように見ていますか。

優秀な人やポジションの数は増えてきましたよね。ただ、変化はゆっくりとしたものです。特に教授職や部長職といった、意思決定を担うリーダーシップポジションがなかなか増えません。リーダーの多様性がないために女性研究者の活躍がなかなか進まないことは、大きな課題だと思っています。

また、メンタリング(指導)や資金調達の場面で、支援する人材の多くを男性が担っています。これでは女性の活躍促進につながりません。同じような境遇にある人が知り合ったり、メンタリングしたりする機会が少ないことも課題の1つでしょう。

さらに日本独自の課題としては、社会の問題を個人に押し付けている印象を持っています。女性の才能を生かしたい、多様性が欲しいというのは社会のニーズ。それなのに「女性自身が活躍や出世を希望していない」などと、上手くいかない言い訳に女性個人の問題を持ち出すのは卑怯なことです。

―海外でも共通している課題はありますか。

はっきりしているのはジェンダー格差の問題。アカデミアは閉鎖的な環境だと思われがちなこともあって地位や権限の優位性が発揮されやすく、ハラスメントなどにつながります。そして出産・育児などのライフイベントと、研究者の時間の使い方がまるで異なることをどう解決するか。女性研究者自身が他者との違いを受け止め、「それはそれで良い」と思えるかどうかも大事なポイントです。

女子大の工学部新設が好事例

―親などが理系進路へ難色を示し、その結果女性が理系を前向きに捉えられないという話もよく耳にします。

私はSTEM(科学・技術・工学・数学)へのアクセスを、全国民へ平等に与えられた基本的人権の1つだと思っています。女性が科学を好きかどうかといった、間違った議論に持ち込んではいけません。ただ、これを人権問題として教えるのはかなり難しいのも事実です。権利を行使しないと将来的にポストで不利になったり、賃金格差につながったり、具体的なデメリットを示す必要があるでしょう。

では高等教育を受けた女性が、なぜ理学部や工学部を避けるのか。学問として嫌いだからではなく、男性が圧倒的に多い環境の問題が大きいと思います。実際、2022年に新設された奈良女子大学の工学部は、志願者が多く集まっているといいますから。環境が整えば理系を志す女性が増え、いずれ賃金格差なども解消に向かっていくと期待しています。

―環境を変えるためには誰が、どのように取り組む必要があるでしょう。

1つは科学技術振興機構(JST)などの研究資金配分機関が変わらないといけないでしょうね。国費の配分を行う中で、女性研究者の力を国民や世の中のためにどう生かすかを真剣に考えてほしい。米国国立科学財団(NSF)やホライズン・ヨーロッパなど海外の研究資金配分機関では、女性研究者に研究費が回るようなプログラムが少しずつ整備されていますが、日本はまだ足りていません。

国レベルの大きな動きだけではなく、トライアル的な取り組みも大事ですね。先程触れた奈良女子大学や、同じく工学系の学部(共創工学部)を2024年に新設したお茶の水女子大学などは好事例といえるでしょう。規模の比較的小さな大学や、スタートアップ企業などにはどんどん頑張ってもらいたいです。

多様性は社会をセキュアにする

―そもそも多様性はなぜ大切なのだとお考えですか。

マジョリティだけの集団では、一見上手くいっているように見えても必ず盲点や死角が生まれます。それに気が付かないまま大きな判断を誤れば、破滅につながりますよね。盲点や死角に気付き、議論の質を高めるために多様性が必要なのです。多様性は社会全体をセキュア(安全)にするための、安全保障の基本と言っても良いかもしれません。

形から入っても良いのです。例えば私は、イベントへの登壇依頼を受けたときに、登壇者の3割以上を女性にすることを求めています。専門家で固めるよりも、非専門家であっても女性や海外の人が加わった方が、議論は必ず効果的なものになります。

―女性研究者が活躍することにより、どのような価値が生まれるでしょうか。

人口の約半分を占める女性が研究者として活躍できていないということは、極端に言うと社会が持つ能力の半分を失っているようなものです。それを引き出せれば、発明やイノベーションが2倍に増えるかもしれません。

また、研究者という職業は、自己実現性の非常に高い仕事です。その機会をたくさんの人に持って欲しい。それが当たり前になることで、社会はより多様になるのです。

―ただ、久能さんがお住まいの米国では、トランプ新政権が多様性を否定する動きを見せています。

恥ずかしいことだと思いますし、反対です。でも、惑わされないことが大事。実際に米国民はそれほど揺らいでいません。米国の政治・外交は、大統領やホワイトハウスだけで独断的に進められるわけではなく、連邦議会や2年毎の選挙など多くのチェック&バランスポイントが設けられています。国民主権の伝統を250年守ってきた米国が大きな試練に向かっているのは認めますが、私たちを含めて国民一人一人の覚悟が問われていると思っています。

そもそも米国では、近年DEI(多様性、公正性、包括性)がやや極端に推進されてきました。今回の動きは行き過ぎた振り子の揺り戻しでもあって、米国社会はまだまだ十分に多様です。その点、日本は振り子が振り切るところまで至っていません。日米を同じ文脈やレベルで捉えるべきではないでしょう。

恩送りで女子学生の夢を支援

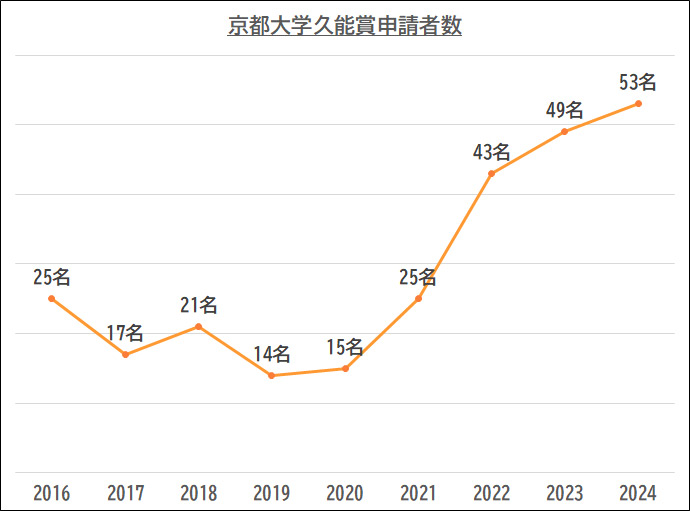

―久能さんは後進支援にも精力的です。女子学生を支援する「京都大学久能賞」は創設からもうすぐ10年ですね。

この賞は昨年95歳で他界した母(悠子さん)が創設したものです。母は科学者になりたかったそうなのですが、当時の環境では叶えるのがとても難しかった。戦時中は人間魚雷「回天」の操作レバーを作る仕事などに従事していたそうです。そんな苦労をしたこともあり、姉や私をとにかく自由に学ばせてくれました。

そんな母は、15年ほど前から私が住む米国へ遊びに来るようになり、「ギビング・フォワード(恩送り)」の文化に影響を受けるようになりました。受けた恩を返すのではなく、次の世代に送る考え方です。「小さいことでもやってみれば良いんだね」と母が出せる最大限の金額を元手に、姉と私の母校である京都大学に女性研究者を応援するプログラムを作りたいと相談しました。大学側も快く応じてくださり、2016年に始まったのが京都大学久能賞です。

この賞の特徴は、これまでの実績でなく、これからの「夢」で選考をしていること。そのためエッセイだけで応募できる形にしています。選考する側の皆さんは大変だと思いますが、申請者が増えているのは喜ばしいことです。

過去に受賞した皆さんは志と芯の強さが本当に素晴らしい方ばかり。決して大きな金額ではありませんが、母の思いが未来ある女子学生の夢を実現する手助けになっていることがとても嬉しいです。

―米国では支援ファンド「ウィーキャピタル(WE Capital)」を立ち上げて女性起業家を支援されています。

スタートアップ業界にも男女格差がありました。ウィーキャピタルをつくった2016年当時、シリコンバレーにおける女性への投資はわずか2%程度です。それはなぜなのか。私の仮説は、選ぶ側の投資家に多様性がないというものでした。

そこで立ち上げたのが、女性投資家による、女性起業家のための支援ファンド「ウィーキャピタル」です。選ぶ側の全権を女性だけで持てば、才能ある女性のスタートアップがたくさん伸びるという仮説に基づく、小さな実験でした。はじめは100億円程度のスモールステップから始めましたが、今は300億円規模の3号ファンドまで伸びています。出資先も25社中3社が見事にユニコーン(企業価値10億ドル以上の未上場企業)になってくれました。ユニコーンが出る割合でいうと、有名で大規模なベンチャーキャピタルにも負けていません。

―投資先に求めていたことなどはあるのでしょうか。

ウィーキャピタルは社会的意義の高い事業でしっかりと収益を上げてもらうことがコンセプト。投資先が社会的インパクトのある事業を展開し、プラスして経済的なインパクトもしっかりと示してくれて本当に良かったと思っています。

自分のことを認められるように

―未来を担う女性研究者へのメッセージをお願いします。

少しでも早く研究代表者(PI)を目指してください。PIとして自分で考え、自分で決める立場を、できれば30代前半までに経験して欲しい。難しい場合は海外に出るとか、環境を変えてみても良いと思います。人生は長いし、世界は広い。一つの価値観にとらわれず、誰にどう評価されたいかをもう一度よく考えてみましょう。

でもこれは、本当は自分自身との対話でもあるのです。自分のことを「よくやっている」と認められるようになることが、実は最も大事だと忘れないでほしい。

―女性研究者の活躍を支える社会に向けてはいかがでしょう。

多様性はイノベーションへの最も近道です。この当たり前のことを、社会の皆さんと共有できる世の中になってほしいですね。

関連リンク

- 久能祐子ホームページ

- 京都大学久能賞

- WE Capital

- 内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書 令和4年度版『研究者に占める女性の割合(国際比較)』」

- 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)科学技術指標2024「各国・地域の女性研究者」