踊るサイエンスエンターテイナーとして活躍している五十嵐美樹さん(東京都市大学教育開発機構准教授)。サイエンスショーのステージだけでなく、近年はテレビやラジオなどのメディア出演のほか、大学教員や科学技術振興機構(JST)のイベント「サイエンスアゴラ」推進委員に就くなど活躍の場を広げている。五十嵐さんの活動の原動力は何か。原体験や現在の取り組み、将来の方向性について伺った。

日常で自分の感情が動く瞬間を見つけて「科学する毎日」

―今の活動につながる幼少期の原体験や科学に目覚めたきっかけをお聞かせください。

幼少期はずっとダンス、特にヒップホップダンスをしていました。学童保育にダンスの先生が来ていたのがきっかけです。ステージに立って、母に褒めてもらえることがすごくうれしくて。その経験があるから、今までずっと続けて来られた部分はあると思いますね。

当時から企画も衣装も音も全てセルフプロデュース。「音楽室で〇時から発表会やります」と勝手に宣伝したりして、小さい頃から本当に度胸がありました。でも、今もステージに上る前は緊張しますよ。しなくなったら終わりだと思っています。

科学に目覚めたのは、中学校の授業がきっかけです。理科の先生が、三角柱のガラスのプリズムに白色光を入れて虹を作る実験をされたときのこと。現象自体は「なんか難しそうだなー」と眺める程度でした。ところが、その現象を原理で説明してもらったときに、難しそうで接点のなかった科学と自分の身近な世界が急につながって、すごく感激しました。自分の感性は科学的な理論もそうですが、自分や社会、日常とのつながりとかにときめいたのですね。

そこから「毎日が科学」みたいな感じになっていきました。例えば、自転車に荷物を山積みにして、どういう動きをしたら落とさずに走れるか。等速直線運動をずっと続けて「よし、落ちない」とか、「ここでブレーキしたら一瞬で落ちるぞ」みたいなことを、通学時にひたすら試します。日常の中で、自分の感情が動く瞬間を見つけて科学していくといった生活になっていきました。

―「サイエンスエンターテイナー」というジャンルを確立した経緯は。

大学4年生になってキャリアを考えたときに、科学者になるかダンサーになるかの2択しか知りませんでした。でも、私は科学もダンスも同じくらい好きなのに、どちらかを諦めて選ぶしかないってずっと悩んでいて。ハローワークで「科学・ダンス」と調べても出てこないわけです。

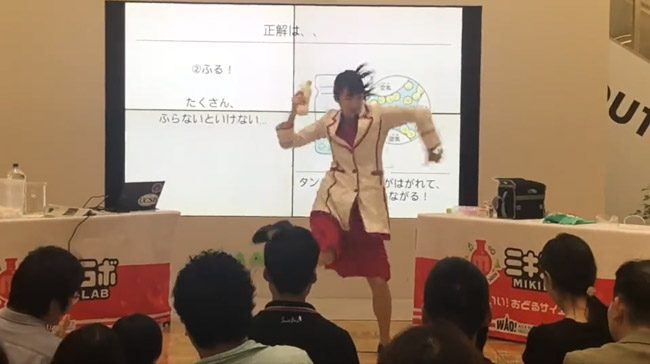

そんなときに「ミス理系コンテスト」という、科学を伝えて表現するコンテストの存在を知りました。ステージ上で理科の問題を解いて、解説して、最後に特技を披露するという、科学を通じて自分を表現できる場があって。私は当然、ヒップホップダンスをしたのですが、ステージに立ったときに自分の居場所だと思えました。私の大好きな科学とダンスをしたら、みんなも喜んでいるみたいな感じで。自分が感動を覚えてきた「科学と社会」との接点で、人に喜んでもらえたという一番の原体験になりました。

アニメなどの組み合わせ突破口に日本の存在感高める

―これまでの活動が評価され、『Falling Walls Science Breakthrough of the Year 2022(※)』サイエンスエンゲージメント部門で世界の20人にも選出されました。

※毎年ドイツのベルリンで開催される国際的な科学イベント。各分野の最先端の研究成果や技術革新を表彰している。

日本で科学教育を受けられたことに、すごく感謝しました。授賞式で、いろいろな国の人と会話する中で、「えっ、そんなにサイエンスショーやっているの」とか、そもそも「サイエンスショーって何」って言われました。テレビでも科学番組がたくさんあることに驚かれて。毎週末のように科学イベントが展開される国で理科教育を受けてきたことは、普通のことではないのかもしれないとその時認識しました。

世界中の科学コミュニケーターのトップみたいな人が集まる場でしたが、自分のやっていることも評価してもらえました。最初は日本人で初めてだよといわれて、「行っていいのかな」みたいな感じもあったんです。でも行ってみたら、やってきたことをちゃんとお互いに認め合えた。だから卑下することなく、このまま自信をもって続けていこうと思うことができました。

一方で、日本の存在感を世界で高められるような勝負をしていくには、突き抜けた強みを作っていく必要があると感じました。すでに世界で受け入れられている漫画やアニメなどの文化との組み合わせが突破口になると考えて、ストーリーの制作も行っています。

―科学とダンスを組み合わせた手法が評価されたことに加え、STEM(科学・技術・工学・数学)分野に進む女性の割合が経済協力開発機構(OECD)加盟国でワースト1位である日本において、その課題に取り組んでいることも選出理由でした。普段からどのような問題意識を持って取り組んでいるのでしょうか。

理工系でずっと学んできた私は、男女比9対1の環境が普通だと思っていたので、日本がそんな状況にあることも最初は知らなくて。でも振り返ると、確かに科学に触れる機会はそう多くはなかった。だから私のターゲットは常に「かつての自分」。科学で感情が動いたときの経験を追体験してもらいたいと思っています。かつての自分のように、科学に関心のない子どもでもふと足を止めたくなるように、楽しそうに実験をすることはショーをやる上でも大事にしていますね。

―「かつての自分」へ届けるために工夫されていることはありますか。

最初は科学と縁のありそうな場所を主な会場にしていたのですが、それだけでは科学に興味のある子しか集まらなかったんです。これでは「かつての自分」に届かないと思って、開催場所をさらに多様にしてみることにしました。お祭りで射的をしに来た子、親子で商業施設へ買い物に来た子とかを「実験しようよ」と誘ってみるとか。でも、ただ実験をしているだけだと素通りされてしまいます。そこでダンスが役に立ちました。大音量で音楽を流して踊ってみると、「なになに」と集まって最後まで見てくれるようになりました。だから必要に迫られて躍っている部分もあるのかもしれません。

大分で地域に根差した「一村一品」サイエンスショー

―社会における科学への期待値を高めるために、どう取り組まれていますか。

サイエンスショーでは地方を回ることが多いのですが、現地ではものづくりをしている企業が活発に活動されています。私が知らなかった伝統的な技術とか、それでいて革新的な技術とか、「日本ならではの科学技術」に地方へ行けば行くほど直に触れる機会があって。地方のショーでは、地域の技術と子どもたちが出会う場所を作ることが活性化にもつながると意識しています。

今、大分県のサイエンスフェスで、『大分”一村一品(※)”サイエンスショー』というものをやろうとしています。うっかり「大分のいろんな土地の物を使って実験します」と言ってしまい、今その準備で本当にやばい状況です。カボスを取り寄せて、これでどんな実験をしようかなとか。家が大分のもので埋めつくされそうになるぐらい。でも、地元の人も喜んでくれますし、子どもたちも地域の科学に対する期待みたいなのを持てるようになるのではないかと信じてやっています。

※各地域が独自の特産品や技術を活用して地域経済を活性化させることを目指す取り組み。地域の特色を活かした産業振興のモデルとして全国に広がっている。

―大変そうだと思っても、力強く実現していく感じがうかがえます。

私はまず「こういうのがやりたい」という発想が出てくるので、「やります」と宣言してしまってから、いろんな人と一緒に現実化している感じです。現地で実験を急に変えることもあります。その土地の方々とやり取りすることで思い浮かぶこともありますので。地元の人たちしか知らないローカルルールみたいなものが貴重な素材になります。インスピレーションで動くので自分も周りも大変ですけど、やっぱり楽しいじゃないですか。自分も飽きないし、地域の人も楽しんでくれているのではないかなと思っています。

サイエンスアゴラに足を運ぶきっかけ作りに

―近年は大学で教鞭を執るなど、少しずつ立場が変わりつつある印象です。その1つとして26~27日に都内で開催する「サイエンスアゴラ2024」推進委員にも就任されました。

私自身、学生時代はサイエンスアゴラが「目指す場」でした。出展者として参加すると、どこもかしこも面白いからブース運営どころじゃなくなる。もちろん来場する側としても楽しい。そんな印象でした。

今回、委員として全体を俯瞰する立場になって感じたのが、領域がすごく広いこと。もともとは理系寄りのイメージを持っていましたが、実は人文・社会科学や文理融合を掲げたブースもある。さらに科学を文化として捉えるようなブースもたくさんある。そこをもっと皆さんに知っていただきたいなと思いましたし、多様な媒体で発信を行っています。

―サイエンスエンターテイナーとして、どのように貢献できそうだと考えていますか。

やっぱり、足を運んでもらうきっかけを作るところですね。私のサイエンスショーで、 感情を動かす部分を担えればと思っています。メディアでの発信も含めて、今までサイエンスアゴラを知らなかった人たちにも届くよう、エンターテインメントが役に立ったらうれしいですね。

ブースのキュレーションも担当したのですが、展示同士の関連が見えるような配置をしました。興味のあるブースを見たあとに、周りを見渡せば幅が広がるような場にしたくて。こだわってキュレーションしたので、楽しんでもらいたいですね。

教育と作品で、科学戦士の輪を広げたい!

―今後取り組んでいきたいことや方向性について教えてください。

1つは「次世代の育成に貢献する」こと。私一人で与えられる影響力には限界があるので。大学教員として、私の活動に関心を持ってくれる学生たちを育てていきたいです。子供たちに関わる仕事がしたいとざっくり考えていた子が、科学実験教室をやってみることにしましたと言ってくれたこともあって。そうやって学生たちが伝える側になっていってくれれば、どんどん母数が広がっていくと思えるようになりました。

もう1つは「作品を残す」こと。理由は1つ目と同じです。以前「科学戦士『ミギネジ』の悪キャラの倒し方」という書籍を出したのですが、本当にボサボサになるぐらい読んでからサイエンスショーに来てくれる子とかもいて。この本が頑張ってくれれば、自分の伝えたいことが作品を通じて広がっていくのではないかと考えています。

―サイエンスショーを自分だけでなく、みんなで広げていきたい考えですね。

サイエンスショーの仕方も変わってきていて、色々と犠牲にしながら取り組んでいた時期もあったのですが、今は自分も楽しむことを大事にしています。後輩たちを育てるにも、やっぱりその子たちが楽しめる環境を作っていかなければという考えや視野でいます。

もともと、1人でなんでもやってしまうタイプです。人に任せたり頼ったりするのがすごく足りなくて。でも、持続可能であることも大事だなと思うようになりました。万が一自分に何かがあったら、今取り組んでいることも止まってしまいます。挑戦はしたいので、ショーも毎回違うことに取り組んでみるとか、クリエイティブにやっていきたいと思っています。

―これからも科学と向き合う中で大切にしたいことは何ですか。

最近、日本の先人たちが大事にしてきた感性や情緒に感銘を受けています。たとえば明治期の物理学者・寺田寅彦さんは、線香花火の火花や金平糖の角の美しさに魅せられて、物理学の研究対象にされました。本来科学は普遍的なもので、世界中どこでも同じように通じるものです。しかしこの国に生まれた1人として、先人たちから受け継いだ感性や情緒を忘れないようにしたい。日本にあるものや伝統も大切にしながら、科学に向き合っていきたいなと考えています。

関連リンク

- 五十嵐美樹オフィシャルサイト

- 東京都市大学研究者データベース「五十嵐美樹」

- ミキラボ・キッズ