今、ビッグデータや人工知能の研究に注目が集まり、情報通信技術を支える半導体デバイスの性能向上がますます求められている。これまでの半導体デバイスの性能向上は微細化により進められてきたが、それには限界があり、さらなる性能向上は難しい。そんな中、東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター(CIES)の遠藤哲郎(えんどう てつお)センター長が率いるコンソーシアムでは、平面構造の半導体デバイスとは異なる縦型構造の複数のメモリセルを垂直方向に積層した三次元積層型メモリ(3D NANDメモリ)を発明、実用化に大きく寄与し、さらに、磁気制御によりデータを保存する高速大容量の次世代不揮発性メモリ(STT-MRAM)の製造装置と評価装置を製品化した。いずれも世界に先駆けて成し遂げられた功績であるため、この程、第14回産学官連携功労者表彰で「内閣総理大臣賞」を受賞した。次世代の情報通信機器を支える3D NANDメモリ、STT-MRAMとはいかなるデバイスで、今後、半導体産業にどのようなインパクトを与えようとしているのか。

―今回の内閣総理大臣賞では、研究体制の構築も受賞理由に挙げられたと伺いました。

個人的にはその受賞理由が最も嬉しかったのですが、東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター(CIES)におけるオープンイノベーション型研究開発拠点形成を高く評価していただいたことです。3D NANDにしろ、STT-MRAMにしろ、大学の知恵を効率的、かつ、ダイナミックに産業界に技術導出したからこそ、それぞれの実用化に向けた応用研究を進めることができました。一見、よくある産学官連携の共同研究に思われるかもしれませんが、ベルギーのIMEC※1やアメリカのアルバニー※2と同等か、それを超越した日本の強みを最大限に生かせる日本型オープン・イノベーションのあり方を示せたのではないかと自負しています。

※1 IMEC/半導体プロセスなど次世代エレクトロニクス分野を中心に技術開発を行うベルギーの国際的研究組織。→公式サイト

※2 ニューヨーク州立大学アルバニー校(University at Albany, The State University of New York)。ナノテクノロジーの一大研究開発拠点が設けられている。→公式サイト

―従来の産学官連携の共同研究は、大学が持つ技術を企業に導出して応用研究を進めるものだったと理解していますが、CIESコンソーシアムの産学官連携は、従来型の連携とはどのように異なるのでしょうか?

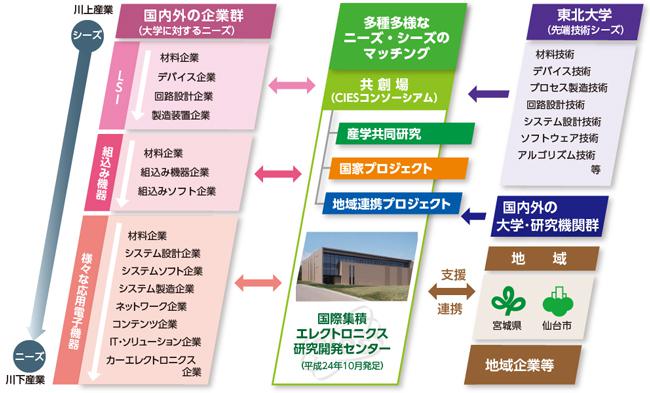

おっしゃる通り、これまでの産学官連携というと、大学が生み出したコア技術を事業化の担い手となる企業にお渡しして、実用化に向けた応用研究が進められるものでした。大学の研究者からすれば、自分の技術を企業に委ねたら、「後はヨロシクね」といった感じだったでしょう。パートナーシップの組み方も、研究者1人に企業が1社、つまり、「1対1」の関係になることが多かったはずです。これに対してCIESコンソーシアムでは、「多対多」という言葉で言い表されるような産学官の連携を進めてきました。東北大学だけでなく他大学の研究者にもご参加いただいていますし、協力企業を含めて50社の企業がご参加くださっています。これにより、産業界と大学人共に、川上産業から川下産業に至るまでの多岐にわたる技術分野の研究者が集結して、「多対多」型の産学協働研究を進めています。その結果、集積エレクトロニクスの研究では世界最大のコンソーシアムが形成されていると思います。

―なぜ「1対1」ではなく、「多対多」の産学官連携が必要だったのでしょうか?

かつては何か新しい技術が一つ生み出されて、世の中が大きく変わるということがありました。そういう時代であれば、一人の研究者が考案した技術が一社に委ねられる「1対1」の研究開発でも、大きなイノベーションを創出できたでしょう。しかし、今や革新的な技術一つが考案されただけで世の中が変革されるような時代ではありません。この傾向は特に集積エレクトロニクスの分野で強く表れていると思います。

例えば、ある研究者がシリコンデバイスの性能を上げるために、シリコンに不純物を加え均一に拡散させる新しい技術を考案したとしましょう。ドープと呼ばれるこの技術は半導体にとって重要な技術開発ではありますが、半導体デバイスの製造過程においては一端でしかありません。集積回路にした時に意味のある効果をもたらすかどうかを確かめるには、実際にトランジスタ(半導体素子)を作らなければなりませんし、配線して回路を作る必要もある。性能を評価するための評価マザーボード(主要な回路基板)を作ることも求められるでしょう。研究者個人の興味は不純物の拡散だけであっても、今お話したことをすべてやらなければ評価すらできないのです。ましてや、トータルとして、その新しい技術の性能を最大限引き出すための技術バリューチェーンを全て構築することが現在では求められています。

CIESコンソーシアムには、材料開発や回路設計といった川上の技術開発を担える研究者もいれば、ソフトウェア開発、暗号技術などの川下の技術開発を担当する研究者もいます。(下図)。また、それぞれの技術に秀でた企業に参画していただき、「多対多」の研究体制の整備を進めてきました。私は、これからの時代のモノづくりは、「すり合わせ」で進めなければならないと考えています。

―「すり合わせ」というのは、どういう意味でしょうか?

例えば、会議室を作るのであれば、それなりのテーブルとイスを買ってくれば、十分に機能する部屋が作れます。言わば「組み合わせ」で良いわけです。しかし、会議テーブルを多機能化しようとして、USBポートや電源タップを組み込もうとすると、テーブルのどこに配置すれば使い勝手のいいものになるかどうかをあらかじめ十分に検討しなければ、機能的な会議テーブルにはならないでしょう。これこそが私たちが求める「すり合わせ」です。

例えば、アップル社が開発したiPhoneもその一例です。最初にアップル社が実現したスマートフォンに搭載された技術は、決してアップル社だけが独占的に利用できるものではありませんでした。リチウムイオン電池にしろ、ディスプレイにしろ、誰もが購入できるものばかりです。にもかかわらず、アップル社にしか作れなかったのです。あれらの機能を、あの形に詰め込んで、あの使い勝手を実現できたのがアップル社だけだったのは、手に入る技術を単に「組み合わせた」に留まらず、より高度にまとめあげる「すり合わせ」が必要だったのだろうと考えます。CIESコンソーシアムでは、研究者や企業が集まるだけでなく、そんな「すり合わせ」ができるような密接な関係を築こうと努めてきました。

―大学の研究者どうしであれば、利害関係が激しく衝突することはないと思いますが、民間企業の場合、複数社が参加したコンソーシアムでは慎重になってしまって活発な研究ができないようにも思えますが、いかがでしょう?

オープン・イノベーションが標榜されるようになって久しいのに、オープンな研究開発体制がなかなか実現しないのには、コンソーシアムに複数の企業が参加すると他社の動向を様子見してしまって、研究がなかなか進まないという背景がありました。そこで、CIESコンソーシアムでは「B-B」の連携を「B-U-B」へと改めることにしました。「B-B」とは企業間取引を示す「Business to Business」の略称ですが、モノの売り買いならともかく、一緒に新しい技術の開発を目指す体制下での「B-B」は、逆に組織が硬直化しかねません。そこで、BとBの間にU、つまり、大学(University)の研究者を挟むことで、B-U-Bの関係を築くことにしました。企業の間に大学の研究者が入って、緩やかな同盟関係(アライアンス)を築いたのです。先ほど、「すり合わせができるような密接な関係が必要」と言ったことと矛盾すると思えるかもしれませんが、緩やかなアライアンスを形成することで、より活発に研究が進んだのです。

今回の内閣総理大臣賞の受賞理由の一つにもなった、東京エレクトロンやキーサイト・テクノロジーによるSTT-MRAMの製造装置や評価装置の製品化について言えば、需要が創出されてこそ製品化する意味があるのですが、ベストなタイミングで新しい技術を世に出すのは意外に難しいことです。東京エレクトロンやキーサイト・テクノロジーのような装置メーカーは、そのユーザーであるデバイスメーカーの動向を注意深くウォッチしなければなりません。その点で、緩やかなアライアンスを組むことは、異業種の動きを把握する良い機会になりました。シーズとニーズをマッチングさせるのにも有効に機能したようです。B-U-Bに留まらず、さらに大学、企業をつなぎ、B-U-B-U-B-U-B-……というように大学を挟んだアライアンスを組んでいき、川上産業から川下産業までが有機的に連携する関係を築いていかなければなりません。

―革新的な半導体デバイスの開発は長期に及ぶため、コンソーシアムに参加する企業の経営環境も大きく変化することと思います。ある時期においてベストなパートナーだと思えた企業が、時間の経過とともにベストではなくなることもあるのではないでしょうか?

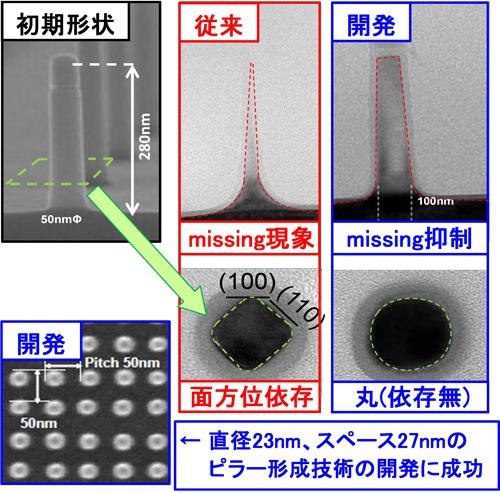

私が東北大学で縦型トランジスタの研究開発を始めたのは1995年のことですから、それから20年近い月日が流れました。当初はパソコンを用いたシミュレーション研究に取り組み、有望な成果が得られたため、2005年からは実際に円柱状のシリコン(シリコンピラー)を作り始めました(下の写真)。そこから民間企業に関わっていただいたのですが、実用化までに10年近い時間がかかりましたからその間に企業の経営環境は大きく変化します。経営基盤が揺らいで、コンソーシアムから離脱せざるを得ない企業が現れても何ら不思議はないでしょう。もしも「1対1」で強固なパートナーシップを築いていたら、1社の離脱は研究開発の停滞を招きかねません。その点、緩やかなアライアンスであれば、ある企業が離脱することになっても、別の企業が参画することができ、B-U-Bはうまく機能すると考えています。

―新しい技術を世に送り出すための理想的な研究基盤が形成されたのですね?

日本国内でもオープン・イノベーションの取り組みが進められていますが、「システマチックな考え方をする欧米人にはできても日本人には馴染まない」という指摘もありました。私自身もそれで悔しい思いもしてきたのですが、CIESコンソーシアムでは、日本にフィットしたオープン・イノベーションのあり方を示せたのではないかと自負しています。

(サイエンスライター 斉藤勝司)

(続く)

遠藤哲郎(えんどう てつお)氏のプロフィール

1962年生まれ。87年東京大学理学部卒。87年、東芝入社、NANDメモリの開発、事業化に従事。95年東北大学電気通信研究所講師、2007年同准教授、08年同教授、同年東北大学学際科学国際高等研究センター教授を経て、12年東北大学大学院工学研究科教授、現在に至る。10年東北大学省エネルギー・スピントロニクス集積化センター 副センター長兼務、12年東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センターセンター長兼務。縦型構造デバイス、SRAM・DRAM・3D NAND・STT-MRAMなどの高集積メモリ、モバイル・AI・IoTシステムに要求されるスピントロニクスベース超低消費電力化技術、GaN on Siベースパワーエレクトロニクス技術に関する研究に従事。日経BP LSI IP Design Award(研究助成部門)、11年度日本表面科学会論文賞、第31回JJAP論文賞、第6回応用物理学会フェロー、12 SSDM Paper Award、第14回内閣府産学官連携功労者表彰「内閣総理大臣賞」受賞。JST ACCEL「縦型BC-MOSFET による三次元集積工学と応用展開」研究代表者、及びJSPS研究拠点形成事業「半導体集積デバイス向け二次元電子・スピン材料研究拠点」コーディネーター