2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて新国立競技場建設計画が二転三転した騒ぎは記憶に新しい。大方の関心は膨大な建設費に集中したが、競技場建設が環境に与える影響を重く見て、計画の見直しを求めた昨年4月の日本学術会議提言も、大きな問題を提起した。この提言の根拠となった重要な研究がある。新国立競技場建設が周辺の熱環境にどのような影響を及ぼすか、海洋研究開発機構のスーパーコンピュータ-「地球シミュレータ」を用いて解析した結果だ。こうした局所的な要因による環境変化予測に加え、地球温暖化という大規模な変化がもたらす気象、気候への影響を解明しようとする研究にも関心が高まっている。果たして気象や気候に及ぼす影響の予測はどれほど正確になるのだろうか。「地球シミュレータ」を活用し、気象モデル・気候モデルの高精度化研究を進める海洋研究開発機構 地球シミュレーション総合研究開発グループの大西領(おおにし りょう)グループ長に聞いた。

―新国立競技場の当初建設計画による周辺環境への深刻な影響を指摘し、人工地盤の見直しなどを求めた日本学術会議提言の根拠の一つとなった「地球シミュレータ」を用いた解析結果とはどのようなものだったのでしょうか。

典型的なヒートアイランド現象がみられた2007年8月のある日の気象データを用いて新国立競技場ができた後では、競技場敷地内や周辺の気温にどのような変化が起きるかを調べました。明治神宮外苑周辺5キロメートル四方を対象にシミュレーションを実施するという手法によるものです。日本学術会議の「神宮外苑の環境と新国立競技場の調和と向上に関する提言」は、代替案として「森とせせらぎを再生する」建設計画を提案しています。この案が実現すると、当初計画通りに新国立競技場ができた場合に比べ、競技場周辺の気温は平均0.5度、最大で2.1度程度低くなり得るという結果となりました。

この研究の中心になったのは、海洋研究開発機構の私たちの研究グループの1人、松田景吾(まつだ けいご)研究員です。樹木モデルを開発して緑を残す効果がどれほど大きいかを示しました。提言をまとめた日本学術会議環境学委員会都市と自然と環境分科会の石川幹子(いしかわ みきこ)委員長(中央大学理工学部教授)は、「神宮外苑の樹木は長い時間をかけて植え、育てられた。オリンピック・パラリンピックという一過性のイベントで切り倒されてしまうというのは信じがたいこと。せめて樹木をできるだけ残すという対応が必要だ」と強調しています。

松田研究員たちによる解析は、温暖化という気候変動に適応する技術を開発しようという文部科学省の「気候変動適応技術社会実装プログラム(SI-CAT)」でも活用されます。昨年度から始まった5年間のプロジェクトです。2030~50年という近未来の気候変動予測を可能にする技術に加え、自治体が予測情報を温暖化適応策やヒートアイランド対策に活用できるような技術を開発するのが狙いです。温暖化という脅威に対し限られた予算の中で効果的な適応策をとる。こうした最近の気候変動に対する考え方にも合致しています。技術開発には、都市の熱環境を明らかにし、適応策の効果を定量化することが重要になります。

―スーパーコンピューターの役割が大きそうですが、それだけ大きな計算能力が必要ということでしょうか。

「地球シミュレータ」は、「人類的課題」に挑戦できる世界最速のスーパーコンピューターとして2002年に運用を始めました。地球温暖化をはじめとする気候変動の解析や将来予測のほか、地震や地球内部の変動解明などに力を発揮する大型施設です。理化学研究所の「京」をはじめその後さらに強力なスーパーコンピューターが次々に登場しています。しかし、「地球シミュレータ」は、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の報告者作成の基礎データを提供し温暖化予測にも大きく貢献するなど、これまで大きな役割を果たしてきました。昨年3月に二度目の更新をした結果、大幅に小型化され、省エネ化が格段に図られた上、性能も一挙に10倍高まりました。運用開始当初に比べると32倍も高性能になっています。

日本学術会議の提言の根拠になった研究は、2010年度から14年度まで行われた文部科学省の「気候変動適応研究推進プログラム(RECCA)」の12研究課題の一つの中で実施されました。その課題は、松田研究員ら海洋研究開発機構のグループのほか、中央大学の石川幹子教授のグループ、さらに国立環境研究所の林誠二(はやし せいじ)土壌環境研究室長のグループによるものです。熱環境をシミュレーションしただけでなく、例えば、林室長らの研究は温暖化によって気温が2度上昇した場合、東京の神田川流域での水害リスクがどのくらい高まるかをシミュレーションしています。この地域の下水管のデータも全て入れて、緑地が減った場合と逆に増やした場合それぞれ大雨時の浸水域がどう違ってくるかを示しました。浸水面積は緑地を減らした場合、倍くらいに増える、という結果でした。

昨年からスタートした文部科学省の「気候変動適応技術社会実装プログラム(SI-CAT)」は、こうした研究をさらに進めて、温暖化に対する効果的な適応策に役立てようとするものです。「地球シミュレータ」の性能でぎりぎり可能かどうかという高度なシミュレーションが必要になります。

―先生ご自身がこれまで進められた研究について説明願います。

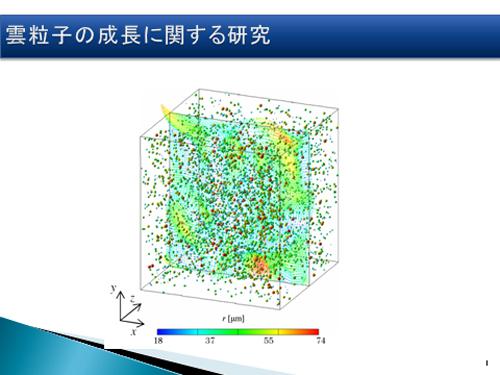

現在いろいろな気象モデルがありますが、得られる予測結果はだいぶ違いがあります。ばらつきの原因の一つは、雲粒がどのように成長して雨として落下するまで大きくなるかという過程が正確に突き止められていないことに起因します。その大きな原因の一つは、雲が研究対象として難物だからです。

雲をつくる粒は直径10ミクロン(1ミクロンは1,000分の1ミリメートル)程度の状態で浮かんでいます。直径100ミクロン程度になると雨粒となって落下します。大きな雨粒ですと、直径1ミリ程度にも達します。過飽和状態になると微小なチリなどを核として水滴が生じます。水滴は最初のうちは凝縮によって成長します(大きくなります)。しかし、凝縮だけによる成長では、なかなか大きな雨粒にはなれません。質量は直径の3乗で増えていきますから、粒が大きくなるにつれて成長の速度が遅くなってしまうからです。

凝縮だけで成長すると仮定すると雲粒が10ミクロンから100ミクロンに成長するまでに数時間とか1日もかかってしまいます。成長の途中、雲粒の直径が数十ミクロンくらいになると、衝突合体による成長が始まります。衝突合体による成長のことを考慮に入れると、雲粒が雨粒にまで成長する時間を大幅に短縮することができます。しかし、落下速度の速い大きな水滴が小さな水滴に追いつき、衝突合体するという単純な衝突合体モデルを使っても、雲の発生から雨が降り始めるまでにかかる時間を説明できません。たった20?30分程度という短い時間で、雲は成長するからです。

私はもともと機械工学専攻で、乱流が専門です。機械工学の手法で解明できないだろうか。大気の乱流現象を明らかにすればよりよい気象モデル、気候モデルを作れるのではないか、と考えました。

雲粒が衝突成長を始める時には、雲粒はどれも直径数十ミクロンという似たり寄ったりな大きさです。同程度の大きさの雲粒同士は、先ほどの「落下速度の速い大きな水滴が小さな水滴に追いつき、衝突合体するという単純な衝突合体モデル」では、ほとんど衝突合体できません。落下速度に大きな違いがないからです。一方で、大気の流れの乱れ(乱流)の効果を考慮に入れると、同程度の大きさの雲粒同士も効率よく衝突合体することが分かりました。流れが乱れていることによって、雲粒の運動が乱され、衝突が引き起こされるのです。この効果までを考慮すれば、20〜30分程度の短い時間で雨となって降り始める現象を説明できることを明らかにしました。

こうしたシミュレーションをするには、大気乱流を精緻に再現しながら粒一つ一つの状態を追いかける必要がありますので、空間を一辺が数百ミクロンから1ミリメートルという微少な格子(グリッド)に区切って計算をしました。「地球シミュレータ」のようなスーパーコンピューターの助けなしには不可能です。これまでの研究で、大気乱流の中での雲粒同士の衝突という1ミリよりも小さなミクロ現象が気象予測にインパクトを与えるところまで示すことができた、と考えています。

(小岩井忠道)

(続く)

大西領(おおにし りょう)氏プロフィール

2005年京都大学大学院工学研究科博士課程修了、国立環境研究所地球環境研究センターポスドクフェロー。同年11月海洋研究開発機構研究員。日本学術振興会海外特別研究員などを経て、14年から現職。

関連リンク

- 日本学術会議 環境学委員会都市と自然と環境分科会委員会「神宮外苑の環境と新国立競技場の調和と向上に関する提言」

- 文部科学省「気候変動適応技術社会実装プログラム(SI-CAT)」

- 文部科学省「都市・臨海・港湾域の統合グリーンイノベーション」