「第3の固体『準結晶』の謎解きをした男」

2011年のノーベル化学賞にイスラエルの化学者、ダニエル・シェヒトマン博士(70)の受賞が決まった。「結晶」「アモルファス」に次ぐ第3の固体である「準結晶」を発見し、物質科学の教科書を書き換えた。準結晶の発見は当時の固体物理学の常識に反し、あまりにも衝撃的だったことから、にわかには認められず論争が長く続いた。東北大学の蔡 安邦教授(52)が、安定な準結晶を系統的に数多く作成し、共同研究者が構造解析することでこの大発見を支えた。発見に対する謎解きの功績ともいえよう。受賞理由の発表文には、蔡さんらの論文が5編も引用されており、受賞に大きく貢献した証となっている。共同受賞に値する成果との声も強い。この受賞で一躍知名度が高まった準結晶の不思議な魅力や、研究への情熱、エピソードなどを聞いた。

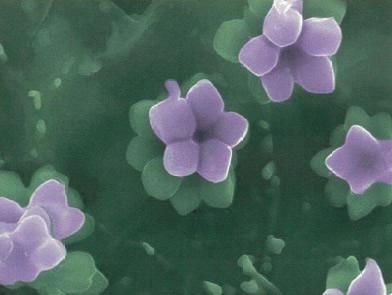

―第2回目のインタビューでは、普通の結晶ではあり得ない“異端”の五角形が混じっていることが、準結晶の神秘的な美しさにつながっているのではないかといわれました。次の写真は、まさに花びらのように美しい準結晶のデザインですね。

これは高温のアルミとマンガン合金を急冷してできた造形です。うす紫色は着色しましたが、まるでウメの花びらのようでついうっとりします。5弁の花びらに当たる部分が準結晶でできていて直径は約500ナノメートル(ナノは10億分の1)です。極微の世界のお花畑を思い浮かべますね。

この写真は2010年2月の「科学技術における美のパネル展」(科学団体連合会主催)で最優秀賞をいただきました。

(提供:東北大学 蔡 安邦 教授)

―最初に準結晶の作製に成功したのは博士課程の学生だったのですね。

そうです。「アルミ、銅、鉄」の合金から初めて安定な準結晶を作りました。その時、「なぜ準結晶ができたのか。物質の構造はなんだろう」「他に作れないものか」などといろいろ考えました。物質の電子構造が関係しているのなら、元素の性質を一覧にした周期律表と深い関係があるのだろうとみて、同じような性質の元素(同族元素)と入れ替えてみたのです。周期律表で鉄の同族元素にはルテニウムやオスミウムがあります。鉄の替わりにルテニウムで置き換えたところ、予想通り同じ組成で準結晶ができました。このように一つをうまく引っかけることによって、その規則性をたどることができ、いろいろな物が見つかってきます。

―2000年に発見したカドミウムとイッテルビウムの2種類の元素による初の準結晶も、そうした規則性に従って見つけたのですか。

周期律表から同族元素の電子構造は似通っているのだ、との確信をもって物質探索に臨みました。「亜鉛、マグネシウム、希土類」による金属系の準結晶で、亜鉛の替わりに同族のカドミウムで置き換えたところ、たくさんの安定な準結晶が存在することを発見しました。これまで安定な準結晶はごく狭い範囲でしかできなかったのに対して、この「カドミウム、マグネシウム、イッテルビウム」合金だけは、カドミウムとマグネシウムの比率を大きく変えても安定な準結晶ができることが分かりました。

そこでマグネシウムを除いて、カドミウムとイッテルビウムの2つの物質について、温度と組成の関係を示す状態図を調べると、カドミウム5.7に対してイッテルビウム1の組成の化合物が浮上してきました。これは既に1972年に外国で調べられていましたが、「未知の物質」として放置されていたのです。僕は「これは準結晶ではないか」とピンときたので、仲間に作製してもらいX線回折法で調べ、準結晶と確認しました。

つまり、準結晶の概念が知られていなかった時代には、構造が決定できずに未知の物質として忘れ去られてしまったのですね。シェヒトマン博士の準結晶の発見はその意味でも貴重な発見です。その後も、周期律表と状態図だけを頼りにたくさんの安定な準結晶を発見しました。高校で勉強する化学の周期律表は今でも役に立っており、なかなか奥が深いものですね。こうして発見した2つの元素の準結晶は、3つの元素よりシンプルですから、その後の構造の解明に決定的な役割を果たしました。

―2元系の準結晶は、蔡さんの名前を付けて「蔡型準結晶」とも呼ばれていますね。

発見した「カドミウム5.7、イッテルビウム1」の2元系準結晶は、正20面体の原子の集団からできています。これはタマネギの皮のように幾つかの原子層が同心円的に配置している“入れ子構造”になっていたのです。今までの準結晶とは全く異なる構造ですので、学会や研究会が僕の名前を取って「蔡型準結晶」と呼ぶようになりました。自分の名前が付けられることなどめったにありませんので、とても名誉なことと喜んでいます。

他にカドミウムの替わりにインジウムや銀で置き換えた構造が存在することも見つけています。

―ということは貴重な物質を安価な物質で置き換えて、同じような性質や効果を出すという代替物質作りにも役立ちますね。

その可能性は考えられます。例えば、貴金属のパラジウムと亜鉛の化合物が、触媒の世界ではより安価な銅と同じような機能を持つことに気づいたのです。それは原子1個当たりのパラジウムと亜鉛、銅の電子数から推測できます。より詳しい物性を計算しても同じでした。実際にパラジウム・亜鉛の化合物は銅に似た赤みがかかった色をしています。

より安価な元素の組み合わせで、白金のような高価で有用な物質と置き換えられたらいいな、といつも夢を見ています。商業的には採算が取れなくとも、代替物質ができる原理を考えている時が、研究者としては最も幸せを感じる時です。

―準結晶を触媒に応用しようと考えているそうですね。

今のところ触媒そのものではなくて、触媒の前駆物質、つまり前段の物質を扱いました。アルミ合金の準結晶はもろい性質なので粉末にしやすく、広い表面積がとれます。例えばアルミ、銅、鉄の合金から、表面のアルミ酸化物をアルカリ水溶液で溶かして銅と鉄を取り出します。このうち銅は触媒の性質があるので触媒効果は得られましたが、残念ながらまだ準結晶の本質的な構造を活かした応用ではありませんでした。

準結晶の世界には未知の宝物がかなり隠されていそうな気がします。まだまだ研究すべきテーマは尽きないので、若い研究者の活躍を期待しています。

(科学ジャーナリスト 浅羽雅晴)

(続く)

(さい あんぽう)

蔡 安邦(さい あんぽう) 氏のプロフィール

1958年、台湾生まれ。台北工科専門学校卒。現地の日系企業に就職した後、85年秋田大学鉱山学部卒、90年東北大学金属材料研究所博士課程修了、工学博士。同研究所助手、同助教授、科学技術庁金属材料技術研究所主任研究官を経て、2004年から現職。専門は金属物性学。日本IBM科学賞(第8回)、準結晶国際会議・第1回ジェイム・マリア・デュボア賞、本多フロンティア賞(第5回)、日本金属学会奨励賞、功績賞などを受賞、仏ロレーヌ工科大名誉博士号も受けた。