「宇宙開発を小型化したい」

北海道大学と、北海道赤平市の民間企業である(株)植松電機との連携により、ポリエチレンと液体酸素の組み合わせで推力を発生する「CAMUI型ハイブリッドロケット」の開発が進められています。開発の狙いは、我が国に宇宙利用産業を創出することです。そのための鍵が、ロケットの無火薬・小型化。なぜロケットの小型化が必要なのか、火薬を使わない理由、それを可能にした CAMUI方式の基盤技術、宇宙利用産業がもたらす未来を、4回シリーズで紹介します。

1998年に産声を上げたCAMUIロケットは、当初はガス酸素を酸化剤にしていました。液体酸素に移行したのは2000年のことです。ここで問題になったのは、液体酸素の流れを制御するバルブをどうしようか、ということでした。極低温液体用のバルブは重くて大きいため、小型ロケットの機体に組み込むのが困難です。また、地上燃焼実験では燃焼室を水冷していましたが、打ち上げる場合は水道管を引っ張って飛ぶわけにいきませんので、液体酸素による冷却を行う必要があります。このように、推進剤を用いて燃焼室を冷却する方式を「再生冷却」といいます。液体酸素に流出した熱エネルギはそのまま液体酸素とともに燃焼室に戻されますので、冷却損失が発生しない、という意味で「再生」という言葉が使われます。極低温液体による再生冷却システムをどこまで小さくできるか。無火薬式小型ロケットの成否はこの工夫にかかっていました。

解決のヒントとなったのは、ロケットに関する教科書などに数多く掲載されている有名な1枚の写真でした。世界で初めて液体ロケットの打ち上げに成功したRobert H. Goddardが、打ち上げ直前の機体と並んで写っています(図1)。Goddardは、燃料にガソリン、酸化剤に液体酸素を使用しました。この小型実験機に液体酸素供給系を組み込んだはずです。彼はどのようにこの課題を克服したのでしょうか。彼の横にある台形の部分は機体を支える台で、この部分は飛翔しません。空を背景に写っている最上部が燃焼室で、その下にノズルが見えます。ノズルの下方、Goddardの胸の高さに見える円錐形のコーンは、推進剤タンクをロケットのジェットから守るための遮蔽板です。コーンの下の円柱が液体酸素タンク、その下の細い円柱がガソリンタンクです。さて、問題はバルブです。推進剤タンクから燃焼室に向かって上に伸びる配管のどこを探しても、バルブらしいものが見当たりません。全く予想外の設計でした。このロケットはバルブ無しで飛んでいます。どうしてそれが可能だったのかというと、答えはタンクの配置にあります。燃焼室よりも推進剤タンクの方が下方にあるため、加圧しない限り推進剤は供給されません。推進剤タンクは燃焼室の上に積まれているもの、という固定観念を引っ繰り返される思いでした。コップに水を入れてストローを挿しているのと同じです。コップにバルブはついていませんが、水は漏れません。ストローから吸い出せば水が流出し始めます。吸い出しにより液体酸素の流れを制御するのであれば、室温の気体をバルブで制御すれば可能です。それならいくらでも小さい既製品のバルブが手に入ります。

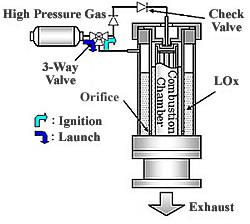

上記の発想で誕生したのが、図2に示すバルブレス方式です。液体酸素タンクは、燃焼室の周囲に円環状に配置されています。液体酸素タンク内側壁面と燃焼室壁面との間が液体酸素流路となっています。液体酸素はタンク底部のオリフィスを通ってこの流路に流れ込み、燃焼室壁面を冷却しながら上方に流れ、噴射器から燃焼室へと噴射されます。液体酸素タンクから燃焼室に至る流路にはバルブは存在せず、再生冷却流路も極めて簡素化されています。液体酸素の液面は噴射器よりも下方に位置するため,液体酸素タンクを加圧しない限り液体酸素が燃焼室に供給されることはありません。バルブは高圧ヘリウムガスによる加圧供給を制御する三方弁のみです。世界最小の液体酸素再生冷却ロケットが誕生しました。推力50kgf級の小型ロケットによる最初の地上燃焼実験は2001年の秋、打ち上げ実証実験は2002年の3月でした。

CAMUIロケットの特徴的な設計であり、世界最小の液体酸素再生冷却ロケットを実現させたこの三重円筒構造は、同時に、異常燃焼という悩みももたらしました。推力50kgf級の小型モータでは、燃焼室を頑丈にすることにより異常燃焼をある程度許容することが可能でしたが、2005年から推力400kgf級大型モータの開発を始めると、この問題が顕在化しました。

異常燃焼が起きた場合、打ち上げバルブを切り替えてから1~2秒後に燃焼室圧力が急上昇を始め、100気圧を突破してモータの破損に至ります。異常燃焼により破損したモータの外観を図3に示します。それまで我々は、「ハイブリッドロケットは火薬も液体燃料も使わないため、爆発しない安全なロケットです」という説明をよくしていたのですが、異常燃焼の頻発を前にして認識を改めざるを得ませんでした。今では「爆発しても火薬類や液体燃料が飛び散って二次爆発を起こすことが無い、より安全なロケットです」という説明になっています。

異常燃焼の原因がようやく特定されたのは2006年9月になってからでした。実験の結果、液体酸素供給開始時の固体燃料の温度が原因であることが判明しました。液体酸素を充填するためには液体酸素タンクを極低温(-183℃)まで冷却する必要がありますが、液体酸素タンクは固体燃料が充填された燃焼室を取り囲んでいますので、この燃料も含めて極低温まで冷却されます。極低温に冷却したプラスチックに点火してから液体酸素を供給すると異常燃焼が起こる、ということのようでした。

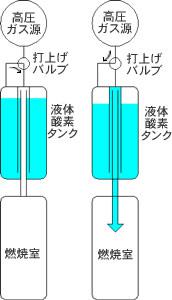

液体酸素充填時の燃料の冷却を避けるため、三重円筒構造を改めることにしました。一方で、バルブレス供給方式は堅持です。検討の結果、図4に示すような供給系が考案されました。液体酸素タンクの内部には、上面から下方に伸びる内管と、下面から上方に伸びる流出管が取り付けられています。タンクから燃焼室に至る流路にはバルブが存在しませんが、流出管の上端が液面よりも上にあるため、加圧しない限り液体酸素は燃焼室に流出しません。三方弁により液体酸素供給のON/OFFを行うのは従来の通りです。この方式に改めて以来、異常燃焼の発生は皆無となりました。大型化開発を再開し、2007年8月には250kgf級ロケットにより、全長4.8m、全備重量50kgの機体を北海道大樹町の海岸から海に向かって打ち上げ、高度3.5km、ダウンレンジ5.5kmへの到達を確認しました。本実験の様子は、TBS系「夢の扉」をはじめ、多くのテレビやメディアで取り上げられました。

(続く)

(ながた はるのり)

永田晴紀(ながた はるのり)氏のプロフィール

1994年東京大学大学院 航空宇宙工学専攻 博士課程修了、日産自動車入社、宇宙航空事業部で固体ロケットの研究開発に従事。96年北海道大学大学院 助教授。2006年現職(機械宇宙工学専攻)。06~08年宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 客員教授。01年無火薬式で大幅な推力向上と小型化を実現した「CAMUI 型ハイブリッドロケット」の開発に成功。08年この業績で日本航空宇宙学会賞(技術賞)を受賞。

北海道大学大学院 工学研究科機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学講座 宇宙環境システム工学研究室