「本田財団(石田寛人理事長)」主催講演会・懇談会「睡眠の謎に挑む~健やかな睡眠から始まるウェルネス~」(2025年4月16日)からー

お集まりいただきありがとうございます。今日は(私たちの体と心の健康に欠かせない)睡眠についてお話ししたいと思います。私が所属する「WPI-IIIS」は筑波大学の睡眠の研究所(国際統合睡眠医科学研究機構)で、大学院生を含めると240人ぐらいで研究しています。睡眠の基礎研究に特化した研究所としては世界最大規模で、(この分野の)最先端の一翼を担っていると自負しています。大学発ベンチャーとして、(脳波測定ウエアラブルデバイスとAIを駆使した自動解析による睡眠測定サービスを行う)株式会社「S’UIMIN」を立ち上げました。

脳が発達する前からの根源的行動

我々人間を含めて哺乳動物はすべての種が眠ることはご存じだと思います。2000年前後に睡眠を行動学的に定義したのですが、脊椎動物は魚も眠るし、無脊椎動物の昆虫や線虫といった我々から離れた種も眠ることが分かりました。その時点では脳を持つ動物はすべて眠るということになったのですが、2017年にクラゲも眠るという衝撃的な論文が出ました。

クラゲは神経細胞が全身にあって、そのネットワークがあるのですが脳はありません。睡眠は脳が発達する前からの(生物に備わった)根源的な行動ということです。神経系を持つ生物はすべて眠ることが分かっています。

眠っている間は意識が薄れた状態で、外界に対して鈍い状態でこうしたリスクを伴う行動がどうしてずっと保存されているか、という問いに明快な答えはありません。脳は生物学的なコンピューターですが、一定期間オフラインのメンテナンスをしなければならないということです。睡眠中も実は脳の神経は休んでいないのです。コンピューターに例えると、オフラインでメンテナンスをしている状態です。

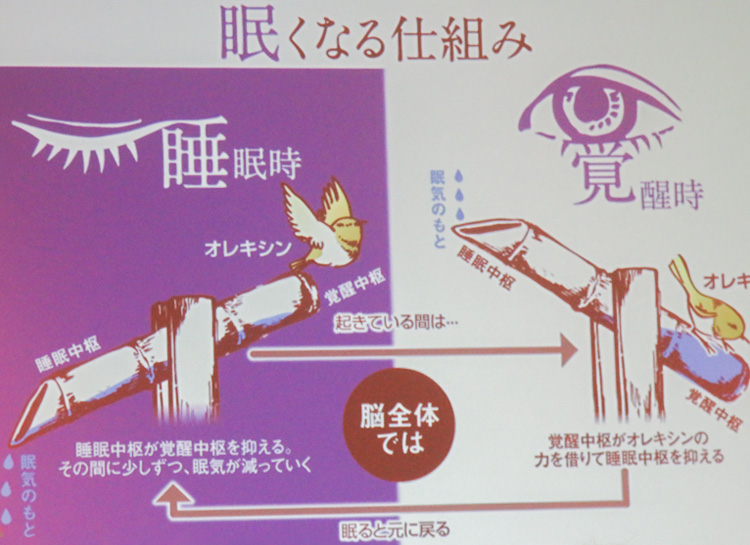

眠気をとるには眠るしかないというのは当たり前のことですが、そのメカニズム、そもそも眠気とは何かについては実はよく分かっていません。ただ哺乳動物については覚醒、レム睡眠、ノンレム睡眠という3つの状態に分けることができます。

ノンレム、レムを繰り返して朝になる

レム睡眠ということばを聞いたことがあると思います。「ラピッド・アイ・ムーブメント(Rapid Eye Movement)」の略ですが、まぶたの下で目がきょろきょろ動くのでこう呼ばれています。きょろきょろ動くのは、実は鮮明な夢を、視覚的な夢を見ている時にその夢の内容に合わせて目が動くとされています。

レム睡眠はある意味ちぐはぐな睡眠です。鮮明な夢を見ていて大脳の一部は覚醒に近い状態なのに、脳はオフライン化されています。音を聞かせて睡眠の深さを測ると、ノンレム睡眠並みに深いのです。レム睡眠中は運動に関して、体は完全に力が抜けています。ただ、心拍や呼吸が不規則になるということも起きます。

一方、ノンレム睡眠は脳波が大きな波になるのが最大の特徴で、人間では3段階の深さで表示します。健康な若い人の睡眠だと、覚醒から最初ノンレム睡眠に入り、3段階を経てレム睡眠に切り替わります。レム睡眠は夢を見るから浅い睡眠と思われがちですが、決して浅い睡眠ではありません。

寝るとノンレム、レムを繰り返して朝になるわけですが、前半はノンレムが多く、眠りが深いですが、次第にノンレムは浅くなっていってその代わりレムが増えるのです。レム睡眠は心身の健康を保つ上で極めて重要であることが、ここ15年ぐらいの間で分かってきました。

70歳、80歳になると深い睡眠が減り、レム睡眠も残念ながら減ってしまいます。睡眠は不安定になって途中で起きることが増え、続けてぐっすり眠る能力がなくなっていきます。ただこういう変化は30歳、40歳ぐらいから徐々に起きています。

日本は睡眠時間が短い特異な国

睡眠不足と不眠はよく混同されますが、全く違うコンセプトです。睡眠不足は十分な睡眠時間を確保しない生活習慣を続けている状態。不眠は思うように眠れない状態です。日本人の平均睡眠時間は世界一短いことが多くの調査で示されています。

国民1人当たりのGDPと睡眠時間には強い相関関係があるという調査があります。豊かな国の人ほどよく眠る傾向があります。「寝る間を惜しんで頑張る」とか「24時間戦えますか」(のメッセ-ジ)は(今や)ナンセンスです。

日本は(国民1人当たりのGDPは低くないが)平均睡眠時間が短く、データサイエンス的には「外れ値」で、睡眠に関しては特異な国と言えます。

生物学的には女性の方が少し長く眠るようにできていますが、日本は女性も育児、介護など社会的な問題が反映されて睡眠時間は短いです。1960年ごろは日本人も今より1時間ほど長く眠っていました。その後2010年あたりまでに直線的に睡眠時間が短くなり、その後そのレベルが続き、睡眠に関して日本は特異な歴史があります。

メタボの最大の敵は寝不足

眠ることの「御利益」についてですが、まず記憶が整理される。あと洞察力、気づきの能力が上がるという研究があります。逆に寝ないとどうなるかに関する有名な論文があります。徹夜明けのパフォーマンス状態は、血中アルコール濃度0.1%程度相当でかなり酔った状態と同じ。「徹夜して頑張った」という人がいますが、酔っ払って仕事するようなものです。慢性的な睡眠不足は怖くて、いつの間にかパフォーマンスが落ちるだけでなく、感情コントロールもしにくくなるのです。

感情、情動に関係する扁桃体がうまく制御できなくなります。パワハラをする人間はもしかしたら寝不足なのかもしれません。寝不足だと利他的な行為が抑制されるという論文も出ています。米国で冬時間から夏時間に切り替わる日は夜が1時間短くなるわけですが、寄付額が3~4%減る一方、冬時間に戻る日は変わらないというデータがあります。

また、慶應大学の研究者の論文で平均睡眠時間が長い企業ほど業績がいいという調査結果もあります。

健康面では、睡眠不足が続くと免疫系が落ちて風邪をひきやすくなります。ある種のがんのリスクも高まるという研究もあります。「メタボ」については、1日4時間しか寝ない「睡眠制限」をたった2週間続けた研究結果でも、摂取カロリーが増えて体重や内臓脂肪が増えたという研究があります。

「寝る子は育つ」と言いますが、寝ない大人は横に育つ(太る)のです。メタボの最大の敵は寝不足です。一方、睡眠時間を増やすと摂取カロリーが減って体重や脂肪が減ったという研究結果もあります。このほか、寝不足気味の人はアルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドベータが多いという恐ろしい研究の論文もあります。

天井の白っぽい明るい光が有害

65歳以上の高齢者数千人を平均12年追跡した大規模調査で、睡眠全体の20%ほどあるレム睡眠の量が1%減るごとに12年の間に認知症を発症するリスクが9%増えるという論文も出ています。レム睡眠は夜の後半に増えてきますが、一晩きちんと眠ることが非常に重要です。

「夢ばっかり見ていたのでよく眠れなかった」という人がいますが、むしろレム睡眠が十分取れたと喜んでもらいたいですね。レム睡眠によってストレス耐性が作られるという研究もあります。悪い夢を見ることで、現実に起こり得る嫌なことに対する予行演習をして、ストレス耐性が高まるということです。

時差ぼけは体内時計による制御が原因ですが、脳の奥深くの「視床下部」に「視交叉上核」という米粒程度の小さな構造があって、そこに集積している神経細胞が体内時計の「ご本尊」です。

明るさや暗さを感じる細胞は「ブルーライト」という短波長の可視光線にチューニングされていて、例えば、朝から午前中にかけて強いブルーライトが目に入ると体内時計の針がリセットされて時計は朝というシグナルになります。「朝は光を浴びましょう」と言われるのはそうしたことからです。

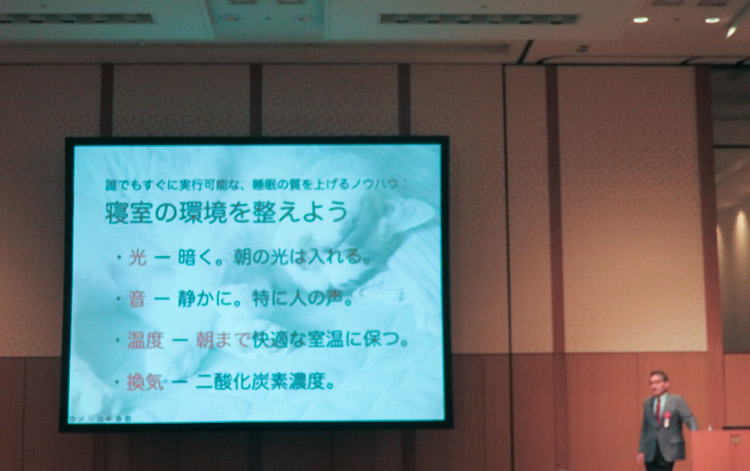

逆に深夜に強い光が目に入ると体内時計の針が遅れるので、夜のスマホのブルーライトは避けてくださいと言いますが、実は天井の白っぽい明るい光の方が(健康な睡眠には)有害なのです。(脳から分泌される睡眠・覚醒を調節する)メラトニンも夜、目に強い光が入ると抑制されます。

(寝る前)光以上に気にしてほしいのはスマホのコンテンツで、ゲームやSNSの書き込みやショート動画などの双方的コンテンツは、ドーパミンがたくさん出て睡眠に良くないです。リラックスできる自分の入眠儀式として習慣化できるコンテンツを見つけてください。

「癖にならない」オレキシン受容体拮抗薬

子どものころは朝型ですが、思春期から20代ぐらいの若者は夜型、そして加齢によりだんだん朝型に戻って60歳ぐらいは朝型になり、後期高齢者になると超朝型になりますが、これは社会的な(要因による)ものではなくて生物学的変化です。なので、中高生や大学生、若い社員を含めた若者を朝たたき起こすのは非生産的と言えます。

この後、私の研究について触れます。25年から30年近く前に「オレキシン」という(睡眠と覚醒を制御するために重要な役割を果たしている神経ペプチド)物質を発見しました。その経緯は今回お話しませんが、純粋な生化学的手法で発見しました。

オレキシンは脳内の覚醒系の親玉みたいな立場で、その作用を薬理学的にブロックすると眠くなるわけです。このアイデアは既に実用化されていて、処方睡眠薬として3種類の薬が使われています。これらはオレキシン(受容体)拮抗薬という全く新しいタイプの睡眠薬です。自分でいうのは何ですが、オレキシン拮抗薬は本当にいい薬です。耐性や依存性、さらに長い間使っていて急に服用を止めるともっと眠れなくなる性質などそういうことがありません。長年睡眠薬を使っている人がいるかもしれませんが、そのように「癖にならない」といった顕著な特徴があります。

怖い睡眠時無呼吸症候群

自覚している睡眠の時間や質はあてになりません。(柳沢教授らが開発した脳波計測などによる客観的な睡眠の質検査法を使った)日本人を対象にした調査では、自分は十分睡眠を取れていますと言う4割5分は睡眠不足で、逆に不眠を訴える人の3分の2は客観的にはよく眠れていました。本当に眠れていない人は3分の1でした。これを「睡眠誤認」と言います。これが不眠症の(訴えの)実態です。

また、自分の睡眠に問題ありませんという人の4割は(睡眠に良くない)睡眠時無呼吸症候群が見つかっています。睡眠時無呼吸症候群は若い間は圧倒的に男の病気です。女性ホルモンの作用が関係しているらしい。ところが女性も中高年、高齢になると割合が増えて最終的には1対1になります。

睡眠学的にはお酒は良くなくて、寝付けはしますが睡眠の質は悪くなります。深睡眠もレム睡眠もなくなります。無呼吸も誘導される。私もお酒は好きで「飲むな」とは言いませんが、お酒を寝るために飲む、睡眠薬代わりに飲むのはやめください。睡眠学的な理想では就寝時間の3時間前、できれば4時間前までに、量は少ないですが「1ポーション」(1ドリンク)でしたら問題ないです。

無呼吸症候群の人でも夜間、CPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸療法)をやっていると理想的な睡眠が取れています。しかしやっていないで放置して重症になると怖いです。重症の無呼吸症候群を放置すると、12年間の調査で心筋梗塞や大動脈解離とか脳卒中といった致命的な心血管障害で(重症患者の)2割近くが亡くなっています。しかし治療をすればそのリスクは抑えられます。

関連リンク

- 本田財団ホームページ

- 「S'UIMIN」柳沢正史教授関連サイト

- 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構柳沢史機構長紹介サイト