6月17日、日本記者クラブで行われた記者会見からー

科学技術と経済を急速に進めて豊かな社会を作っていく―そのことを絵で描けば下図の右側のような社会です。自動車も走って、コンピューターも使って、畑で農業もやって…。その中で、お母さんと坊やが暮らして行く社会です。

今日お話したいのは、このお母さんと坊やも裸になるとヒトという生きものだということです。ヒト科という生物がいます。チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、ゴリラ、ボノボ、チンパンジー、それから人間。一つの仲間ですがDNAで見るとお互いほんの数パーセントしか違いません。そのくらい近いのです。

生き物の世界から学ぶことはたくさんある

祖先細胞があってだんだん進化をしていろんな生き物たちが生まれました。その中で、チンパンジーとヒトの共通祖先から生まれたヒトだけが二足歩行で立つようになりました。そのことが私たちを特別な存在にしました。ピラミッドをつくり、文明を築く存在になったのですが、生き物全体の世界から学ぶことはたくさんあるのに、右側の世界だけ(人間だけ)で生きているのはもったいないと思います。

皆さん「ポストコロナ」とおっしゃいます。コロナと戦って、それに勝ってコロナと関係ない生活ができる―そのような時代というイメージを持っていると思いますが、コロナウイルスのように他の生き物と共有しているウイルスが登場しました。私たちはこれからずっとそういうウイルスが存在することを前提に生きていかなければならない。そういう中で生きる賢い生き方を考えていかなければなりません。

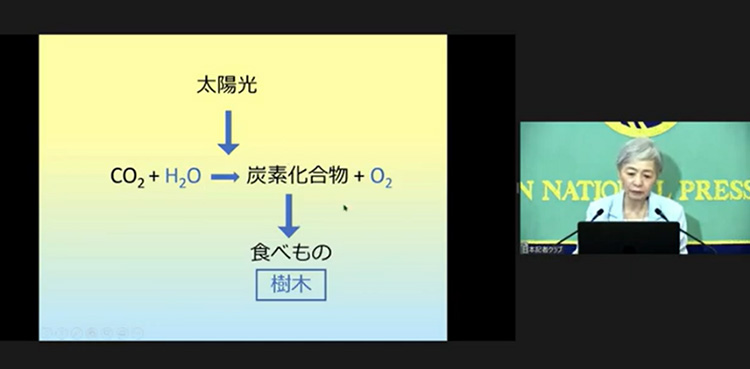

私たち人間、生き物は全部炭素化合物です。タンパク質も糖も、脂肪も、DNAも全部炭素化合物です。食べ物もそうですね。そして炭素化合物は、植物が二酸化酸素と水から太陽の光のエネルギーで作ってくれます。しかも酸素を私たちのために作ってくれます。今「脱炭素」と言う時は「二酸化炭素を出し過ぎているから減らそう」と言うわけですが、「脱炭素」というと私たちも炭素化合物で出来ているので、私たちも「脱」になってしまいます。

有機化合物という炭素化合物は、生き物の世界を作る一番の基本です。(生き物の観点からは)二酸化炭素だけを見て「脱炭素」と言ってしまいますが、生物界は炭素の循環で成立しているので、「脱炭素」と言うと本当の意味を履き違えてしまうと思います。

38億年前に生き物が海の中で生まれたのですが、それからしばらくして光合成をするシアノバクテリアが生まれます。光合成は人間の技術ではまだできません。自然界の中でこういう生物が生まれたのは本当に不思議です。光合成は本当にすごい力だと思います。もちろん人工光合成の努力をすることはとても大事ですが、なかなか難しい技術と認識しなければいけません。

生物種の70%は昆虫

熱帯林が大気中の二酸化炭素を吸収し、酸素を作ります。熱帯林が非常に大事な場所であることはご存知だと思います。熱帯林の中へ入って行くといろいろな木があり、「鍵の木」「キープラント」と呼ばれる木があります。キープラントは一年中実がなっています。森という字は木を3つ書きますが、木だけではだめでそこに動物や鳥がいます。虫もいて森ができています。動物や鳥や虫にとっていちじくのような果物が一番おいしいわけです。熱帯林にこういう果物があることはとても大事です。

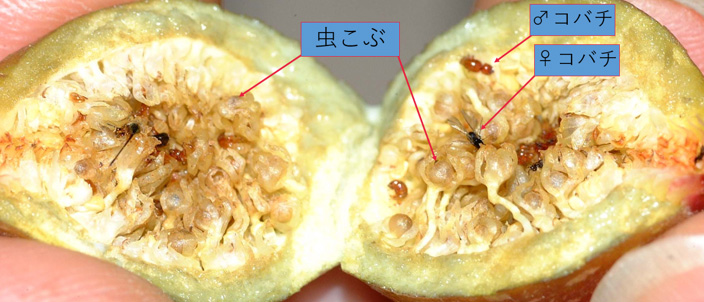

野生のいちじくをポンと割ると、必ずハチが入っています。2ミリぐらいの小さいハチです。いちじくの中に必ず入っているので「イチジクコバチ」という名前が付いています。いちじくの中はとても栄養があって、ここに卵を産みつけて子供を育てるのに適しているのです。ここで生まれたコバチの中で、メスのコバチだけがここの穴から出て行きます。いちじくの中で生まれたオスのコバチはいちじくに穴を開け、メスのコバチが出られるようにしてから、そこで死んでしまうのです。

生物学をやっていると、いつもオスがかわいそうだなと思います。メスのコバチは外へ出て行く時にいちじくの花粉を抱えて行きます。このいちじくは実ですが花でもあるのです。オスのコバチがメスを出してくれるので、いつも実がなるのです。

山火事が起きて木が燃えてなくなった後に、必ず最初に生えてくるのがいちじくの木です。非常に大事な木なのです。この木があってこそ豊かな森なのです。これを見ますと、この2ミリのハチが何百億本もある大きな森をつくり、支えているとも言えます。私たちは植樹で何万本もの木を植え、それは大変な作業ですが、このハチはさりげなく大きな森を作っている―そういう見方をすると、生き物が面白く見えてきます。

何千万種もあると言われる生物種の70%が昆虫で、次に多いのが植物です。木と昆虫の関係で(生物世界の)基本が作られています。生き物たちが作っているそういう世界をベースに、私たち人間が生きていきます。そのように新しい生き方を上手に作って人間らしい技術を作っていきます。生きものとしての人間はそのような生き方ができるのではないかと思っています。

生き物の世界は想定外だらけ

工学は論理であり、統計と確率で予測可能です。ところが生き物は「予測不能」で、何が起きるか分かりません。私は「予測不能」が生物のとても興味深い特徴だと思います。皆さん「想定外」とよくおっしゃいますが、生き物の世界は想定外だらけです。「ブリコラージュ」と行って、「これとこれがあったらいいね」みたいな寄せ集めででき上がっています。

私たちの技術は、どんどん新しくなっていきます。コンピューター技術などはどんどん新しくなり、「古いものはだめ」となりますね。コンピューター技術よりもっとすごいと私が思うのは光合成のシステムで、30億年以上ずっとそのまま使われています。またDNAを使って私たちの体を作るというシステムは、バクテリアと人間とで全く同じです。新しい能力をプラスされて行きますが、基本は変えていません。38億年間、変えずにベースをきちっと守って続いています。古いものを捨てるやり方ではないのです。バクテリアから人間まで、新しいもの(生命)をずっと紡いできたのです。

私たちの社会も、新しいもので競争するのではなく、紡いできたものの中にある面白さを生かしていきたいです。コロナ(新型コロナウイルス)という予想外、予測不能なことと付き合うことになったのを機会に、そういうことも少し考えてもらえればいいなと思っています。

ベストセラー『サピエンス全史』の著者であるイスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリが、その後『ホモデウス』でホモ・サピエンスはこの先どうなるかを予測しています。ここで描かれる未来は、生物工学で生き物を変えたりAIを取り込んだりして、ヒトも新しく変わっていくというものです。ハラリはそれを良しとはしていないのですが、そうなるのではないかと言っています。今の機械論からするとそうなるのでしょうが、私は望みません。やはり、炭素化合物のこの面白さは生かしていきたいと思っています。

人間とタコを比べると…

最後に生きものの面白さを実感するデータを紹介して終わります。

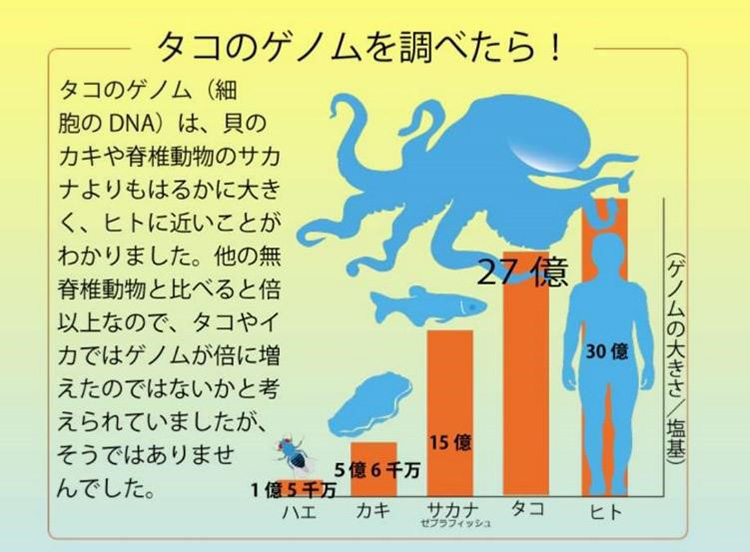

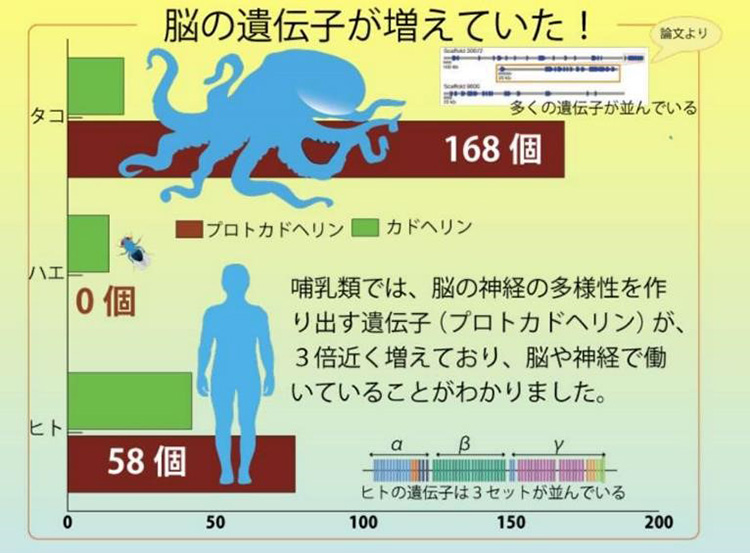

タコのゲノムの塩基数は27億で、魚よりずっと多いのです。ゲノムをたくさん持っているから何かができるということではないのですが、ある種の可能性はあるかもしれません。人間の塩基数は30億ぐらいです。タコのゲノムを調べてみると、中枢神経系、脳に関わるものが多く、脳にしかない特殊な遺伝子があるのですが、人間とタコを比べるとタコの方が多いのです。タコの方が賢いということではないのですが、その機能は分かりません。

人間は、進化のおかげですぐ隣のチンパンジーとは違う面白い能力を獲得しました。二足歩行によっていろいろなことができます。人間という生き物の生き方は、とても面白いと思います。でも他の生き物、例えば「タコなんて」と普通は思いますが、脳に関する遺伝子がたくさんあると聞けば「一体それ何じゃ」って思いますよね。

こういうところから、思いがけない面白いことが出てくるかもしれなません。そういう(生き物の)世界を見ながら、競争、競争だけでなく、「私たち」「生き物たち」という広がりの中で生きる。コロナウイルスと付き合わなければならなくなった体験を生かして、そういう選択をしていく―それが私の願いです。

関連リンク