日本に近づく台風は平均で毎年11.4個。そのうち2.7個が上陸する。気象衛星を始めとする観測技術の進歩で、台風の発生は、まだ日本からはるか遠くに離れている時点で分かる。しかし、それが日本に近づくのか、どれくらい強く発達するのかという将来の姿は、コンピューター・シミュレーションなどで予測するしかない。気象庁はいま、台風の発達強度をより正確に予測するため、新しい「台風強度予報ガイダンス」を作成して実際の台風予報に生かす準備を進めている。

シミュレーションだけでは正確な予報はできない

気象庁が発表している日々の天気予報の基礎になるのは、地球全体の大気の状態を計算する「数値予報モデル」だ。数値予報モデルは、現在の気温や風などのデータを出発点にして将来の大気の状態をコンピューターで計算するための数式の集まり。地球全体の表面を1辺が20キロメートルのマス目で覆い、高度による状態の変化も考慮しながら1日に4回、計算している。

ただし、計算結果として出てくるのは、膨大な数のマス目ごとに得られた気温や風などの数値だ。そこには、たとえば降水確率、あるいは晴れるか曇るかといった関心の高い情報は、直接には示されていない。それに、マス目は1辺が20キロメートルなので、より狭い地域を予報する数値も出てこない。さらに、数値モデルには、たとえば、ある場所の気温がいつも高めに予想されてしまうというような特有のくせがある。こうした数値モデルの予測結果を予報官が修正し、天気予報として発表する。

その際に役に立つのが、「ガイダンス」とよばれる資料だ。「予報モデルがこのような数値をはじき出したときは、この地域では晴れになる」「この場所では、予報モデルで予測した風向きが北風のとき、細かい地形の影響で西風になる」といった具合に、数値予報モデルの計算結果を現実に合わせるための換算表のようなものだ。

台風の強度をより精度よく予報するための新ガイダンス

気象庁はいま、台風の強度を予測するための新しいガイダンスの導入を進めている。予報課の石原洋(いしはら ひろし)予報官によると、台風の新ガイダンスはこれまでのガイダンスとはまったく違う。旧ガイダンスでは、台風の位置などから発達強度を経験的に予測していた。「この位置にある台風は、これくらい発達するものだ」という考え方であり、数値予報モデルの計算結果は使われていない。これを、他のガイダンスと同様に、予報モデルの計算にもとづくガイダンスに改める。

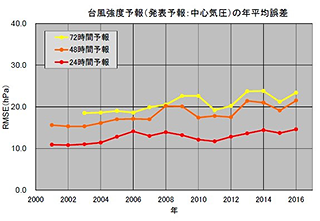

具体的には、たとえば24時間後の台風の強度を予測する場合、数値予報モデルで計算された6時間、12時間、18時間、24時間後の台風の位置に注目し、それぞれの時刻について周辺500キロメートル前後の気温、上空の風などを平均。さらに「現在」から「24時間後」までをふたたび平均し、その気温、上空の風などから、24時間後の台風の「中心気圧」「最大風速」を新ガイダンスで換算して求める。2016年に発生した26個の台風で検証したところ、新ガイダンスで換算した中心気圧の予測結果は、旧ガイダンスに比べて最大で3割ほど誤差が小さくなったという。

発達強度の予測が難しい台風が増えていた?

台風の予報で大切なのは、その進路と発達強度だ。台風の進路は、周辺を流れる大規模な風の向きでおおよそ決まる。進路の予報は年を追って精度が上がってきた。しかし、中心気圧がどれくらい下がるかという強度の予報精度は、ここ15年ほど悪くなってきている。気象庁が台風強度の新ガイダンスの実用化に取り組んでいる背景には、この事情がある。

台風に詳しい琉球大学の伊藤耕介(いとう こうすけ)助教によると、急速に発達する台風が、ここ10年ほどで増えている。1989〜2014年の台風を調べてみると、最大風速が24時間で秒速15メートル以上強まるケースが多くなり、従来は2%前後だったこの「急発達」が、2000年代半ば以降は2〜8%ほどに増えていたのだ。その原因ははっきりしないが、従来の台風予報がこの実態に追い付いていなかった可能性がある。

台風の予報では海の変化も大切

また、伊藤さんは、台風の発達強度を精度よく予測するには、海水温の変化も同時に計算していく必要があるという。台風は、強い風や気圧の変化で直下の海をかき混ぜる。当然ながら、水温は変化する。台風は海から水蒸気の形でエネルギーを得るので、この水温変化は、その後の台風の発達を左右する。大気と海の変化を両方とも計算する「大気海洋結合モデル」を使って実験したところ、発達強度の予測誤差は大幅に減ったという。

天気予報に使われる気象庁の数値予報モデルでは、海水温の変化を計算していない。実際の台風で、表面の海水と深くて冷たい海水が混ざって海面の水温が下がったとしても、計算上は高い水温のままだ。台風の発達にブレーキがかからない。そうした計算結果を実態に合わせるための「換算表」がガイダンスなのだともいえる。

気象庁の新ガイダンスは、すでに試験的に運用されている。昨年の台風については、予測精度がかなり改善された。もちろん、気象の予報は台風だけ正確にできればよいというものではなく、また、限られた予算や人員でやりくりしている気象庁の業務に、学術的な最新の研究成果をすぐ取り入れることも難しい。その一方で、台風や局地的な豪雨など予測が難しい激しい現象に人々の関心は向く。天気はみんなの関心事だ。この新ガイダンスを始めとするさまざまな取り組みで、その期待によりよく応えていってほしい。

(サイエンスポータル編集部 保坂直紀)