「今に息づく 和の伝統」の最終回は、「ジャパン・ブルー」として世界的に知られる伝統的な染色技術の藍染めに着目する。染色だけでなく原料の栽培から収穫、染料作り、さらには商品の販売にも取り組む高校生たちの活動と、藍染めの科学を紹介する。

地域の伝統産業を学ぶ高校生

豊かな緑に囲まれた徳島県立城西高等学校の一角に、陶器製の大きな甕(かめ)が4つ設けられた建物がある。ここは藍染実習室、植物活用科阿波藍専攻班3年の生徒たちが徳島の伝統産業である藍染めに取り組んでいる。

担当教諭の岡本佳晃さんが一声かけると、3年生の生徒10人は3つのチームに分かれ、それぞれの持ち場で作業に取り掛かる。生徒たちは慣れた様子でタオルを染めたり模様を入れたりといった作業を進めていく。

甕に入っているのは藍染めの染め液。生徒たちが育てたタデアイの葉を乾燥、発酵させて作った「すくも」と「灰汁(あく)」を合わせてさらに発酵させたものだ。灰汁とは、カシやクヌギなどの木を燃やした灰に熱湯を加え、かき混ぜた後にできる上澄み液のことで、水に溶けにくい藍の色素・インジゴはこの発酵液中の菌の作用で還元され、水に溶けやすい形になる。

同校で藍染めの実習が始まったのは2010年のこと。地元で阿波藍の伝統を継承する佐藤阿波藍製造所から染料の原料となるタデアイの種を分けてもらい、指導を受けながら教員も手探りで取り組んだ。

初めは化学薬品を使って染料を作っていたが、「教育でやるなら本物に取り組もう」と、2015年からは天然灰汁発酵建てに挑戦してきた。取り組みを引き継ぐ岡本さんは「天然灰汁発酵建ての一番のポイントは、良いすくもを作ることです」と言う。

取り組みは土作りから

阿波藍専攻班の取り組みはまずタデアイを栽培するための土作りから始まる。1月から2月にかけて元肥(もとごえ)を土に混ぜ込み、2月下旬に種をまき、苗を育てて4月上旬に植える。それから刈り取りまでずっと、雑草の除去や追肥などの手入れを続けていく。「暑いし虫が出るし、除草は特にきつかったです」と、生徒たちは振り返る。

刈り取りは夏休み前後の2回、それぞれ1番刈り、2番刈りと呼ぶ。「暑い時期の刈り取りは大変な作業ですが、6年前に工業高校と連携して刈り取り機を開発してからは、ずいぶん楽になりました」と岡本さん。昔の技法を守り続けながらも、それぞれの工程では工夫を凝らしているのだ。収穫した藍は細かく裁断して葉と茎に分ける「藍粉成し(あいこなし)」の後、すくも作りに用いる。

すくも作りは2年生が中心となり秋から冬にかけて行う。乾燥させた葉を土間に山積みにして適量の水をかけ、よく混ぜ合わせ、「寝せ込み(ねせこみ)」を始める。その後およそ3カ月にわたって、水を打って山を崩し、再び積み上げる「切り返し」を5~7日おきに行い、発酵を促す。発酵熱は70度以上にもなり、強烈なアンモニア臭が生じる。「切り返しを20回くらいしないといけないので、体力的にもきついし臭いもきついし大変でした」と生徒たち。

非常に手間のかかるきつい作業ばかりだが達成感は大きく、やり遂げた生徒たちは「この専攻班で活動できて良かった」「城西高校でしかできない経験ができた」と口をそろえる。

活動は校内にとどまらない

阿波藍専攻班の活動は校内にとどまらない。商品開発や学校内外での販売、小中学生や保育園児向けの体験教室、収穫した藍の種子の全国への無料配布などにも取り組んでいる。海上自衛隊や、地元の野球チーム「徳島インディゴソックス」とも連携。インディゴソックスの選手が試合で着用する靴下は城西高校で染色したものだ。

同校はタデアイの栽培(1次産業)から加工(2次産業)、商品開発・販売(3次産業)の要素を融合させ、阿波藍の6次産業化を実践している。さらに、上級学校への進学を目指し「6次産業ビジネスのコースで、食藍の加工や商品化をやってみたいと考えています」と卒業後も藍について学び続ける生徒もいる。

SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)での発信も生徒たちが主体的に行っている。海外から見学者が訪れた際には「言葉が通じないにもかかわらずジェスチャーなどを駆使して積極的にコミュニケーションをとってくれました」と岡本さん。

青く染める色素は世界共通

「藍染めはヨーロッパやアフリカ、アメリカ大陸でも行われていました」と語るのは、京都光華女子大学ライフデザイン学科准教授の青木正明さん。研究のかたわら京都市内で天然色工房tezomeyaを営み、衣料品などの染色や製品の販売も手がける。

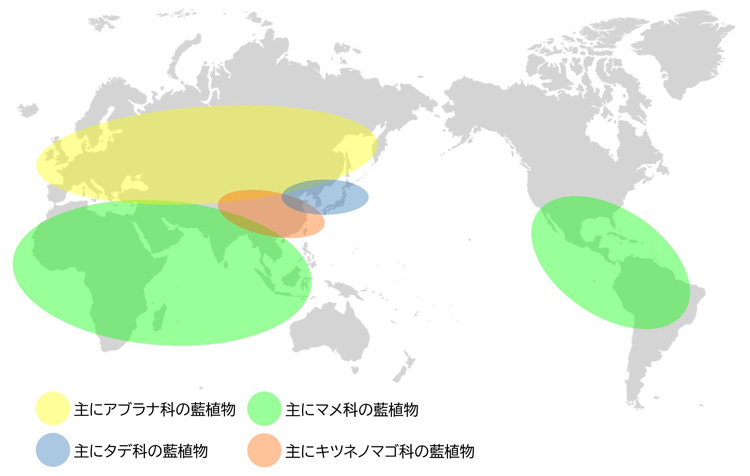

藍染めの原料として栽培・採取されている植物は地域によって異なり、世界全体で見るとマメ科の植物が多く使われている。日本ではタデ科のタデアイを用いる藍染めが各地で伝わっており、阿波藍もその一つだ。沖縄では、台湾や中国大陸南部にも分布するキツネノマゴ科のリュウキュウアイが使われている。使われる植物はさまざまだが、青く染める色素がインジゴであることは共通している。

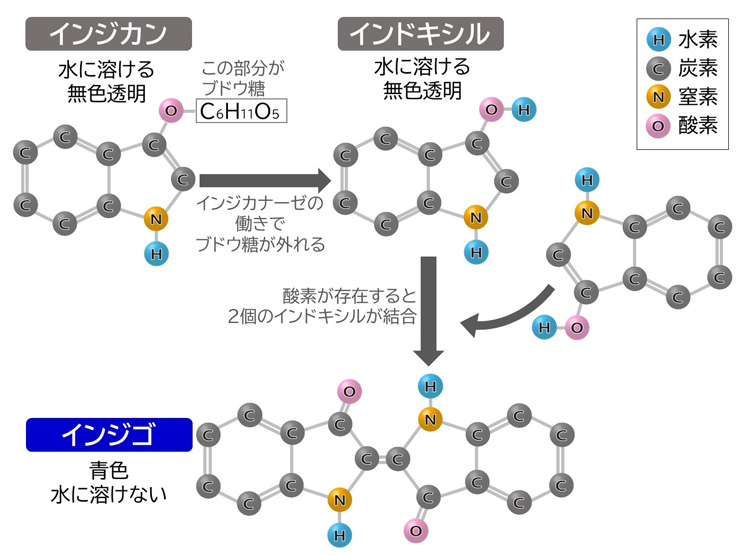

インジゴは、植物体の中ではインジカンという無色透明な物質として存在している。酵素の働きでブドウ糖が外れてインドキシルとなり、酸素のある環境でインドキシルが2つ結合すると青色のインジゴになる。

「インジカンは多様な動植物に存在するトリプトファンというアミノ酸に由来しています。身近な物質だったから、世界のあちこちで染料として用いられたのかもしれません」と青木さんは見ている。

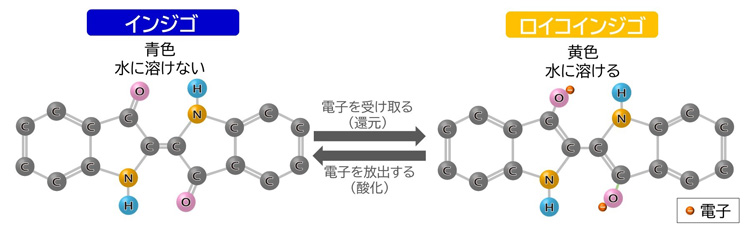

インジゴは水にほとんど溶けないので貯蔵や輸送には適しているが、染色にあたってはいったん水に溶ける状態に変える必要がある。城西高校の生徒が手間をかけてすくもを作り、灰汁を使うのはこのためだ。発酵を経たすくもの中や水中にいる菌がアルカリ性の環境で育ち、電子の受け渡しを手助けする。インジゴが電子を受け取る(還元される)と、水に溶ける黄色いロイコインジゴとなる。繊維の中に入りこんだところで空気に触れると、酸素分子に電子を奪われて(酸化されて)、青色のインジゴに戻る。これが繊維を染めるからくりだ。

藍染めが世界各地で行われている背景に木綿が染まりやすいという性質がある。日本でも江戸時代に木綿の普及と共に藍染めが庶民にまで広まったのだが、なぜ木綿が染まりやすいのか、理由はまだわかっていない。

「実は面白い仮説があるんです」と青木さんは言う。綿や麻などのセルロース系繊維はブドウ糖が鎖のように連なっている。隣り合う鎖の距離はインジゴ分子が持つ2つのベンゼン環の距離とほぼ同じで、分子がピタリと収まるのでよく染まるのではないか。これは高エネルギー加速器研究機構・構造生物学研究センター所長の千田俊哉さんが考えたもので、「実験で確認するのは難しいそうですが、いつか明らかにしたいテーマの一つです」と青木さん。

藍染めが支える伝統文化

青木さんは、世界各地で使われている天然染料の歴史や科学を網羅的にまとめた「Natural Dyes(ナチュラル・ダイズ)」を著したDominique Cardon(ドミニク・カルドン)の言葉を引いて、「藍染めがあったおかげで、日本は先進国でありながら伝統的な染め物の文化を持ち続けている素晴らしい国になったんです」と語る。

明治時代以降は合成染料に押され、第二次世界大戦中には食糧増産のために栽培を禁止されてしまった藍。それでも、藍染めを復活させ継承する人たちがいて、現代の若者たちの挑戦へと続いている。城西高校阿波藍専攻班の3年生たちは「多くの人に阿波藍を知ってもらいたい」「ハンカチやストールの新しいデザインを生み出したい」「木材を染色できるようにしたい」と、それぞれの思いを語る。

世界各地で受け継がれてきた、生きた伝統がここにもある。

徳島県立城西高等学校 植物活用科 阿波藍専攻班

1904年、徳島県立農業学校として創立。徳島県城西高等学校、徳島県立徳島農業高等学校を経て97年に現在の名称に。農業科学科を前身とする植物活用科は2012年に設置され、その中の阿波藍専攻班が阿波藍文化の継承や交流活動に取り組む。

青木正明

京都光華女子大学 短期大学部 ライフデザイン学科 准教授/天然色工房tezomeya 代表

東京大学医学部保健学科卒業。株式会社ワコールに勤務後、2002年に天然色工房tezomeyaを開業。09年より京都芸術大学美術学部非常勤講師、19年より現職。