「今に息づく 和の伝統」の第2回は、日本で2000年以上にわたり続く稲作の水利用について紹介する。必要な水を確保し、不要な水は素早く排出する技術が米の大量生産を可能にした。都市化が進んで日本人の生活様式が変わる中、水利技術はその時代にあった最適なものへ進化を続けている。

水利施設の整備で稲作が広まった日本

米は日本人の主食であり、イネを栽培する水田は全国各地に広がっている。ほかの穀物と違って稲作には大量の水が必要となる。その理由について「イネはもともと湿地を好む植物です」と東京大学大学院農学生命科学研究科准教授の乃田啓吾さんは説明する。乃田さんは農業水利が専門で、水害などへの対策として地域社会のメンバーが協働する仕組み作りを志す。

イネは、ムギやトウモロコシと比べて生育に必要な水の量ははるかに多いが、逆に水さえあればしっかり育つ。水を田んぼに張ると湿地と同じ状態になり、通気組織の発達したイネは根腐れを起こさないが、雑草の多くは酸欠状態になって育たないという。

日本に稲作が伝わったのは縄文時代のこと。日本は平地が少なく地形が急なので、初めは沢などの水を得やすい棚田のような谷あいで米作りが行われていた。奈良時代の頃はため池を造ってそこから水を引くようになり、開墾が進んだ。

一方、氾濫を起こすような大きな川が流れる低平地の水を制御するのは難しく、大量の米を効率よく生産できる水利施設が整うようになったのは戦国時代の頃だ。その後、明治時代から昭和初期になると、水の便が悪かった台地にも長い水路を建設して水を引くようになった。食糧難に見舞われた戦後には大規模な新田開発が進み、それまで湿気が多すぎて耕作が困難だった沼地も水田になった。

米生産以外の役割も果たす水田

整備された水田は、米の生産以外にもさまざまな役割を果たしている。生き物が生息して生態系を形成し、植物の光合成や水の蒸発が周囲の気温を下げる。また、雨水を一時的に貯留して洪水や土砂崩れを防ぎ、川の水量を安定させる。水田を造り維持することは、地域全体のくらしを守り豊かにすることに繋がっている。

高度経済成長期には、都市化により水田を取り巻く環境が変化した。かつてはあたり一面みんな農家で米作りをしていたが、農地から宅地への転換が増えて農業をする人としない人が地域に混在するようになった。「日本の取水・排水の設備は農家が自分たちで管理するものだったのが、農家が減ると人手不足で水路やゲートといった設備の維持管理に手が回らなくなります。農業水利に対する地域社会の理解が薄れていくという問題も出てきました」と、乃田さんは話す。こうした問題は1980~90年代に顕在化し、各地で水利の改善が進められてきたという。

人手不足に対応し遠隔操作で取水と排水

乃田さんが研究フィールドとしている富山市婦中町の神通川流域でも、まず、農家がそれぞれで行っていた取水を統合して、頭首工(とうしゅこう)を設けた。頭首工とは、川から決めた量の水を引くように水面の高さを調整し、水の供給を安定させる設備だ。研究フィールドの上流にある井田川合口(ごうぐち)頭首工は1996年に建設され、井田川水系土地改良区によって管理されている。その後、さらにICTを導入し、遠隔操作でゲートの開閉をするなど、少ない人数で管理できるようにしている。

水利というと田んぼに水を引いてくることばかりを想像しがちだが、不要な水を処理することも同じように大切だ。研究フィールドにある富川調査地でも、水を引いてくるための用水路と捨てるための排水路が田畑を巡るように造られ、低きに流れる水の性質を巧みに利用して必要な量だけを行き渡らせている。

水田に出入りする水の量を調節する自動給排水装置など、ICTの導入も進められている。この装置は、農家が遠隔操作できる上に天候の変化に対応して自動でゲートの開閉を行う。現在は実証実験を行っているところで、乃田さんは「コストの問題はありますが、生産性を高めるためにもこうした装置がもっと普及してほしいと思っています」と期待を寄せている。

農家だけでなく地域全体の理解を

近年は気候変動の影響によって新たな問題が生じている。代表的なものが、田んぼに貯まっている水の温度が高すぎるために米の品質が低下する高温障害だ。対策としては、温度の低い水を流し込んで温まった水と入れ替えること。これまでイネ栽培に必要としていた以上に水が必要となり、瀬戸内海沿岸など比較的降水量が少ない地域では水不足がより深刻になる。

頻発する洪水も重大な問題だ。河川流域の幅広い関係者が協力して対策にあたる「流域治水」において、水田の水を一時的に貯留できる機能を活用した「田んぼダム」も注目される。「大雨で一時的にイネが水に浸かってしまった場合も、速やかに水が捌ければ大きな被害はありません」と乃田さんは言う。

しかし、水田に貯められる水の量やイネの生育に影響が出ない貯留時間にも限度がある。限界を超える降水には田んぼダムやICT化した施設・設備も太刀打ちできない。それでも「事前に機能や効果、そして限界について、農家だけでなく地域全体が理解する必要があります」と乃田さんは研究の意義を説く。

他分野と連携して水害対策を進める

乃田さんは現在も研究フィールドを月に1~2度は訪れる。昔から洪水の被害を受け、田んぼダムを10年以上続けているこの地で水害対策を研究しているのだ。米や大豆を生産している農家の小森雅廣(まさひろ)さん達の協力を得て、実際に洪水が起こった際に水田や排水路の水位がどのように変化するのかを調査し、地域の人々にフィードバックしている。

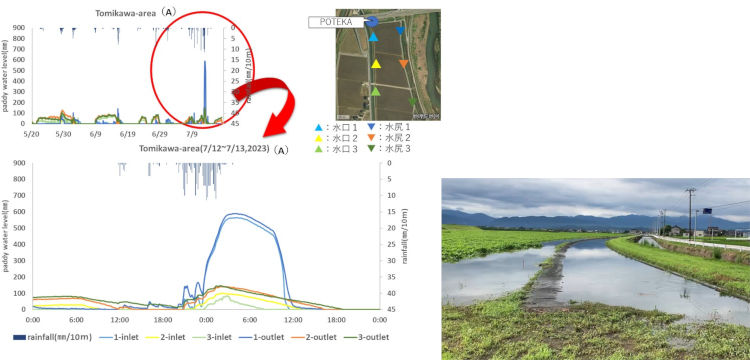

乃田さんたちは田んぼに水を引き入れる水口(みなくち)と排出する水尻(みなじり)、そして排水路に水位計を設置。そばに気象観測装置も設置して、常時オンラインで降水量と水位変化を観測できるようにした。

データ収集を担うのは、乃田さんが昨年度まで在籍していた岐阜大学時代からの教え子である同大学修士課程1年生の豊田理紗さん。豊田さんは降雨量と水位のデータを示して「このあたりは2023年の7月12日から13日にかけて大雨に見舞われました。そのときの水位の変化がグラフにはっきり現れています」と説明する。今後は排水路のデータも分析を進め、洪水が起こった際にどのように水を貯留すれば被害を最小限にできるのか、模索していくという。

調査には河川工学が専門の富山県立大学工学部環境・社会基盤工学科講師の吉見和紘さん達も参加している。乃田さんは「農業水利だけでなくいくつかの分野で連携することで社会に役立つ研究ができると考えています」という。

水田農業の意義を国内外に発信

農地が単なる生産の場ではなく、さまざまな機能を持っていてそれが社会の役に立っているということを広く知ってもらおうと、研究に加え、一般向けのシンポジウムを開催するなどの努力を乃田さんは続けている。

農業に関心のない層にまで取り組みを浸透させるために、乃田さんは岐阜大学時代から同大学工学部社会基盤工学科とともに「農村GO!」というゲームアプリの開発を進めている。地域の農業や水資源に関係するスポットについて楽しく学べるもので、もう一つの研究フィールドである愛知県小牧市で、このアプリを利用した小学生向けのイベントを実施した。

さらに乃田さんはアジア諸国にも目を向け、ラオスの水環境の整備に関わっている。「日本の高度経済成長期と同じように、都市化によって水田が減り、河川の水質悪化が進みつつあるラオスで水田の機能をきちんと評価することによって、水循環を維持した都市をつくるように提案する」のが目指すところだ。

一方で、世界的に見ると水田農業に対するバッシングの声も少なくない。大量の水を消費することや、水を張ることによって温室効果ガスであるメタンが多く発生することが問題視されている。乃田さんは、水を張ったり抜いたりする間断灌漑(かんだんかんがい)などの取り組みも挙げながら「水田が社会にとって大切な機能を持っていることを、国際的に発信していかなければならないと思っています」と語る。

科学的視点で捉え直した水管理は、それぞれの地域に根ざしてこれからも進化していくことだろう。

乃田啓吾

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授

東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。茨城大学農学部産官学連携研究員、東京大学生産技術研究所特任研究員、同特任助教、岐阜大学応用生物科学部助教、同准教授を経て、2023年より現職。

関連リンク