新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の大流行で、私たちは感染症が世界共通の課題であり、対策を講じるには世界的な視野が必須であることに気づいた。そこで、特集「海を越えてきた研究者たち」第2回では、マレーシアの大学を卒業後に留学生として来日し、約20年にわたって蚊媒介性ウイルス感染症の研究に取り組む東京大学大学院医学系研究科教授のモイ・メンリンさんに、これまでの経歴や国際連携の重要性、研究者に求められることなどを聞いた。

自らの病気をきっかけに研究の道へ

人類の歴史において、感染症は一気に大量の命を奪ってきた。古代からペストや天然痘のパンデミック(世界的大流行)の記録が残されており、毎年のように流行するインフルエンザや近年のCOVID-19など、さまざまな感染症が私たちの暮らしを脅かしている。

ゆえに、感染症対策は世界の国々にとって極めて重要なテーマであり、国単位での取り組みだけでなく、各国で知見を共有して研究を進めることが求められる。感染症対策に向き合い、アジア諸国での豊富な経験を生かし最先端で活躍しているのがモイさんだ。

モイさんの出身地は、多民族国家マレーシアの首都クアラルンプール。マレーシア・プトラ大学の環境科学科で微生物学を学んでいたモイさんが、日本で感染症の研究に取り組むきっかけになったのは、自身がデング熱を発症したことだった。

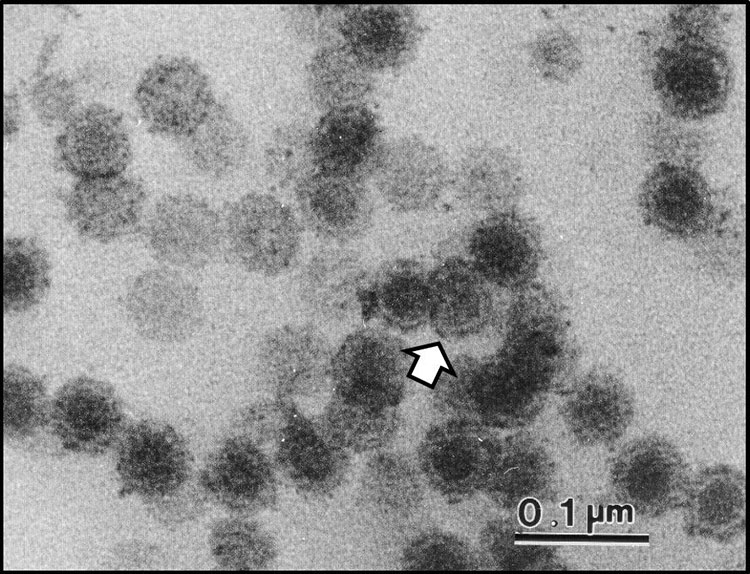

「大学在学中にデング熱を発症しました。デング熱というのは蚊が媒介するウイルス性感染症で、東南アジアでは毎年多くの死者を出しています。ただ、有効な薬やワクチンはまだ開発されていません。そこで自分に何かできないかと考えました」とモイさんは振り返る。

日本留学で生涯の恩師と出会う

海外で感染症の研究に携わることを決意したモイさんは文部科学省の留学制度に応募して合格、日本へと渡った。マレーシアは親日国で日本の製品や食文化が日常にあり、また日本のテレビ番組が翻訳され盛んに放送されていたこともあり、日本に対して親近感があったという。

筑波大学日本語・日本文化学類で日本語を習得したモイさんは、修士課程に進み子宮腺筋症の研究に取り組んだ。しかし博士課程では自らやりたいことに進むべきだと思い、蚊媒介性ウイルス感染症研究の第一人者である国立感染症研究所の倉根一郎先生(所長を経て、現名誉所員)の門を自らたたいた。そして大学院に籍を置きつつ感染症研究所にも通うことになり、「私の研究者人生において、倉根先生との出会いは本当に大きかったと思います。多くの事を学ばせていただき、毎日が貴重な経験でした」とモイさんは感謝している。

デング熱はネッタイシマカなどの蚊が存在する、熱帯および亜熱帯地域の100カ国以上で発生している。感染者数は今世紀に入ってから急増しており、2019年の世界保健機関(WHO)に報告された症例数は約520万件にものぼる。また、2022年にもアジアを中心に大規模な流行が発生している。

モイさんはデング熱に感染した人の免疫反応に注目して研究を進めた。「ある人では症状が重症化するのに、別の人では軽い症状で収まります。その原因が解明できれば防御する要素が明らかになり、ワクチンの開発などにつながると考えました」

海外との連携は信頼関係が大切

博士課程修了後は厚生労働省の技官として感染症研究所で研究を続けていたモイさんは、2015年1月に長崎大学熱帯医学研究所の准教授に就任。世界保健機関(WHO)熱帯新興ウイルス感染症 指定研究協力センターの副センター長も兼任し、マレーシアやタイ、ベトナムなど東南アジアでのフィールドワークも、これまで以上に行うようになった。現地の医療担当者が採血を行い、モイさんたちは研究室で実験や解析を担当。そして、東南アジアでのジカ熱の流行を遺伝子系から解析し対策案や提言を行った。また、COVID-19のパンデミック(世界的大流行)の際は、日本とWHOとの情報交換など研究や対策に尽力した。

ただし、海外の研究機関との連携では注意すべき点もあるとモイさんは指摘する。「例えば、年限を区切ったプロジェクトだと、日本では政権が変わろうとも決められた期間は安心して研究に取り組めますが、東南アジアでは政権交代でいきなり研究費が途絶えてしまうことがあります」。そのため、東南アジアの国々との研究では信頼できるカウンターパート(受け入れ機関)を見つけ、現地の実情を把握する必要があるという。

また、感染症の多くが流行する熱帯、亜熱帯地域の国々の大半は欧米や日本とは経済格差があり、双方の利害関係にも隔たりがある。大手製薬会社はワクチンや治療薬を開発しても投資に見合う利益が得られないことを危惧し、途上国側は検体を提供しても成果を享受できず、製薬会社の利益のための手段となることに警戒心を抱く。こうした事情から過去には新興感染症の検体を先進国の研究機関に提供することを拒否した国もあり、WHOも問題視しているという。

そのような事態を避けるために「感染症が発生してから提携するのではなく、平時から海外の研究機関としっかりとした協定を締結し、研究者を中心としたネットワークを築いたうえで、現地の人々とよく相談しながら研究を進める必要があります。そして、何らかの成果が得られたら、検体を提供してくれた国にも還元することが大切です」とモイさんは主張する。そうして得られた信頼関係が、新たな感染症が発生した際の迅速な対応に結びつくのだ。

情報拡散が速いので、研究者同士の協力を

2021年10月に東京大学大学院医学系研究科に転籍したモイさん。研究に尽力することに変わりはないが、研究者を取り巻く環境はこの10~20年でずいぶん変わったという。

「最近は情報の拡散が速くなり、他の研究者と協力していち早く成果を出すことが求められるようになりました」というのがモイさんの実感だ。実際、COVID-19への対応においては世界中から研究成果が続々と発表され、それらは瞬時に世界中へ広まったのだ。

そんな現状ゆえ共同研究のパートナーが日本国内に限らないのは言うまでもなく、海外の補助金を活用することも視野に入れる必要がある。すると重要になるのが、各国の特性を理解することだ。

例えば、日本についてモイさんは「良いものを出そうという意識が非常に強いので、安全で信頼性の高いものが開発できるでしょう」と分析する。技術についても「COVID-19への対応では後れを取りましたが、日本の技術が立ち遅れているわけではありません。例えば、ペプチドの生成で高い技術を持っている企業がありますから、ワクチンの開発に活用できるはずですよ」とのことだ。ペプチドは複数のアミノ酸が結合したもので、タンパク質に比べて小さな分子だ。すなわち、ウイルスのタンパク質の一部分をペプチドとして再現し、効率的に免疫を活性化できれば、有効なワクチンになり得る。

一方で、臨床試験を行うとなると、日本ではややハードルが高い。しかし「インドネシアやマレーシアは臨床試験に対して積極的です。日本の研究ノウハウを各国の臨床試験に持ち込めば相乗効果も期待できるかもしれません」とモイさん。こうした知見は自国で研究しているだけでは得られない。世界を舞台に活動することで、可能性を広げられるのだ。

国が異なれば、研究や実験方法も変わる

「日本の若手研究者は、どんどん海外を見てきてほしいと思います」とモイさんは語る。「研究や実験方法、研究者が置かれる環境やコミュニティーも国によって異なります。幅広い国と交流することで、幅広い発想を持つことができますから、自分でチャンスを作って発展させていくことが大切です」

また、海外から日本に戻ってきた時にポストがあるのかという問題についても「今は人材不足が懸念されていますから、優れた実績を持つ研究者はもちろん、海外で経験を積んで人間としての実力を高めた研究者は引く手あまたでしょう」とのことだ。

「これまでデング熱やジカ熱のウイルスの性質、特性等を研究してきましたが、今後はより一歩進んだ、実用可能なワクチンの開発に取り組みたいと考えています」と語るモイさん。デング熱に苦しめられた若き日に抱いた志は、まだまだ半ば。さまざまな国と手を取り合って、未来へと歩んでいく。

モイ・メンリン(MOI MENG LING)

東京大学大学院医学系研究科 国際保健学専攻 国際生物医科学講座 発達医科学・主任教授。

マレーシア・プトラ大学卒業。2003年に来日し、筑波大学大学院人間総合科学研究科 社会環境医学専攻(研究機関:国立感染症研究所)博士課程修了。2010年 博士(医学)取得。

厚生労働省 国立感染症研究所 ウイルス第一部・厚生労働技官、長崎大学熱帯医学研究所 病原体解析部門 ウイルス学分野・准教授、同教授などを経て、2021年より現職。国立感染症研究所 客員研究員、内閣府所管 日本医療研究開発機構(AMED)アドバイザリーボード委員を兼任。

2018年日本ウイルス学会杉浦奨励賞(外国人初)、2020年第4回AMED理事長賞(外国人初)などを受賞。母語のマレーシア語のほか、英語、日本語、標準中国語、広東中国語、インドネシア語の6言語を操る。

関連リンク