「自然と向き合うワカモノたち」の第4回は、フードロスと食糧不足という2つの社会課題を同時に改善しようとする広島県立西条農業高等学校、生活科理科班の課題研究を紹介する。班に所属する2年生の女子生徒7人は、地域の飲食店などで出た食品の残りかす、いわゆる残渣(ざんさ)をエサとしてコオロギを飼育。将来的な目標として宇宙での飼育・食用の実現を掲げ、研究を進めている。

社会課題の解決に結びつくメニューの開発を

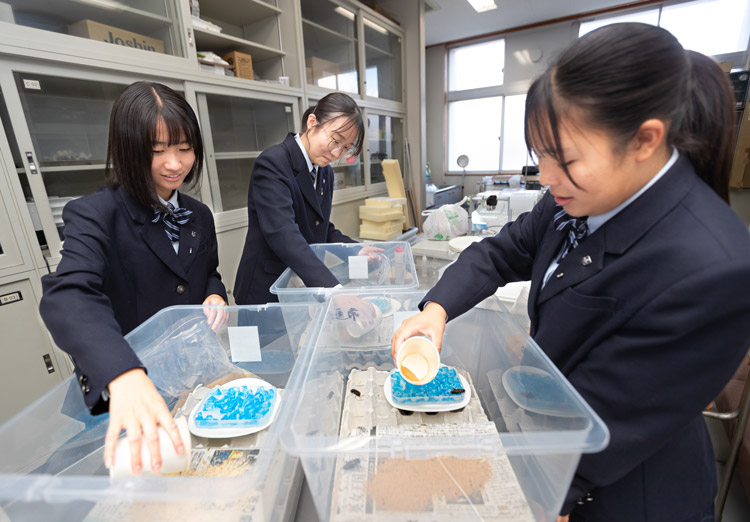

緑に囲まれた校舎の一室に、女子高生たちの明るい声とコオロギの鳴き声が響きわたる。ここは広島県立西条農業高等学校。2022年7月に「高校生科学教育大賞」の優秀賞に選ばれた「農業女子が昆虫を育てて食べる!~広島の特産物残渣を餌にした食用昆虫,宇宙へ~」に取り組む生活科理科班のメンバーだ。このユニークな発想はどのようにして生まれたのだろう。

西条農業高校は2012年からスーパーサイエンスハイスクール(SSH)※に指定されている、日本で唯一の農業高校だ。学校には7つの学科があり、生活科では2年生から4つの班に分かれ、2年間にわたって課題研究を行っている。4月にメンバーが決まると、まず課題研究のテーマを話し合うことになる。

※スーパーサイエンスハイスクールは文部科学省により選定され、先進的な理数教育を実施するとともに、将来国際的に活躍し得る科学技術人材等の育成を図ることを目指している。

最初、この生活科理科班のメンバーの取り組みは、社会課題の解決に結びつくメニューを開発しようというところからスタートした。各人が社会課題についてリサーチした結果、2つの相反する課題が出てきた。気候変動や人口増に伴う食糧危機の問題と、食品が多く廃棄されているフードロスの問題だ。

そこで双方の解決に寄与するメニューの開発を目指すことになり、彼女たちはさらにリサーチを進めた。すると「祖母が営むお好み焼き店でキャベツの芯が余っていることがわかったんです」と酒井里奈さん。島谷涼花さんは自宅の近所にあるラーメン店でだしを取った後の煮干しを廃棄していることを知った。「それではこれらの残渣を使ってメニューを考えよう」としたのだが、調べてみると同様の試みはいくつもあって、新鮮さに欠ける。そんな状況においてチームの方向性を決定づけたのは、島谷さんの提案だった。

小面積で効率よく飼育可能

「テレビのバラエティー番組で昆虫を食べているのを見たことがあって、残渣で昆虫を育てて食べることを思いついたんです」と島谷さん。この提案に対しメンバーからは「くさそう」「育てるのはいいけど食べたくない」といった声が上がったものの、話し合いの結果、このテーマで進んでいくことが決まった。

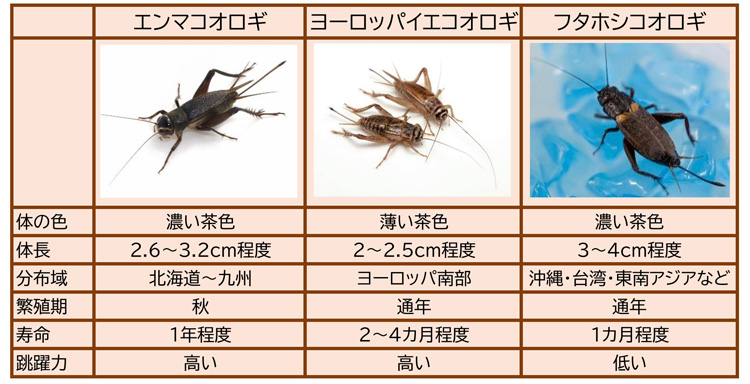

多種多様な昆虫の中からコオロギを選んだのは、小面積で効率よく飼育でき、たんぱく質やエネルギーが豊富で栄養価も高いためだ。「牛肉1キログラムを得るためにはおよそ10キログラムのエサが必要ですが、コオロギであればエサは1.7キログラムほどです。面積も牛の5分の1から20分の1で済むという研究論文が出ています」と同校教諭でSSH事務局の大野佑二郎さんは説明する。加えて、コオロギが雑食なのも、残渣で飼育するには好都合だった。

ここでさらに彼女らの発想は、「昆虫食を宇宙食」にと飛躍する。この発想は、学校が2020年から「宇宙農業」を学校としてのテーマに掲げていることに起因する。「SSHとして10年間の活動を通じて、農業・食料問題を科学技術の力で解決し、与えられた課題をこなす力はついたけれども、生徒たちが自ら課題を見つける力はあまり伸びていないのではないか、という疑念が教員の間で出てきました。そこで、自由な発想が求められるムーンショット型の研究を推進しようという話になったのです。その中でも宇宙はまだわからないことが非常に多いので、宇宙農業ということになりました」と大野さんは説明する。

そこで同校では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)に依頼して1年生全員を対象としたオンライン講義を行ったり、イベントで宇宙飛行士と交信したりと、生徒たちの興味を喚起し知識を深めるための施策を実行してきた。入学時から宇宙農業について学んできた彼女たちが昆虫食に取り組むとなれば、宇宙での利用を視野に入れるのは自然なことだった。

大枠が固まったところで、植物バイオテクノロジーや持続可能な農業への理解促進に貢献する取り組みを表彰する第6回高校生科学教育大賞(バイテク情報普及会主催)に応募。斬新な発想や食糧問題解決への貢献の可能性が評価され、優秀賞に輝いた。チーム結成からわずか3カ月後の快挙だった。

調理はチョコクランチなど自由な発想で

とはいえ、7人の課題研究はまだ始まったばかりで、試行錯誤の連続だった。食用のコオロギとして一般的なのは一年中繁殖が可能なヨーロッパイエコオロギとフタホシコオロギで、まず前者を取り寄せたのだが、不慣れなこともあって飼育がうまくいかず、ほとんどが2週間で死んでしまった。かくして彼女たちは、早々と挫折を味わうことになった。

そこで、彼女たちは広島県内にあるコオロギの養殖場を訪問し、教えを請うことにした。この養殖場で飼われていたのは星のような斑紋が2つあるのが特徴のフタホシコオロギで、生育に適した室温や水分を切らさないようにすることなど、環境や飼育のノウハウを学ぶとともに、コオロギ50匹の提供を受けた。

ここで勧められたアーモンドをエサとして使用し、コオロギが移動しやすいように水場やエサ場に石や卵パックを入れるなど工夫した結果、50匹だったコオロギは半年足らずで1400匹以上になった。そして、その後も自然繁殖によってどんどん増え続けている。

育てたコオロギはもちろん賞味。課題研究を始めた頃は食べたくないと言っていた生徒も含め、チーム全員が食べた。味はサクラエビやいり豆に近いという意見が出た。また、大野さんによると「お酒に合いそうです。素揚げしたものにいろいろな味付けをして食べてみたんですが、私は塩がいいと思いました」とのことだ。

他の先生にも食べてもらったところ、虫を食べることに抵抗がある人もいるから、見た目を工夫したらどうかというアドバイスを受けた。そこで、「チョコクランチにしてみる」、「ひじきに混ぜてみる」とバラエティーに富んだメニューを考案。これらの対策を講じたところ、なかなか好評だという。調理法でも、彼女たちの自由な発想に基づく試行錯誤が行われているのだ。

疑似的な無重力状態でふ化の実験

飼育が軌道に乗ったら、次は残渣をエサにして育てる段階だ。そこでお好み焼き店やラーメン店から提供されたキャベツや煮干しを乾燥させ粉末にしてコオロギに与えてみた。

コオロギのエサとしてはたんぱく質などをバランス良く含むものが理想だが、残渣を活用するため、まずはキャベツの芯だけでどこまで成長させられるのか実験してみた。しかし、キャベツのみ与えて1ヶ月ほど観察すると、個体数は減らないもののアーモンドに比べると成長が遅い。「やはり、たんぱく質や脂質の不足が影響していると考えられます」と大野さんは分析する。

また、煮干しは好まれないようで、幼虫はほとんど死んでしまい、成虫もあまり食べないという。するとエサとしての活用は難しいようだが、可能性がないわけではない。コオロギはカルシウムが不足すると共食いをする傾向があるので、だしをとった後でも豊富なカルシウムを含んでいる煮干しは共食いが見られたときの対策として有効かもしれないと大野さんは考えている。

また、彼女たちの取り組みを中国新聞の記事で知った地元の弁当屋さんが協力を買って出てくれて、さまざまな残渣を提供してもらえることになった。その中でまず、たんぱく質含有量が野菜くずより数倍高い天かすを使用した飼育が計画されており、今後さらに幅を広げていく予定だ。個体数が順調に増えているので、多様なエサによる比較ができるようになる可能性もある。

そして、将来的に宇宙空間での飼育を目指すなら、無重力状態においてもふ化して育つ必要がある。そこで、同校の農業機械科の生徒たちが作製した3Dクリノスタットを使用し、疑似的な無重力状態で卵がふ化するかを調べている。専門技術を指導する環境がある農業学校ならではの連携だ。「ふ化した後ちゃんと育つかどうかも見てみたいと考えています」と岡田珠莉さん。

誰も知らないことへの挑戦を通じて成長

課題研究が着実に進んでいるとはいえ、残渣で育てたコオロギが宇宙食となるまでの道のりはまだ遠い。

「宇宙農業とは、誰も知らない、情報がないことへの挑戦です」と大野さんは語る。「自身が試して出た結果にうそはありません。ですから、課題研究を通じて、こうしたことに対処する姿勢や真実を自分で見つける力を身に付けてくれればいいなと思っています」。チーム結成からの彼女たちの歩みは、この期待にしっかりと応えていると言えるだろう。

2022年11月には、第30回衛星設計コンテストで、「ジュニア大賞」と「日本宇宙フォーラム賞」のダブル受賞という嬉しいニュースも飛び込んできた。明るく元気いっぱいの7人は、これからますますたくましく成長していくに違いない。