SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)の考え方を導入して地域課題の解決や活性化に取り組む「ローカルSDGs」の動きが全国各地で注目を浴びている。持続可能な未来という海図のない海原へこぎ出す地域社会にとって、SDGsは理想的な未来像へとたどり着く道筋を示す「コンパス」の役割を果たしている。現地のリアルなデータを収集し、SDGsの実践において最も重要な資源の一つである「情報」を広く共有するためのプラットフォームを構築している、法政大学デザイン工学部教授の川久保俊さんに伺った。

はやり言葉でなく、理解を深め有効活用へ

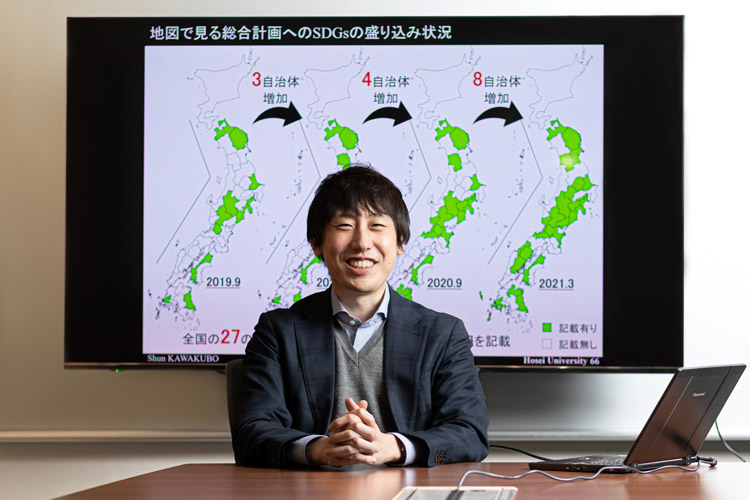

いま、地球は非常に多くの課題を抱えている。その解決を目指して国連が2015年に定めた持続可能な開発目標「SDGs」は多くの人々に認知され、17のゴールに向けた取り組みが世界中で進められている。その考え方を地域づくりに適用した「ローカルSDGs」は多くの自治体の総合計画に盛り込まれ、国も積極的に後押ししている。

環境省の環境研究総合推進費「ローカルSDGs推進による地域課題の解決に関する研究」の研究代表者を務める川久保さんは、SDGsを単なるはやり言葉で終わらせないよう、多忙な研究の傍ら普及啓発にも力を入れている。

SDGsは決して遠い世界の話ではない。地域社会にとって重要なのは、長期的な視点で取り組みの方向性を示す「コンパス」、関係者との協働を促進するための「共通言語」、持続的に取り組みを推進するための「エンジン」という3つの役割に特徴づけられる。利用する視点での理解と有効活用を広めることが、川久保さんの当面の目標だ。

「頑張り」を可視化し、時空間を超える

SDGsがコンパスに例えられるのは、地図用コンパスで使われる磁石のN極S極のように、SDGsを基準とすることによって、地域社会における未来を見据えた取り組みの現在の立ち位置や、これから進むべき方向が見えてくるからだ。

地域で実際に行われている取り組みを17のゴールそれぞれの切り口で拾い上げてつないでいくことで、全体を俯瞰(ふかん)するストーリーとして理解でき、多くの人々と共有することが可能になる。こうして、自分の地域が力を入れて取り組んでいること、いわば「頑張り」を可視化し、今その地域だけでなく他の地域や後の世代にも時空間を超えて役立たせる――。ここにローカルSDGsの価値がある。

重要なポイントは、ストーリーの構築と幅広い情報共有だ。地域が抱えている課題はその地域に特化した部分と他の地域と共通する部分の組み合わせで構成されており、解決のためには双方について知る必要がある。そして、各地域の事例・データが共有できれば、他地域の先行事例に学ぶことができ、地域のニーズが分かり官民連携のきっかけが生まれるのだ。

そこで本稿では、地域の代表的な成功例として北海道下川町のストーリーを、幅広く活用できる知識としてローカルSDGsプラットフォームを紹介する。

森林とともに歩む下川町のストーリー

川久保さんの持論は「答えは地域にある」。地域の実情を知るために、これまで全国各地に足を運び、人々の声に耳を傾けてきた。「全国各地で素晴らしい取り組みが行われていますが、それを主導する方はさまざまな苦労もされていて、豊富な経験値があります。それを共有していただくには、実際にお会いしてお話を伺うのが一番だと思っています」

このようなフィールドワークの中で出会ったのが、北海道の北部に位置する下川町の取り組みだ。

「ここは森林の町なので、SDGsの17ゴールの中でゴール15『陸の豊かさも守ろう』に取り組むことを真っ先に決定しました。さらに、木を植えて、育てて、伐採してという循環を意識した取り組みの先には、ゴール12『つくる責任つかう責任』があります。下川町はこの2つのゴールを中心にSDGsへの取り組みを開始しました」と川久保さんは切り出す。

「すると波及効果が生じました。例えば、町民や観光客の森林セラピー体験はゴール3『すべての人に健康と福祉を』に、修学旅行生などを対象とした森林環境教育や木育(もくいく)はゴール4『質の高い教育をみんなに』に貢献します。また、林業の活性化による雇用創出はゴール8『働きがいも経済成長も』、木材のバイオマス資源としての活用はゴール7『エネルギーをみんなにそしてクリーンに』やゴール13『気候変動に具体的な対策を』に貢献します」と続ける。

「このようにSDGsという共通言語を用いてストーリーを作ることによって関係者の共感が大きくなり、協働や共創が促進されます。連携を望む地域や企業も現れます。SDGsは非常に有効なコミュニケーションツールやブランディングツールになるわけです」と語る。

この事例は川久保さんが各地でローカルSDGsについて説明する際にも用いるという。「この話をすると、皆さんハッとされるんです。SDGsとはそういうものだったのかと」。17のゴールの中からまずは自分たちにできることから取り組みを開始すれば良いのなら、と小さな自治体や企業の取り組みも増えている。

ツールとして絶大な効果がある

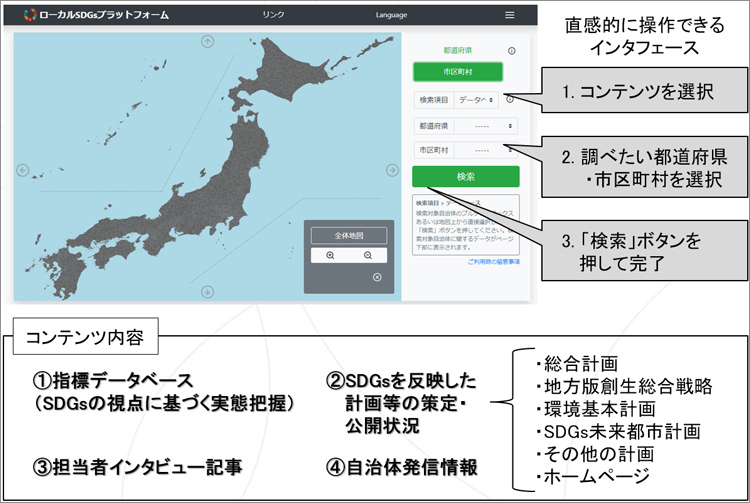

研究チームで初めに開発したのが「ローカルSDGsプラットフォーム」で、2018年に運用をスタートした。全国の自治体のデータが格納されており、任意の自治体を検索し、各種データや全国平均に照らしたスコアを見ることができる。「自治体の健康診断みたいなものです」と川久保さんは説明する。自分の地域が抱える課題と同じ項目で好成績を出している自治体の取り組みを参考にしたり、連携を持ち掛けたりといったことも可能になる。チームはユーザーのアクセスデータを解析し、さらに研究を進めている。

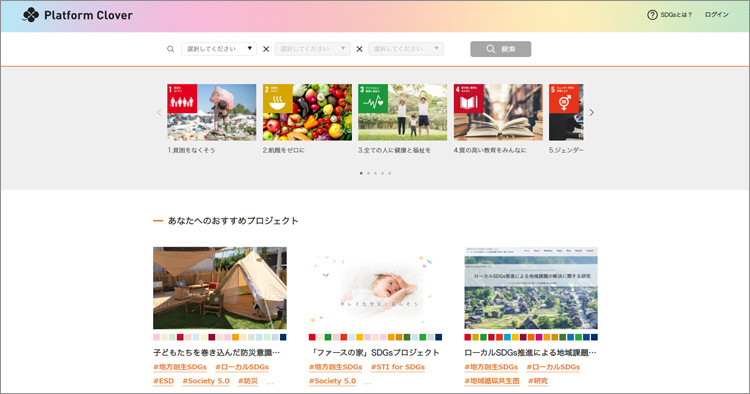

「ローカルSDGsプラットフォーム」を運用する中で受けた要望をもとにして、民間企業や一般市民も自らの取り組みを発信することができる新たなオンラインSDGsプラットフォーム「Platform Clover」が生まれた。活動目的や活動内容、ニーズ(求める支援)、シーズ(提供できる価値)情報から、連携相手を見つけやすくなっている。

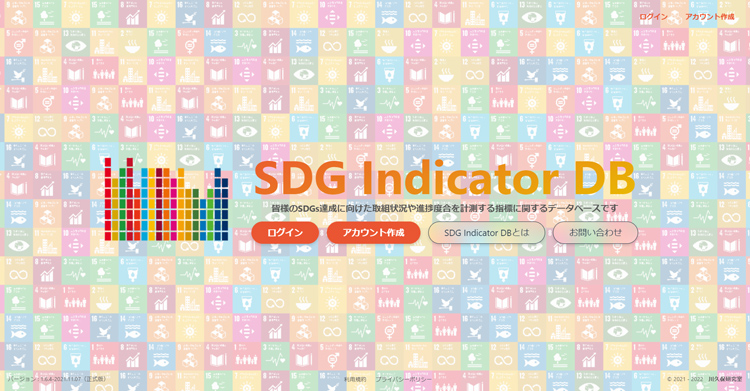

続いて開発した「SDG Indicator DB」は目標達成への進捗(しんちょく)を示す指標を格納し、全国の自治体や企業の取り組みを知ることができる。川久保さんは「企業が自治体のニーズを掘り起こしたり、自治体の側から自分が抱える課題の解決に結びつく企業を検索したり、官民連携のきっかけとして活用してもらいたいと考えています」と語る。

今、「Platform Clover」への搭載を目指して大阪大学や兵庫県立大学と共同で開発を進めているのが「SDGs自動マッピングAI」だ。入力フォームに取り組みの内容、例えば中期経営計画などを記入すると、その文章のどの部分がどのゴールに関連しているかをAIが判定し教えてくれる。逆に、課題やニーズを記入すると、AIが17のゴールとの関連度を算出し、登録されている民間企業のシーズとのマッチングを行い、パートナー候補を提案してくれるようになる。

「SDGsをツールとして使うと絶大な効果があります」と川久保さんは強調する。

2030年は通過点、さらなる未来を見据えて

各地を訪れたときに、川久保さんが必ず伝えていることがある。それは「SDGsは通過点」だということである。SDGsは2030年を年限としているが、地域づくりは2030年で終わるものではない。

2030年を迎えても、持続可能な社会を構築する努力を止めてはいけない。地域の努力や変化は10年、20年といったスパンでないと判断できず、現時点での取り組みの結果が目に見える形で現れるのは、2030年以降だ。成果が実を結ぶ前に努力を止めてしまうと、21世紀の後半は以前の状態に逆戻りしてしまうだろう。SDGsは2030年で終了するゴールではなく、未来を見据えた取り組みはその先の地域社会でも大切なのだ。

2020年代後半になると、2030年以降の世界のコンパスとなる新たな目標の策定が始まるだろう。未来を良くしていくためには、それを見据えた取り組みも重要だ。「環境問題や少子高齢化など、日本は以前からさまざまな課題を抱えていました。そんな課題先進国だからこそ、世界の枠組みづくりで果たすべき役割は大きいのではないでしょうか。SDGs自体も完璧なものではなく、将来的に中身の変革が必要です。皆様(特に若い方々)と一緒に、『ビヨンド2030アジェンダ』、『ポストSDGs』をつくっていきたいと思っています」と川久保さんは意気込んでいる。

川久保俊(かわくぼ・しゅん)

法政大学デザイン工学部建築学科 教授。慶應義塾大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。法政大学デザイン工学部建築学科助教、同専任講師、同准教授を経て、2021年より現職。学生時代から持続可能な開発に関心を持ち、研究者の立場から各地域が抱える課題の解決を目指す。