人々を笑わせ、そして考えさせる研究に贈られるイグノーベル賞。2020年度イグノーベル音響学賞には、「ワニも、ヒトと同様に、ヘリウムガスを吸うことで声が変わる」原理を明らかにした研究が選ばれ、京都大学霊長類研究所准教授の西村剛さんがウィーン大学の研究グループメンバーと共同受賞した。遊び心を持って始めた研究が、人と人のつながりによって進化し、新しい真実の発見に至ったと西村さんは語る。イグノーベル賞に輝いた研究とはどのようなものだろうか。

人々を笑わせ、そして考えさせるイグノーベル賞

イグノーベル賞は、”純粋な好奇心”に着目し、笑いや風刺を交えてそれを世界に広く伝えてくれるものである。文字通りノーベル賞のパロディーとして、1991年に海外のユーモア系科学雑誌の編集長が創設した賞だ。パロディーとはいえ、オランダ人物理学者のアンドレ・ガイム博士のように、「カエルの磁気浮上」でイグノーベル賞を、「炭素新素材グラフェンに関する革新的実験」でノーベル賞を、それぞれ受賞した例もある。

そんなイグノーベル賞を、日本人は14年連続で受賞している。身近なものでいうと、「人々が互いに寛容になれる新しい手段を提供した」として、日本で生まれたカラオケが2004年度平和賞を受賞した。研究業績としては、「床に置かれたバナナの皮を人間が踏んだときの摩擦力を計測した」ことで、日本人に物理学賞 (2014年度) が贈られたこともある。受賞テーマの幅はとても広いが、その根底にある、「make people laugh, then think (人々を笑わせ、そして考えさせる)」ということに変わりはない。そして、2020年度は西村さんらが音響学賞に輝いた。

遊び心をもって”真面目にふざける”ことで、人々が当たり前のように思っている物事の裏にある学術的な原理を明らかにすることも、研究においては重要だといわれる。今回の研究も、鳥類の研究を行っていたステファン・レーバーさんらウィーン大学の研究グループが、鳥類もその一系統である爬虫類 (はちゅう類) 全体に目を向け、「トリ同様、ワニも鳴くのだから、ヘリウムガスを吸わせれば何かがわかる」と考えたところから始まった。そして、ヘリウムガスを吸わせたときの鳴き声を分析することで、爬虫類であるワニが、鳥類や哺乳類と同様に、声道中の空気の共鳴という原理をつかって声を出していることを明らかにした。

ワニにどうやってヘリウムガスを吸わせるか

生物が声を出す仕組みは、発声器官の動きまで調べようとすると、複雑な解剖やセンシング技術が必要になり困難を極める。しかし、「どのような原理で声を発しているか」を調べることが目的であれば、ヘリウムガスを吸わせ、声の変化を分析するだけで多くのことが解明できるという。

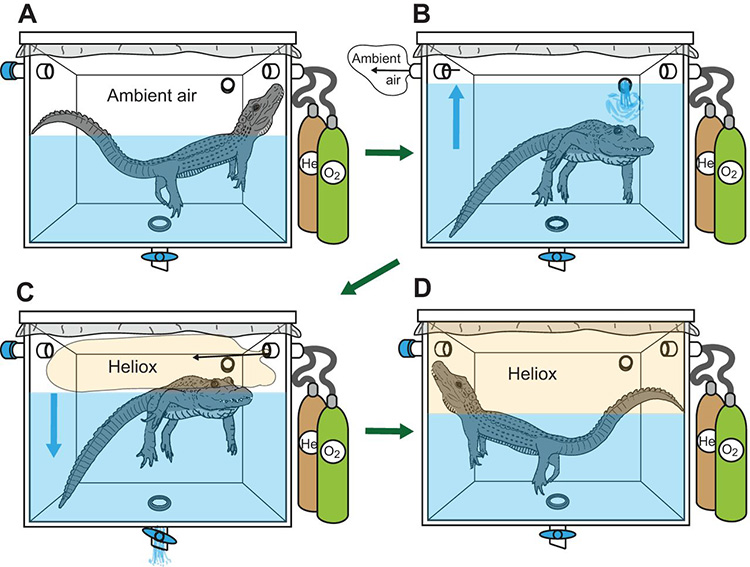

では、意思の疎通がとれないワニに、いかにしてヘリウムガスを吸わせればいいのだろうか。人間のようにスプレーで吸うだけでは、ワニの声道や肺までヘリウムガスを満たせず、実験ができない。今回、ウィーン大学の研究グループは、ワニが水中で酸素を使い切ると水面から顔を出して深く呼吸をするという特徴に目を付け、そのタイミングでヘリウムガスを吸わせることで課題を解決した。

密閉された水槽を水で満たし、空気を抜く。空気の代わりに、ヘリオックスガス (空気中の酸素濃度になるようにヘリウムと酸素を混合したもの) で水槽の上部を満たす。ワニが水面から顔を出し、深く息をすると、酸素と一緒にヘリウムガスを肺までたっぷり吸い込むというわけだ。

こうして録音できたワニの声はげっぷのような濁った声であったため、きれいな声を発する鳥類の声とは異なり、ソフトウェアを使った通常の手法では解析できなかった。研究メンバーは「ワニの音声をどうやって分析するか」という難題に、再び直面した。そのときちょうどウィーン大学で1年間の客員研究員をしていた西村さんは、ヘリウムガスを吸わせたサルの音声解析を行った経験もあり、今回の研究への参加を求められ、半自動化されていた解析ソフトに任せるのではなく、手作業での解析も加えこの難題を乗り越えた。このような度重なる困難の末、ワニにヘリウムガスを吸わせたときの声の変化から、ワニがヒトと同じように共鳴をつかって声を出していることが明らかになった。

ヘリウムで音と声を識別する

そもそも、なぜヘリウムガスを吸うと声が変わるのだろうか。

ヘリウムガスを吸って声を変える遊びをしたことはないだろうか。ヒトのように声を出している生物なら、みなヘリウムガスを吸うと声が変わる。しかし、鳴くイメージが強いカエルですら、ヘリウムガスを吸っても「ゲコゲコ」が変わって聞こえることはない。彼らが出しているのは、声ではなく、音だからだ。

生物の発する音声には、物の音と、空気の共鳴をつかった声の2種類がある。映像作品の中で豪快な鳴き声を出している恐竜の生き残りともいわれる鳥類は後者である。しかし、鳥類は鳴管をもち、非常に特殊化を遂げた系統であり、恐竜を含む爬虫類一般を代表するものではない。他の爬虫類の鳴き声が、何かを擦ったり叩いたりして出している音なのか、声道中の空気を共鳴させて出している声なのか、今回の研究が行われるまでわかっていなかった。

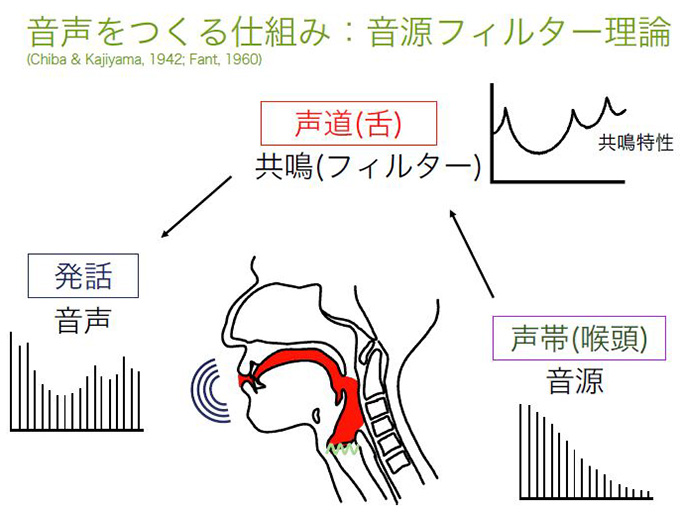

ヘリウムは大気を構成する分子と比べてとても軽い。音は空気中を伝わる振動なので、空気を構成する成分が軽くなると、音速は速くなる。音速が変わっても、”ただの”音は変わって聞こえない。声帯でつくり出した音を声道で共鳴させる場合、音速や声道の長さに応じた特定の周波数の音だけが増幅され、声として聞こえる。この原理により、ヘリウムガス中で音速が変わると、声に含まれる音の周波数が変化し、声が変わって聞こえるのだ。

今回の研究から「爬虫類が声を発する」ことが明らかになったため、恐竜も、あの巨体をつかって声を響かせていた可能性が高いといえるそうだ。

人間の話しことばの起源に迫りたい

いつもは霊長類の研究をしている西村さんは、今回の受賞にあたり、「なんでサルやないねん。ワニよりサルの方がおもろいやろ」と冗談っぽく言う。

特定分野の専門家である研究者が革新的な研究成果を出すとき、そこには分野を横断する偶然性が大きく作用していることがある。1年間滞在したウィーン大学での出会いが生んだ今回の受賞研究は、まさに「人と人の巡り合わせ」の産物だったという。

さらに西村さんは現在、ウィーン滞在時に出会ったウィーン国立音楽大学の音声学の専門家と協力し、「霊長類がどのようにして音声を作っているのか」を明らかにしようと研究を進めている。「話しているとき」と「歌っているとき」の声の出し方が違うという点に着目し、ヒトの話しことばの起源に迫りたいという。「人と人の巡り合わせ」がさらに研究を進化させているようだ。

予想外のゴールにたどり着くから面白い

「想定通りに物事が進むことはうれしい。でも、予想外のゴールにたどり着くから研究は面白い」と西村さんは言う。今回のワニの音声のような、まだ誰も見たことがない研究に取り組んでみると、予想もしていなかった困難や、それを乗り越えて得られる画期的な成果に出会うこともある。純粋な好奇心や衝動に突き動かされ、研究は楽しさを与えてくれるそうだ。

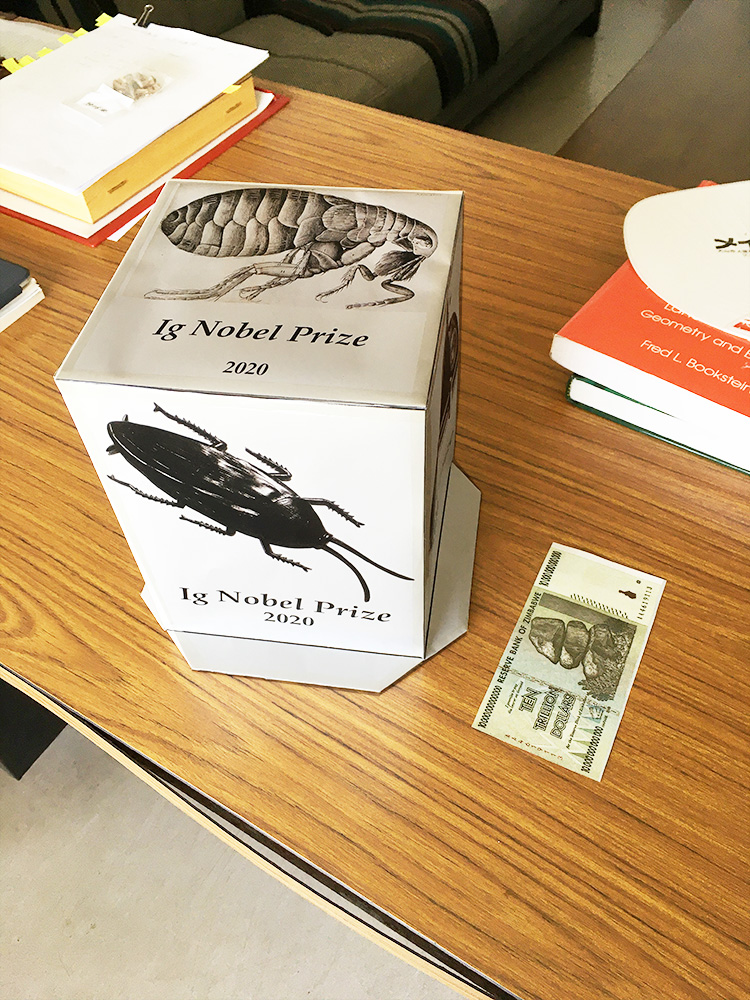

例年ハーバード大学で行われる授賞式だが、今年は初めてオンラインで行われた。イグノーベル賞の受賞者には、賞状やトロフィー、受賞内容にちなんだ賞品、10兆ジンバブエドル※などが贈られる。オンラインで授賞式を行うにあたり、これらの品物はすべてメールに添付される形で受賞者に送られ、授賞式の開催に合わせて受賞者自身で印刷して組み立てて持ち込む形式になっていた。

「ステファンから、受賞の知らせをもらったときは、スパムメールかと思った。賞金もトロフィーもぜんぶPDFファイルで送られてきて、ビックリや」とイグノーベル賞のユーモアに西村さんはにっこりする。

※ジンバブエドルは、かつてジンバブエで発行されていた法定通貨であり、ハイパーインフレーションを受け、最終的に10兆ジンバブエドルで1円以下の価値となっていた。2015年にその通貨としての使用は停止されたが、「1セントから100兆ジンバブエドルまでの幅広い額面の銀行券を発行することで、非常に大きな数字にも対応できるためのトレーニング方法を国民に与えた」として、当時のジンバブエ中央銀行総裁は、2009年度イグノーベル数学賞を受賞した。

イグノーベル賞には、ノーベル賞のような権威はないかもしれない。それでも、研究者だけでなく、一般の人にも根強い人気を誇るのには訳がありそうだ。ノーベル賞が贈られるような、人類に大きく貢献した研究成果も、人間の好奇心や地道で泥臭い研究活動から始まっていることがほとんどである。そんな研究に対してスポットライトを当てるイグノーベル賞もまた、人類を支えているといえるのではないか。

西村 剛 (にしむら・たけし)

1975年生まれ。博士(理学)。京都大学霊長類研究所准教授。

2003年に京都大学大学院理学研究科博士後期課程を修了後、同大学霊長類研究所の21世紀COE研究員や日本学術振興会の特別研究員を経て、2007年より現職。2013年より1年間、ウィーン大学認知生物学部において、客員研究員を務める。