コンクリートを高く積み上げて大きな閉じた「箱」をつくり、気密性の高い箱の中に多くの人が集う。そうした20世紀型の建築(ガラスやコンクリートでできた高層ビル)が、最も効率的だと一般的には信じられてきた。しかし、新型コロナウイルスの流行は、20世紀型の建築の脆さや弱さを明らかにし、私たちが当たり前に受け入れてきた現代の建築や都市の弱点に気づくきっかけとなった。これまでの社会のあり方が問い直される中、これからの建築はどのように変わっていくべきだろうか。その土地の環境、文化に溶け込む建築を目指し、人にやさしい、やわらかなデザインを提案し続ける建築家の隈研吾さんに、今後の建築のあり方、閉じた箱からの解放について聞いた。

建築が人にもたらしたもの

人類は約20万年前にアフリカで進化を遂げ、世界中に拡散したと考えられている。現代を生きる私たちにとって、農業は当たり前のことに思える。しかし、人類が農耕を始めたのは、実はほんの1万年ほど前だ。歴史の中では長い間、狩猟採集生活を送ってきた。人類の暮らしは農耕の開始により激変し、一つの場所に住まいを構える “定住” という選択を得た。

隈さんは「人間は身体的には決して強い生き物ではありません。そのため、家という『箱』をつくり、それに守られているという安心感を得ることができました。安心を獲得するために、箱に守られていたいというのは原始的な欲望です」と、建築が人間にもたらしたものとしてまず安心感を挙げた。続けて隈さんは建築と人間の関係についてこう語る。

「箱のあり方は地域や文化、気候によってさまざまです。ですが、現代の建築の基本はルネサンス期に確立された、幾何学的な閉じた箱にルーツを持ちます。中世に『狭く雑然とした住まいは不衛生で、ペスト流行の原因になる』と考えた人がいました。そして、整然とした幾何学的な秩序がある建築を求めた結果、ルネサンス様式の建築が誕生しました」

そして、ルネサンスの建築が進化を続けた結果、生まれたのが「20世紀モデル」といわれる建築だった。箱を高く積み上げ、その大きな閉じた箱の中にできる限り多くの人間を詰め込むビルがその代表だ。

「英首相を務めたウィンストン・チャーチルが“We shape our buildings, and afterwards, our buildings shape us.”(人が建築をつくると、建築が人をつくる)と表現した通り、建築をつくると人は建築に縛られるという側面も持ちます。20世紀モデルは建築のあり方だけでなく、そこで暮らす人間の生活も一変させました。都市の箱の中で働き、郊外で暮らすという新たなライフスタイルが生まれ、人間の生活全体のモデルとなったのです」(隈さん)

今の自分の環境を当たり前だと思わないこと

私たちはこれまで、20世紀モデルこそが最も効率的で優れた建築のあり方だと思い込んできた。しかし、新型コロナウイルスの流行によって、現在はその価値観が根底から揺らいでいる。

「僕たちはこれまで空調の効いた不自然な密閉空間こそが効率的だと錯覚して、そこから抜け出そうとしませんでした。しかし、閉じた箱にはさまざまな脆さや弱点があるということを、新型コロナウイルスが気づかせてくれました。僕は建築を考えるとき、『今の自分の環境を当たり前だと思わないこと』を信念としています。人間は新しい状況に応じて、絶えず自分の生きている環境をつくり変えていかなければなりません。コロナをきっかけに、僕たちは密閉された箱の建築から脱却する必要があります」(隈さん)

with/post コロナ社会における建築

コロナ禍で、閉じた箱の中に人間が集まる20世紀モデルの脆さや弱さが明るみになった。今後、こうした建築は見直されていくだろうと隈さんは語る。

「これからは箱の中と外の境界をあいまいにして、通風型の箱をつくることで、箱の外の居心地も良くすることが重要になってくると思います。これまではトップダウンで都市計画が進められてきましたが、今後は、コミュニティーのためにストリートや広場などの公共空間をどう使うかなど、コミュニティーや地域の側から提案し、箱と都市をつなぐ方法をボトムアップで提案することが必要となります」

公共空間の質を上げる

都市計画を進める上で、ストリートや広場など公共空間の活用は大事だが、これまでその空間に対する関心はあまり高くなかった。公共空間を人間の居場所としてとらえ、その質を上げることに対して、きちんとリターンが得られる仕組みを考える必要がある、と隈さんは指摘する。

また、公共空間の質を考えるときに忘れてはいけないのが交通の問題だ。都市の通りは車の往来が激しいことも多く、空気もあまり綺麗ではなく、進んで歩きたいと思えるような環境ではないことが多かった。

「公共空間をいかにwalkableな(歩くことができる)空間にしていくかは重要な課題です。それと同時に、電車などの公共交通機関も変わらなければなりません。これまでは、電車も建築と同様、閉じた箱にものすごい数の人間を詰め込んで運ぶ、非人間的なものでした。時間管理システムともいえる『通勤』も含めて、公共交通システムの在り方も考え直す必要があります。自動運転の活用も一助となるでしょう。公共交通機関とwalkabilityをどう組み合わせて新しい公共空間をデザインしていくかが今後の課題です」(隈さん)

脱却のヒントは日本の伝統の中に

閉じた箱から脱却し、公共空間の質を上げるために、私たちは今後どのような都市を目指すべきだろうか。そのヒントは、日本の伝統的な仕組み、空間やしつらえにあると隈さんは指摘する。

「日本の伝統的な建築には、単なるモノとしての形だけではなく “システム” を見いだすことができると僕は考えています。たとえば京都の町屋は、ストリートと建築の空間が流動的につながって、両方が補完しあって快適な環境をつくっています」

さらに、江戸時代の仕組みには別のヒントを見出すことができると隈さんは続ける。

「江戸の都市にも、町の外に出ていくことを推奨するための仕組みがあります。たとえば参勤交代は、2つの拠点をもって生活するシステムですよね。大名の屋敷でも上屋敷だけでなく中屋敷や下屋敷などがあり、一極集中を避けて人々の分散を促す構造になっていました。一極集中すると火災が起きた場合に非常に大きな被害を受けることを経験的に知っていたのではないかと思うのです。そういった江戸のシステムからは、今後の都市社会を考える上でいろんなヒントをもらうことができます」

近年、閉じた箱に対する危機感を背景に、日本のモデルに対する世界の注目が集まっている。「日本の伝統的なシステムやデザインを技術と融合させ、現代的な形で蘇らせることができれば世界の模範になるだろう」と、隈さんは今後の建築と科学技術の融合に期待を寄せる。

木の不燃化、素材復活がカギに

これまでは「箱をどんどん上に積み重ねれば一極集中の問題を解決できるという楽観的な考え方に基づいていた」と、隈さんは指摘する。コンクリートやガラスで箱を高く積み上げ、限られた面積で最大限の空間を確保する建築スタイルは、確かに効率を重視した結果だ。しかし、コロナの影響で、これまでの建築や空間のあり方が、必ずしも正しいわけではないと気づかされた。今後、科学技術を建築にどう活かしていけば良いだろうか。

「江戸時代まで日本の都市が閉じた箱の問題を回避していた背景には、洗練された風通しの良い木造の建築があります。木は軽い上に、人間のストレスを軽減する働きがあります。これを僕は“ヒューマンな素材”と呼んでいます。ですが、火事に弱いことから、20世紀以降はこのヒューマンな素材を活用した建築がどんどん失われていきました。しかし、今は木を不燃化する技術が向上し注目されています。今一度、木という素材を復活させ、昔を振り返ることが、新たな都市や建築のあり方を見出すカギになるでしょう」(隈さん)

さらに隈さんは、新しい都市を構築する上で必要となる技術は、木材の不燃化だけでなく、他にもすでにたくさんあるという。

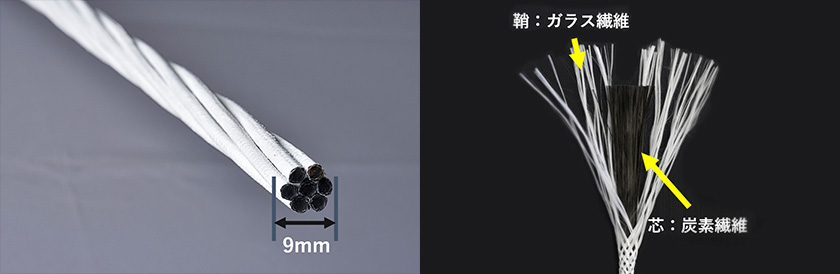

「たとえば鉄よりも軽くて扱いやすいカーボンファイバーを使えば、木造建築は軽やかで柔らかい風合いを保ったまま地震に耐えうる強さを得ることができます。閉じた箱の問題を回避するための技術は、すでに私たちの目の前にたくさんあるのです。モビリティに関する技術も同様のことが言えます。自動運転や渋滞回避のためのシミュレーションなどの新しい技術を都市計画に融合させることで、より良い環境を生み出せると思います」

新しい都市を構築する上で必要となる、技術、空間、建築などの例

「人間は何ができるか」という重要な視点

建築と自然との調和に関しても、これまで景観的な効果のみが期待されてきたが、今後はより科学的な視点が必要になるという。植物は光合成によって二酸化炭素を吸収し気温を調節する作用など、環境保全に重要な役割を持っている。さらに、緑を植えることによって土壌が浸透性を持ち、雨がきちんと土壌にしみこみ、循環が生まれる。地表を流れて洪水を起こさないという効果もある。しかし、まだそうした科学的な知見は十分に建築に活かされているとはいえないと隈さんはいう。

こうした現状に対し、隈さんは「科学によりつくり出された新たな技術や知見を、都市計画や建築にどんどんフィードバックしていくことが早急に必要とされています」と危機感を述べた。

「近年、洪水などの被害が報じられる際、『異常気象』の一言で片づけられてしまうことが多く『人間は何ができるか』という重要な視点が欠けているように感じています。これは非常に寂しいことです。科学的なシミュレーションや研究に基づいた都市設計を行うことで、そうした被害も低減できると期待しています。」(隈さん)

環境問題に対しても、たとえば木材の活用で温室効果ガスの排出が抑えられるという研究報告はたくさんあるが、その成果が実際の政策や法律に反映されていないのが現状だという。

「今後、科学者と行政・デザイナーの連携はますます重要になってくるでしょう」(隈さん)

幸福感を得られる建築とは

新型コロナウイルスの流行で一気に加速したリモート勤務やオンライン授業の普及。現代の住宅のさまざまな問題点が浮き彫りになり、住宅や建築、さらには都市のあり方を改めて考える機会となっている。最後に、隈さんに幸福感を得られる建築とはどのようなものか聞いてみた。

「コロナ前までは、都市の箱の中で働く人間が、通勤可能な場所に住み、住宅は仕事をしないで寝るだけの場所になることが多かったように思います。そのため、いざリモートワークすることになって、家族の声が気になって仕事が手につかないなどの問題が出ています。かつての日本は農家の大家族制に代表されるように、地域のコミュニティーがあり、子どもを誰かが預かってくれて仕事も交代制でできました。近代になって当たり前となってきた郊外の核家族化のような暮らし方や住まいは、今の変化に適応できていないのではないかと心配しています。」

隈さんは続けて、インクルーシヴな社会の実現に向けた展望についても語ってくれた。

「そもそも生物の生理から考えると、人間はこれまで非常に不自然な生活をしてきました。箱を無理矢理縦に積んでいった結果、エレベーターなどさまざまな便利な機械が現れました。一方で、障がいを持った方や高齢者の方などにとっては、非常に住みにくい環境が生み出されたと感じています。」

そしてこれは全ての人の住みにくさの原点だ。決して体が強くない“人間”という生物の特徴を考えれば、自然で水平的な環境をつくる必要があるという。

「そのためのデザインや技術を真剣に考えていかないと、さらに強力なウイルスが出てきたときに対応できなくなるでしょう。人類の歴史を見ても狩猟採集の歴史の方がずっと長い。閉じた箱に定住するという今の住まい方は、人間という生物にとって本質的ではないと感じています。コロナをきっかけに、都市や建築のあり方も見直すことで、私たちの本当の幸せな暮らしや生きることを考えることに繋がるのではないでしょうか。」(隈さん)

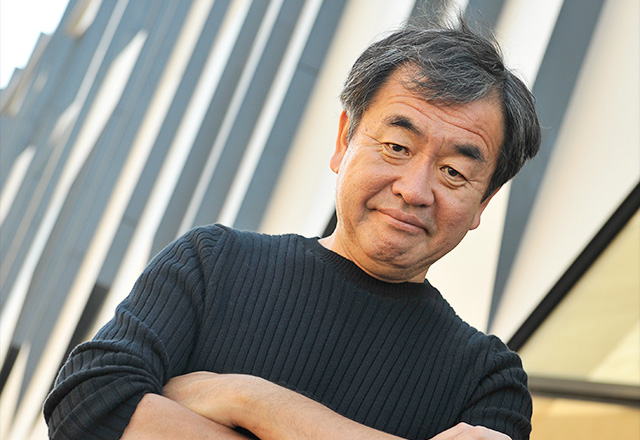

隈 研吾(くま・けんご)

1954年生。東京大学大学院建築学専攻修了。1990年隈研吾建築都市設計事務所設立。東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。

1964年東京オリンピック時に見た丹下健三の代々木屋内競技場に衝撃を受け、幼少期より建築家を目指す。大学では、原広司、内田祥哉に師事し、大学院時代に、アフリカのサハラ砂漠を横断し、集落の調査を行い、集落の美と力にめざめる。コロンビア大学客員研究員を経て、1990年、隈研吾建築都市設計事務所を設立。これまで20か国を超す国々で建築を設計し、日本建築学会賞、フィンランドより国際木の建築賞、イタリアより国際石の建築賞、他、国内外で様々な賞を受けている。その土地の環境、文化に溶け込む建築を目指し、ヒューマンスケールのやさしく、やわらかなデザインを提案している。また、コンクリートや鉄に代わる新しい素材の探求を通じて、工業化社会の後の建築のあり方を追求している。