科学技術の「光」と「影」

――世界科学フォーラム2019宣言の第一の柱として「Science for Global Well-Being(世界の幸福に貢献する科学)」が掲げられました。これにはどのような思いが込められているのでしょうか。

この言葉は、人類社会が体験してきた近代の歴史への反省から生まれた言葉だと思います。18世紀の産業革命以降、科学技術は急速に進歩し、私たちの生活や社会は一変しました。その結果、世界の人口は爆発的に増えています。医療の進歩、食料生産力の向上、さまざまな産業やエネルギーの開発により快適な生活がもたらされ、寿命が延びて人口爆発が起きたのです。しかしその結果、科学技術の進歩はさまざまな課題ももたらしました。科学技術が人類の発展や生活向上に貢献した半面、環境破壊はすさまじい勢いで進み、21世紀は人類社会の存続が問われる時代となりました。

――いわゆる科学技術の「光」と「影」の部分ですね。

マイクロプラスチックや地球温暖化の問題は、その典型と言えます。21世紀の人類社会は、科学技術の「影」の部分が色濃く表れる時代を迎えています。そして、多くの人がこのことに気付き始めたのではないでしょうか。科学技術を発展させる一方で、研究者は「人類の幸福」とは何か、についてしっかりと向き合わなければならないと気付き、そんな思いが「世界の幸福に貢献する科学」という言葉に込められていると思います。

人々の幸福に貢献するための科学技術

――国連が2015年に掲げた「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals、※1)」にも、環境問題への言及があります。「Science for Global Well-Being」と通ずるところはありますか。

SDGsには環境問題の他にも食料・教育・ジェンダーなど、人類や地球の持続可能な発展のために達成すべきさまざまな目標が並んでいます。SDGsに込められたもう一つの重要なキーワードは「No one will be left behind(誰一人取り残さない)」。全ての人々が快適で幸福な生活を送る権利を平等に持っていて、そのサポートをしていかなければならないという理念です。

アフガニスタンで活躍された故中村哲先生(※2)が深い言葉を残しています。「故郷で三度の飯を毎日、家族とともに食べる」と。日本に暮らす私たちにとっては当たり前とも言える生活ですが、中村先生はそこに「幸福の原型」を見出しておられたと思います。しかし今、この原型すら脅かされる現実が、世界のさまざまな地域にあります。われわれは、この現実を直視し、世界の人々の幸福に貢献できる科学技術を進めていかなければならない、そういう実感を私は持っています。

※1:国際連合に加盟する193カ国の全会一致で2015年に合意された国際目標。2030年までに達成すべき17の目標と、さらに具体化した169のターゲットが掲げられている。

※2:アフガニスタンで人道支援に取り組むNGO「ペシャワール会」の現地代表を務めた。1984年からパキスタンとアフガニスタンで難民への医療支援に尽力。医療に止まらず「100の診療所よりも1本の用水路」を信念に、井戸を掘って灌漑(かんがい)用水路の建設を進め、現地の人々の支援を行ってきた。2019年12月4日、アフガニスタンで武装組織に襲撃され命を落とした。

――日本に目を向けますと、近年は大規模災害が多発しています。

中村哲先生の言葉はアフガニスタンだけに当てはまるものではありません。先進的で便利なシステムを持つ日本の社会でも、突然の天変地異は、生活を一瞬で激変させます。2011年の東日本大震災はその典型です。

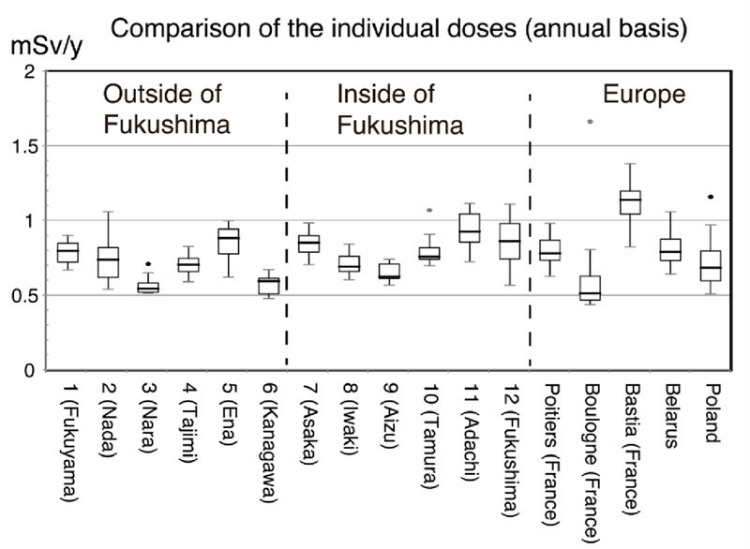

震災後、(当時、総長を務めていた)名古屋大学の医療関係者も現地に入り、厳しい状況の中、寝袋で寝泊まりしながら総力を挙げて現地支援をしました。その後、JSTでも現地の復興を支援するさまざまな取り組みを行いました。そうした中で貢献が大きかったと思うのは、現地の伝統的な仕事をただ復興させるだけではなく、科学技術の力でさらに発展させ得たことです。また、福島に暮らす高校生に線量計を配布し、彼らに放射線量を日々測定してもらい、被爆量が国内外の他の地域と比較して特段大きな差異がないことを実証したことも印象に残っています。科学技術を用いて、被災した人々が仕事を取り戻し、安心して生活を続けられるようなサポートを提供できたことはとても重要だったと思います。科学技術が地震のメカニズムの分析や天候の予測に止まるのではなく、人々の幸せな生活にもっと向き合い、貢献すべきだと、また科学技術にはその力があると強く実感しました。

コラム1:東日本大震災の津波で甚大な被害を受けた三陸沿岸の牡蠣(かき)養殖業を復興させるため、鉄材と炭素材を組み合わせた「鉄デバイス」をいかだに設置。従来よりも牡蠣の重量・うまみ成分(グリコーゲン)が大幅に増え、復興だけではなく高い付加価値をもたらした。

コラム2:福島第一原子力発電所の事故によって福島県を中心に放射性物質の飛散が懸念されていたことを受け、高校生が「日々放射線量を測定する」プロジェクトを実施。国内外の他の地域と比較して特段大きな差異がないことを広く発表した。

※出典:N, Adachi et al. (2016), "Measurement and comparison of individual external doses of high-school students living in Japan, France, Poland and Belarus—the ‘Dshuttle’ project—", Japanese Journal of Radiology 36 : 49ー66

サイエンスポータル2016年4月21日付レポート「産学官連携による放射線測定装置の開発と、それを用いた高校生による線量測定プロジェクト」

――今まさに直面する新型コロナウイルスなども、人々の幸福を脅かす存在ですね。

社会が発達して、高度な文明社会になればなるほど、その脆弱(ぜいじゃく)性があらわになっています。それから、研究者の中には、研究者としての使命を忘れてしまったがために、研究不正を行ったり、あるいは非常に危険な環境を人類社会にもたらすようなものを作ってしまったり、という残念なことも起きています。だからこそ、科学技術は人の幸福に貢献すべきであるとの確信を持って、日々の研究を進めることが必要なのではないか。これを忘れないためにも、「Science for Global Well-Being」は重要なメッセージだと思います。実は、昨年のブダペストでの会議の際に、私たち日本の代表が強く主張して、宣言に反映されたという経緯があります。

ダイバーシティ&インクルーシブ

――濵口さんはJSTに着任する前は名古屋大学の総長でした。当時の取り組みで「Well-Being」に関するものはありましたか。

一つは産業界との連携を進めたこと。われわれが望むような社会をつくっていくためには、どういった研究開発をしなくてはならないか、産業界と大学でともに考えました。

もう一つはアジアへの展開ですね。「食・健康・環境・社会システムと教育」をキーワードに、アジアにおけるWell-Beingの実現を目指す「Well-Being in Asia」というプログラムに力を入れました。その時に見えたのは、SDGsに込められているさまざまな課題のほとんどが、ジェンダーの問題とリンクしているということです。

今でも覚えているのが、医学部長の頃、カンボジアの結核療養所を訪れた時のこと。がくぜんとしました。30代半ば~40代ぐらいの女性が患者さんの大半で、きちんとした薬や検査器具もなく、多剤耐性結核のため死ぬのを待つような状態を見ました。さらに、多くの方がエイズにも感染していました。なぜそんなことが起きているかというと、アジアの貧しい農村では女の子たちが身売りに出される現実が今も起きているからです。この問題は複合的で、温暖な気候で三毛作ができるにもかかわらず農業の収益性が非常に悪いことに加えてやはりジェンダーの問題なんですね。当時、小学校に入った女の子の約半分は卒業できないと聞きました。女性の権利と活動そして教育がしっかりと守られる社会にならないと不幸が続くと実感しました。

――日本も男女平等がなかなか進まず、国際的に見ると大きく遅れを取っていると指摘されています。

本質は、日本の男性にはマイノリティ体験が不足していることにあると思います。真のダイバーシティの実現には、性別や言語、文化の違いなどへの理解だけでは十分でなく、実感をいかに持てるか、複眼的な視点を持てるかが大切です。私はニューヨークに住んでいた頃、自らマイノリティであると実感することを数多く経験しました。おかげで自分を閉じ込めているアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)に気が付きました。体験を通して複眼的な視点を得たことは大きな発見でしたし、ある種の充実感さえありましたね。

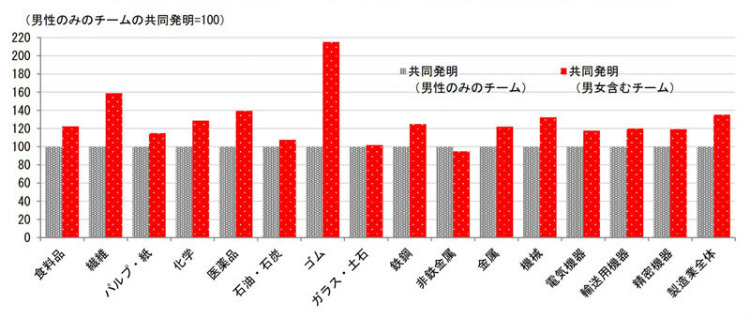

ダイバーシティはイノベーションを産み出すためにもとても重要です。これはデータでもはっきり出ています。男性だけで申請した特許と、男女混合チームで出した特許の競争力を比較すると、後者の方がずっと強い。それもほぼ全ての業種においてです。ダイバーシティがいかにイノベーションにつながるかという、明確なメッセージですね。

※日本政策投資銀行作成

――それでJSTもジュン アシダ賞(※3)を創設するなど、女性研究者の活躍促進に力を入れているんですね。

ジュン アシダ賞は本当に勉強になりました。JSTの採用する研究者を見ていて日本には女性研究者が少ないのかなと思っていたら、とんでもない。優秀な人は大勢いらっしゃいます。

※3:JSTが女性研究者の活躍を推進する一環で設立した制度。持続的な社会と未来に貢献する優れた研究等を行っている女性研究者、及びその活躍を推進している機関を芦田基金の協力のもと表彰するもの。芦田基金はデザイナーの故 芦田淳氏が、青少年育成を目的に公益社団法人科学技術国際交流センター(JISTEC)に寄附して設立された。

――「No one will be left behind」の観点では、身障者の方の活躍も期待されます。

ダイバーシティとともに重要なのは真の意味での「インクルーシブ」です。色んな問題があるからこそ、その人にしか考えられないようなことがあって、そのような個性を持った人だからこそ実現できることがあると思います。個人的にとても尊敬しているのは、IBMでフェローをされている浅川智恵子さん(※4)。全盲であるがために、普通の人では思いも寄らない発明をされています。実は浅川さんには、日本科学未来館の次期館長に就任することを承認していただいたばかりです。

話は変わりますが、この頃問題となっている注意欠如・多動性障害(ADHD)のお子さんや、引きこもってしまっている人も、確かにご苦労は多いことは事実でありますが、視点を変えれば一つの個性と言えます。大切なのは、個性を持った仲間としてその能力を認め、「一緒にやっていく」視点、相互の了解です。彼らが持っている個性と可能性を開花できる社会になってくれば、日本社会はもっと活力が出てくるはずです。

※4:日本アイ・ビー・エムの情報技術者、工学博士。プールでの事故をきっかけに中学2年生で視力を失うも、同社でデジタル点字システムやWebサイトの音声読み上げシステムの開発に尽力。「アクセシビリティ」研究の第一人者と評される。2009年には最高技術職である「IBMフェロー」に就任。

――インクルーシブと科学技術はどのような関係があるのでしょう。

完全ではなくとも、重い障害を克服し得る科学技術が生まれ始めています。ベトナムで「小児医療の父」と呼ばれるグエン・タイン・リエムさんの研究では、先天性の肢体不自由児に幹細胞を移植したところ、サポート付きですが立てるようになった事例が報告されています。日本でも札幌医科大学が、脊髄を損傷してしまった患者さんが歩けるようになった成果を上げています。このように、科学技術は「Well-Being」を生み出す力を持っているのです。

人材は日本唯一の資源

――日本の国際競争力が低下しているのではないかと言われています。日本は今後、どのようになっていくとお考えですか。

日本には資源がほとんどありません。エネルギーは98%、食料も62%を輸入に頼って現在の豊かな生活を支えています。これは過去の貿易黒字の恩恵によるものです。産業が停滞した今の日本は、新しいイノベーションが起きにくい状態と言えるでしょう。40年後にはGDP(国内総生産)が25%も減るという予測も出ていて、何もしないと日本は借金を抱えたまま縮小していくかもしれません。また、今の便利で充足した社会も、過去の記憶となってしまうかもしれません。

さらに日本は高齢化と人口減少が急速に進みます。等身大の社会をもう一回設計し直すとともに、高齢化社会が故のイノベーションを作り上げなければいけません。チャレンジングですが、十分に実現できる課題だと思っています。

その時、一番の鍵は人材です。日本唯一の資源は人材なんですよ。若い人の活躍が日本の未来を作っていけるように、自由な環境を作らなければなりません。

――若いうちに体験を積んでもらうことが大事なのですね。本誌の読者である若い人たちへメッセージをお願いします。

ニュートンが万有引力に気づいたり、アルキメデスがお風呂に浸かって比重を思い付いたり。そのように見えていたのに気が付かなかったことが身の回りに山ほどあります。これに気付くことを「アハ体験」と言います。研究も同じで、結果も出ないのに連日夜通しで実験して、ある日何かを発見したときには大興奮して。その瞬間の充実感が、科学の原点だと思うんですよね。

近年、日本ではノーベル賞がたくさん出ていますが、その多くは20~30年前の成果です。当時の日本はもう少し余裕がありました。教員や学生の人数に応じた研究費が各研究室に配られていたからです。典型例は青色発光ダイオードの研究ですね。20世紀中の実現は不可能だと言われていたので、大きな研究資金は取れませんでしたが、それでも研究室に配分されていた年間800万円で、研究が続けられました。仮に国内全ての研究室に800万円を10年間配分しても、青色発光ダイオードが生み出した収益の方が大きいんですよ。そういうものが一つ生まれるだけで日本どころか世界が大きく変わるし、生活も大きく変わる。エネルギーの消費も減るし、十分に元が取れるのです。科学技術はそういう力を持っているのです。

――JSTは今後どのように日本の研究開発を支えていくのでしょうか。

今の研究開発のほとんどは5年以内の短期間で勝負しなければなりません。準備とまとめの時間を差し引くと、実質的な活動期間は3年ぐらいです。これでは挑戦的な研究はできません。そこで新たに始まるのが「創発的研究支援事業」です。最短7年、最長10年間支援する制度です。研究者を持続的に支援し、裁量を確保しながら、違う業種の人とコミュニケーションする機会や同業者と切磋琢磨(せっさたくま)する機会、地域で交流をする機会も提供します。研究者に刺激を受けてもらうことで、新しい日本のヒントとなる技術が出てくるのではないかと期待しています。

一方で、人類の明るい未来を実現するための研究開発も必要です。そこで、2050年までに実現すべき具体的な目標を設定した「ムーンショット型研究開発事業」が始まります。ここにトップ研究者を集め、日本で飛躍的なイノベーションを起こすことを目指します。研究者の裁量を最大限確保する研究開発と、みんながこうありたいと思う未来から描く研究開発。対照的なこの二つの事業を、計画を実装する組織として、JSTは全力で推進していきたいと思います。

第9回世界科学フォーラム宣言「科学、倫理、そして責任」(JSTによる和訳)

国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長

文部科学省 科学技術・学術審議会 会長

日本ユネスコ国内委員会 会長

1951年三重県生まれ。医学博士。80年、名古屋大学大学院医学研究科博士課程修了。同年、名古屋大学医学部附属癌研究施設助手。85 年、米国ロックフェラー大学分子腫瘍学講座研究員(88 年 8月まで)。93 年、名古屋大学医学部附属病態制御研究施設教授。97 年、同大学アイソトープ総合センター分館長。2003 年、同大学大学院医学系研究科附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター教授。05 年、国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科長・医学部長。09 年、同大学総長を経て15 年 10月より現職。