科学技術の進歩を受け、再生医療やゲノム医療、さらに出生前診断などの先端医療が現実のものになりつつある。救えなかった命が救えるようになる一方で、生かすべきか否か「命の選択」を迫られる場面が増えている。私たちは先端医療とどう向き合うべきか。科学史家で、長年、科学技術の社会への影響を見続けてきた、東京大学、国際基督教大学名誉教授の村上陽一郎さんは、多様な価値観を受け入れる寛容さが大切だと語る。

感染症が減少した長寿社会、医療は「見守る」時代に

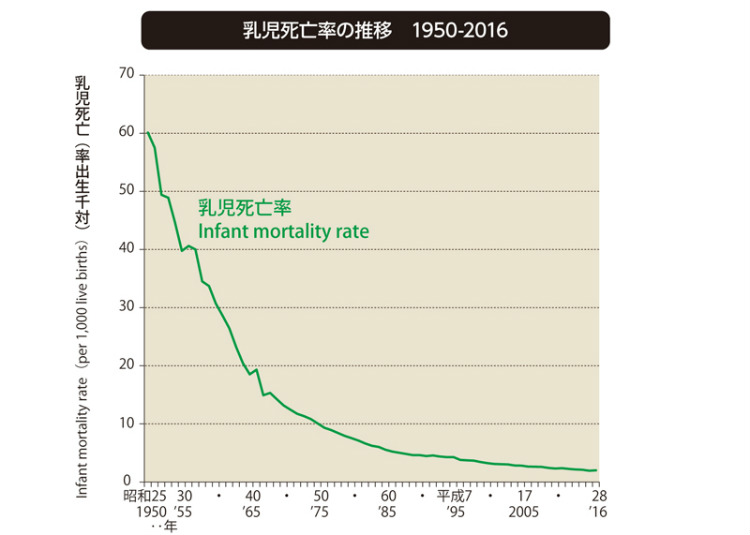

日本ではここ半世紀余りで寿命が飛躍的に延び、今や日本は世界トップクラスの長寿国になっている。村上さんはその要因を次のように指摘する。

「長寿はいろんな要素が絡んで実現したと思いますが、医療という点では、乳幼児死亡率の減少が挙げられるでしょう。日本の乳幼児死亡率の低さは世界で一・二を競っています。それには母子手帳の普及なども貢献しています。また、上下水道などの社会インフラの整備が進んだことも長寿の大きな要因だと考えられます。実際、私の家では戦前から深い井戸を掘って、飲料水を井戸水に頼っていたのですが、定期的に大人も子どももおなかをこわしていました。ところが、上下水道が完備されると、まったくと言っていいほどおなかをこわさなくなりました」

村上さんの自宅に限らず、戦後しばらくは多くの家庭が飲料水を井戸水に頼っていた。これが衛生管理の行き届いた上下水道に替わることで、消化器系の感染症は減少。平均寿命が延びる大きな原動力となったのだ。消化器系の感染症が克服されると、次に来るのが呼吸器系の感染症だと言われていた。村上さんはこう続ける。

「私自身も18歳の頃、結核にかかりました。その頃には抗生物質の開発が進んでおり、薬で治療することができました。内科的治療は外科的治療と並んで、結核に対して大きな力を持っていて、助かったのは完全に医療のおかげです」

消化器系の感染症や呼吸器系の感染症は人にうつるため、医療によって封じ込められ減少してきた。そしてその後、現代社会で増えてきているのが糖尿病などの生活習慣病だ。この種の病気は感染症と違って、完治が難しい。医療の直接的関与の外で、自らが病気と向き合わねばならない。無論医療の助けを借りながらだが、基本は患者の主体性に任せられることになる。「患者は、普通の社会、家庭の中で暮らしており、医療は積極的な介入をするのではなく、患者を『見守っていく』、いわば患者に伴走する時代になってきました」と村上さん。長寿社会という新しい時代の中で、医師と患者の関係は大きく変わってきたといえる。

科学技術はどこまで介入すべきか

その一方で遺伝子疾患など、DNAに関連する先端医療は、今後ますます科学技術が積極的に関わる分野ではないかと村上さんは言う。iPS細胞(induced Pluripotent Stem Cell:人工多能性幹細胞)を使った再生医療やDNAに含まれる遺伝子情報を扱うゲノム医療など、医療技術の進歩により、これまで治療が困難とされてきた病気でも治療できるようになり、多くの人が医療の恩恵を受けられるようになるだろう。しかしその一方で、「人の命に科学技術はどこまで介入すべきか」という新たな倫理的課題が突きつけられることになる。

例えば体外受精の技術は大きく進歩し、アメリカではデザイナーベビーといって、望み通りの子ども、例えばノーベル賞受賞者の精子で受精した子どもを産む研究なども行われている。このように治療以外の目的でも、科学技術が人の命に関わってきている。

もっと身近な例では、胎児の遺伝性疾患の有無を調べる出生前診断が挙げられるだろう。新型出生前診断では妊婦から血液を採取するだけで胎児の染色体、遺伝子に異常があるかどうかを調べることが可能だ。もし、新型出生前診断で生まれてくる子どもに障害の可能性があると診断された場合、果たして出産するのか、しないのか、夫婦は重い選択を迫られることになる。科学技術の進歩に伴い、私たちの選択肢は増えると同時に、個人が判断を迫られる場面は増えているのだ。

「命に優劣はない」とならない場面も

「誰しも『命に優劣はない』と言いますが、現実的には、この原則通りにならない場面は少なくありません」と村上さんは続ける。

例えば、何らかの病気で、妊娠の継続が母体に危険を及ぼすと判断されると、多くの場合、中絶が行われる。法的に胎児は人間だと見なされていないからこその判断ではあるが、「命を選別していることに変わりはない」と村上さんは指摘する。

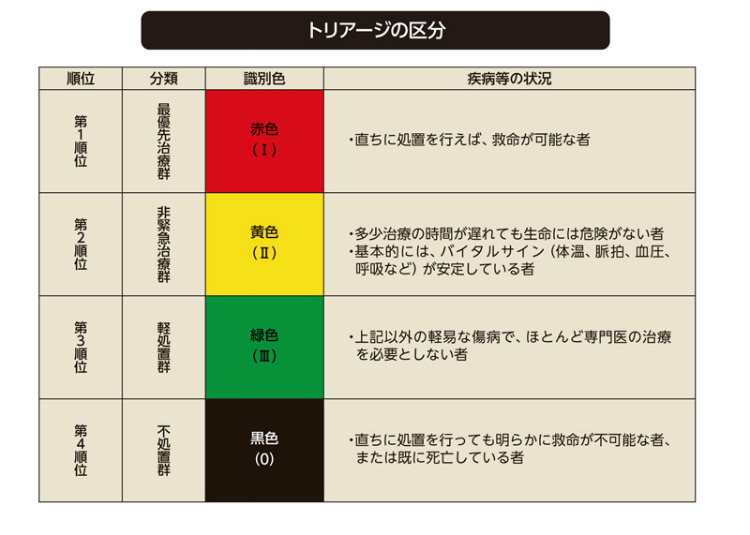

また、戦争や大規模な自然災害によって大量のけが人が出ると、限られた医療資源(医療スタッフ、医薬品など)を最大限生かして、できるだけ多くの人を救うために優先順位を決める「トリアージ」が行われる。心肺停止など、直ちに処置を行っても明らかに救命が不可能な患者には黒いタグが付けられ、優先順位は最も低くなる。このように医療従事者も命を救うばかりではなく、苦しい判断を下さなければならない場合がある。

例えば、安楽死に関しても、法律で認められている国もあり、命を絶つことについてもさまざまな考え方がある。長く生きられないことがわかっている場合に、延命措置をとるべきなのか否か。また、長引く病気の苦しみから解放するため、安楽死を選択することは是か非か。このように価値観が多様化し、命に関わる判断が個々人に求められる社会で、私たちは何を考えておくべきなのだろう。

個人が選んだ結果を社会がサポートするために

村上さんはあくまで個人的な見解だと前置きした上で、次のように語った。

「例えば中絶法(日本の母体保護法)のように、歴史の中で培われてきた社会的な了解事項は一つの基準といえるでしょう。そしてその基準に従うという選択も、逆に基準通りでなくても、人間一人一人の信念に基づく判断も、どちらも非難できないでしょう。個人が選んだ結果を社会はどこまでサポートできるか、そのためには『寛容さ』が重要だと私は思います。人間社会にはいろんな思いを持った人がいて、マジョリティーが社会の法律や常識を作っていきます。けれど、その常識から外れたものをどこまで許容し、寛容さをどこまで実現しようと努力するか、これからの社会のあり方はそこにかかっていると思います」

長寿社会の中で、私たちは「命を永らえる選択」にも迫られることになる。このまま寿命を延ばしていくことが果たして幸せなのかという根源的な問題は、まさに個人の価値観に委ねられるところが大きい。多様な選択を受け止められる寛容な社会、それがますます求められるだろう。

市民参加で科学技術の是非を問う試み

科学技術が命に関わるようになり、生と死をコントロールしたり、支配したりするようになってきた。もはや新しい科学技術の実用化は専門家だけの問題ではない。新しい科学技術にはメリットもあれば、デメリットもある。では、これからの時代、私たちは科学の実用化の可否をどのように判断していけば良いのか、判断に必要な仕組みはあるのだろうか。この問いに対して村上さんは、一つのヒントとしてある事例を紹介してくれた。

「1980年代にデンマークでPTA(Participatory Technology Assessment=参加型技術評価)という方法が提案されました。市民が参加して技術を社会実装していいかどうかを検討するという取り組みです」

これは市民が参加して新しい科学技術の是非を論議し、それを政策決定に反映させようという試みだ。また、北海道で行われたGMO (Genetically Modified Organism: 遺伝子組み換え作物)に関する市民参加型の議論は、日本における好事例だ。

『コンセンサス会議』」の様子 ※画像提供:北海道大学CoSTEP

北海道では農地での作付けに関して、専門家(科学者、行政官)だけでなく、市民も参加した「遺伝子組み換え作物の栽培について道民が考える『コンセンサス会議』」を2006年から開催。専門家ではない市民がGMOについて理解できるよう、情報を詳しく紹介した。GMOと従来の品種が交雑する可能性はないのかなど市民の不安についても議論。「GM条例(北海道遺伝子組換え作物交雑防止条例)」の見直しに市民の声を反映させる仕組みを作ったという。

「例えば、専門家だけで研究し、ものごとを決めていくことに対する補正手段として、裁判員制度のように、市民も参加する方法は有益でしょう。そして、ものごとを決定、実装した後に市民に説明するのではなく、もっと上流の決定の過程に市民の常識が必要なのではないでしょうか」(村上さん)

研究者は社会に目を向け、文系は科学に興味を

科学はもともと「研究すること自体が善」であり、「真理を探究することがその目的」だと考えられており、自己完結的で公共の福祉に役立つかなどという視点では捉えられていなかったそうだ。それが、1999年にハンガリーで開催された「世界科学会議」において、ブダペスト宣言が発表され、「社会における科学、社会のための科学:science in society, science for society」という新しい科学の責務(コミットメント)が加えられた。そしてブダペスト宣言から20年たった今、「社会における科学、社会のための科学」がより切実に求められるようになってきた。

最後に村上さんはこれからの将来を担う若者に向けて、こう語ってくれた。

「科学の研究者は専門分野だけに目を向けていたのでは不十分です。周辺領域や別の視点からの研究も重要です。科学だけでは答えが出せない問題も多く、もっと広く、社会にも目を向けてほしいと思います。また、私たちの社会は、好むと好まざるとに関わらず、新しい科学技術の影響を受けているのですから、数学ができなければ理系はあきらめる、理科は勉強しない・・・ではなく、科学に縁のなかった文系の人にこそ、興味を持ってもらって、科学のことをもっと知ってほしいと思います」

村上陽一郎(むらかみ・よういちろう)

一般社団法人日本アスペン研究所副理事長、東京大学名誉教授、国際基督教大学名誉教授

1936年東京生まれ、62年東京大学教養学部教養学科(科学史科学哲学分科)卒業、68年東京大学大学院人文科学研究科比較文学・比較文化専攻博士課程単位取得満期退学。

東京大学教養学部教授、東京大学先端科学技術研究センター長、国際基督教大学教授、東京大学科学技術インタープリター養成プログラム特任教授、東洋英和女学院大学学長などを歴任。

専門は科学史、科学哲学、科学技術社会学。

「歴史としての科学」、「文化としての科学/技術」など著書多数。

趣味はクラシック音楽。