人間の五感の一つ、嗅覚。私たち人間の“カラダ”にはたらきかけ、生活の質に大きな影響を与えるといわれる。しかし、視覚や聴覚といった他の五感にはたらきかける革新的なサービスが次々と生み出される一方で、嗅覚にはたらきかけるサービスの多様化は、なかなか進まない。近年まで嗅覚メカニズムが明らかでなかったことが、その大きな要因の一つだ。匂い分子が人の“カラダ”に及ぼす効果の解明に取り組んできた東京大学大学院農学生命科学研究科教授の東原和成さんの研究グループは、匂いを活用した製品、空間づくりなどを通じて、新たな匂いの価値を伝えようとしている。

昆虫のフェロモンの研究に触れたのが出発点。

繊細でシステマチックな感知システムに魅せられて

私たち人間は五感でも特に視覚と聴覚に頼って生活しているといわれる。一方、匂いを感じる感覚「嗅覚」は、私たちの身体にさまざまな影響をもたらす重要な感覚であることはあまり知られていない。例えば、肉が焼かれる香ばしい匂いを嗅ぎ食欲がわくこともあれば、苦手な匂いを嗅いで気分が悪くなることもある。私たちは匂いに左右されやすいが、もし香りを適切にコントロールできれば、より快適に過ごせる環境をつくれるはずだ。こうした考えの下、東京大学大学院農学生命科学研究科の東原和成さんの研究グループは、匂いの作用を特定する研究、匂いの技術を広く企業に使ってもらえるような仕組みづくりに取り組んでいる。

しかし、東原さんは、最初から香り研究の道に進もうとしていたわけではなかったという。

「私が入学したのは東京大学の理科一類(工学部)で、ゆくゆくは建築の道に進みたいと思っていました。ところが、いろいろ事情があって、農学部に進学して有機化学の研究室に入ることになりました」(東原さん)

東原さんが入った研究室では、有機化学の視点から昆虫のフェロモンの研究に取り組んでいた。人間はフェロモンを感じる感覚器が退化したと考えられているが、昆虫はフェロモンを感じる感覚器を持っている。フェロモンは、同じ種の他の個体の行動や生理に影響を与える物質で、性行動を引き起こす性フェロモンなどがある。空気中を漂う性フェロモンを受け取ると、確実に異性を見つけるための行動が始まるといった、人間にはない繊細で理路整然とした情報伝達の仕組みに興味を持ち、香りの研究を志すようになったという。

匂いのもとは空中を漂う「匂い分子」

東原さんが卒業研究に取り組んでいた1980年代末、嗅覚の仕組みはほとんど明らかになっていなかった。生き物は外から何らかの刺激を受けた時に、「刺激を受けたよ」という情報を脳に伝え、反応し、行動する。

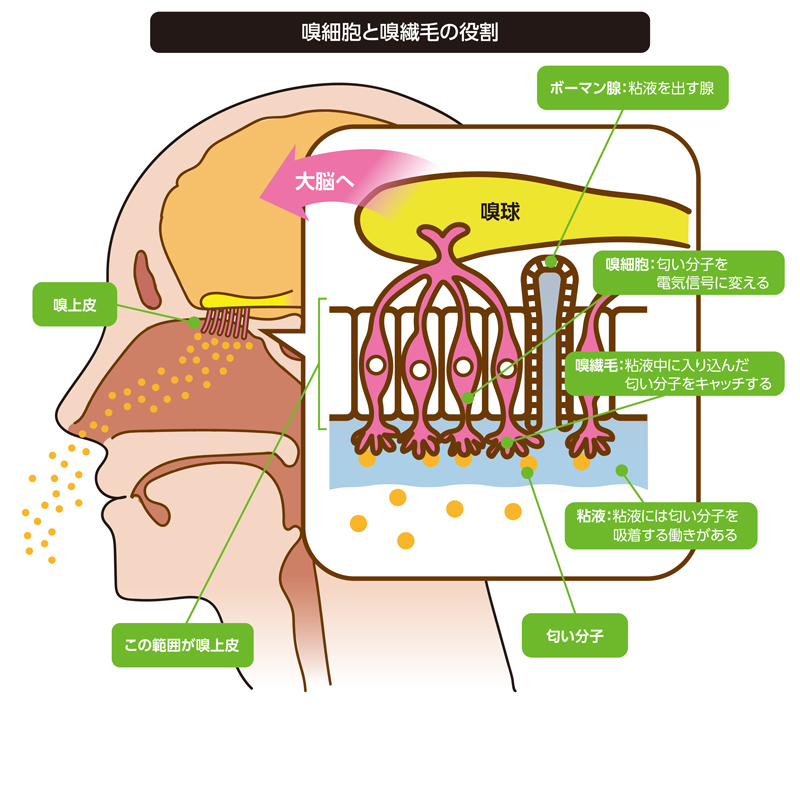

嗅覚の場合、匂いのもとである空気中に漂う化学物質「匂い分子」が、鼻の中の上側にある粘膜に届き、匂いを感じるための「※嗅細胞」の先端にある無数の細かい毛のような「※嗅繊毛」で匂い分子をキャッチする。そして、それが電気信号(シグナル)に変換されて脳に伝えられ「匂いだ」と感じる。

例えば、おいしそうな肉の匂いを嗅いだ時には、肉から出る匂い分子が鼻の粘膜に入り、嗅繊毛で匂い分子をキャッチ。肉の匂いを感じるための嗅細胞がはたらいて、大脳へ情報が送られることで、「これは肉だ!」と記憶を呼び起こし、「食べたい!」といった感情を引き起こす。

※嗅細胞

ヒトの鼻の中には左右の仕切られた空間(鼻腔)があり、その上の方に、嗅上皮(嗅粘膜)の領域が広がっており、そこに匂いを感じる嗅細胞がある。匂いを感じる嗅細胞はヒトで約4000万個ある。嗅覚は、記憶を呼び起こしたり、さまざまな反応の引き金となったりする感覚である。

※嗅繊毛

嗅繊毛は嗅細胞の先端に位置していて、匂い分子の情報を電気信号へ変える部位。嗅繊毛で興奮が引き起こされると、脳に情報が伝えられる。

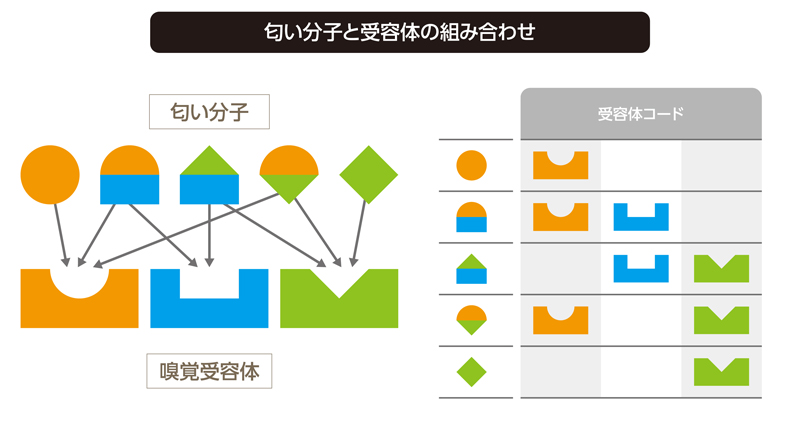

数十万種類の匂い分子を嗅ぎ分ける「嗅覚受容体(匂いセンサー)」

私たち人間は、数十万種類もの匂い分子を嗅ぎ分けることができるといわれている。匂い分子には、わずかな形の違いがあり、その違いを識別しているのは「※嗅覚受容体」だ。この嗅覚受容体は嗅繊毛の膜をつらぬくように埋め込まれている。匂いを識別するための、いわば「匂いセンサー」で、その発見と実証に至るまでには2つのブレイクスルーがあった。

一つ目は1991年に、嗅覚と関係しそうな受容体が発見されたこと。二つ目は、1998年~1999年に、その嗅覚と関係しそうな受容体と匂い分子が結びつくことが実証され、その受容体が正式に「嗅覚受容体」とされたこと。この二つ目のブレイクスルーに東原先生の研究グループが関わっている。その後、活発に研究が進み、現在、ヒトで約400種類の嗅覚受容体が発見されている。この400種類程の嗅覚受容体と、数十万種類の匂い分子の無数の組み合わせによって、私たちは匂いを嗅ぎ分けているのだ。

※嗅覚受容体

嗅覚受容体とは、匂いをキャッチするためのセンサーのようなもので、膜を7回貫通するタンパク質であり、嗅上皮の嗅細胞の嗅繊毛に存在する。1つの匂い分子に対していくつかの嗅覚受容体が、鍵と鍵穴があうように結びつき、匂いが感知される。また、匂いの濃度が変わると、反応する匂いセンサーと匂い分子の組み合わせが変わり、違う匂いとして感じられる。

匂い情報は脳の根幹へダイレクトに届く 無意識のうちに大きな効果

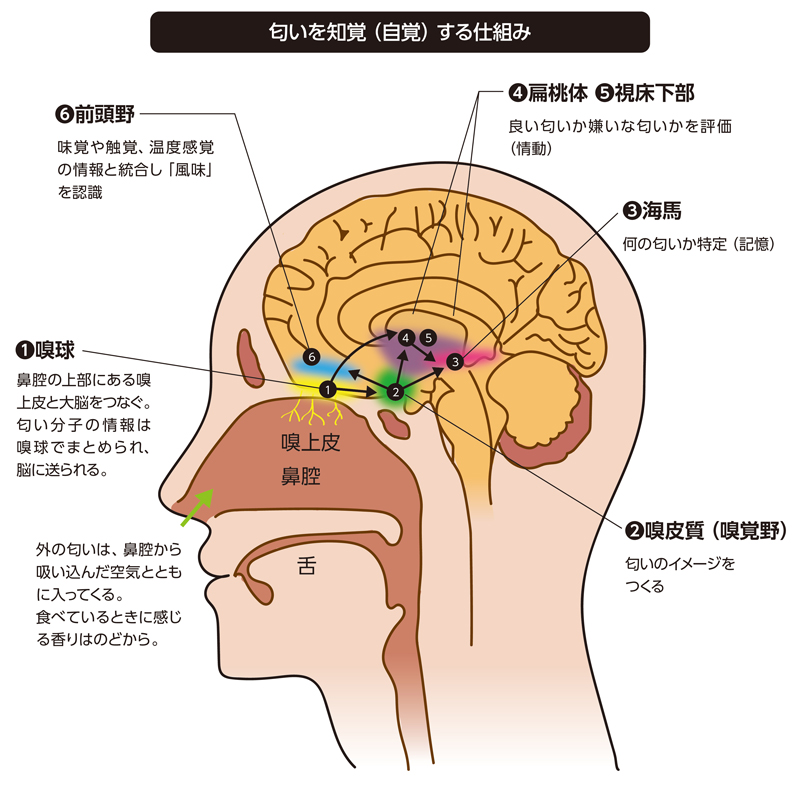

匂いセンサーによって受け止められた匂い分子は嗅細胞で電気信号に変えられ、匂いの情報として脳の一部であり嗅覚の一次中枢である嗅球に伝えられる。そして、大脳に伝わる。

匂いのイメージをつくる嗅皮質に伝わった後、過去の記憶と関連付けて「何の匂いか」を特定する海馬、「快い匂いか不快な匂いか」を判断する偏桃体、ホルモンの分泌に関わる視床下部に伝わる。また、食べ物の匂いでは、前頭野で、味覚や触覚、温度感覚の情報と併せて「風味」として感じる。鼻と脳が連携して、匂いを瞬時に判断しているのだ。

「今まで快い環境を作り出そうとする時、見た目の綺麗さや美しい旋律の音楽を用い、視覚や聴覚に訴えかけることが多くありました。嗅覚は視覚と比べて大脳辺縁系に、より短時間で情報が送られるので、より本能的に、無意識のうちに身体が反応します。」(東原さん)

普段は気づくことができないような微かな香りを使って、仕事場のストレスを減らすといったことも可能になるかもしれないという東原さん。微かな香りでも脳へ伝わるので、“香りに対する好みの個人差”を最小限にすれば、より良い環境をつくり出すことができると期待される。匂いの効果を自由自在にあやつることができるようになれば、意図的に快い環境を作ることができるだろう。

不快な臭いを快い香りでコントロールしてストレス軽減

匂いの情報は直接に大脳辺縁系へ伝わり本能にはたらきかける。

「匂いの良い効果は、アロマセラピーなどで良く知られていますが、悪臭がもたらす不快感が体に与える影響は、今までよくわかっていませんでした。不快な悪臭はストレスを引き起こしますが、同じ匂いでも不快に感じなければストレスにならないということも、近年の研究で明らかになっています。視覚や聴覚からの情報や感じ方によって悪臭によるストレス度合いが変化するという知見は、匂いと生活のQOL( Quality of Life:人生や生活の質 )の関係を考えるうえで重要な発見です」という東原さん。

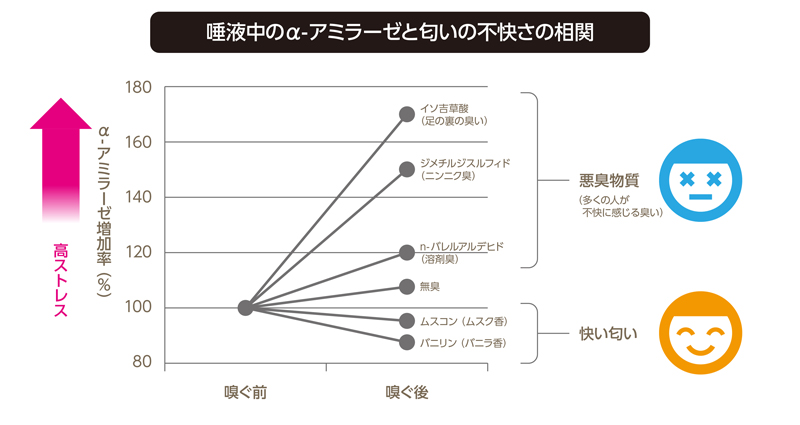

東原さんらは、唾液中に分泌される酵素量の分析などを通して、無意識下で起きる匂いの効果を検証した。

実験協力者にさまざまな匂いを嗅いでもらい、唾液中の成分を分析したところ、多くの人にとって不快な臭いはストレスが増す、という結果になった。他に脳の反応を脳波計などで測定する分析も行われている。

一般的に悪臭とされるイソ吉草酸(足の裏の臭い)などを嗅いだ時は、ストレスの指標となる物質(α-アミラーゼ)が増え、対照的に快い匂いとされるバニリン(バニラ香)などを嗅いだ時にはα-アミラーゼは上昇しない。

また、最も強いストレスとなったイソ吉草酸でも、バニリンと合わせて嗅いでもらうとチョコレートのような香りになり、イソ吉草酸を単体で嗅いだ時に比べてα-アミラーゼの増加が大幅に減ることが確認された。この実験結果は、強い悪臭であっても、快い香りに変えてしまうことでストレスにならないことを示している。悪臭をコントロールするための重要な知見だ。

人によって違う匂いの感じ方

匂いが持つ「価値(意味)」で香りをデザインする

匂いの多くは、複数の匂い分子が混ざってできている。ある匂い分子と組み合わさる嗅覚受容体(匂いセンサー)は複数あることが多いが、中には1種類ないし2種類の嗅覚受容体にしか組み合えないものもあり、その受容体の感度が落ちている人はその匂いを捉えられない場合も。人によって匂いの感じ方が違うのは、この嗅覚受容体の感度に差があるためだ。

しかし、匂い物質のほとんどは、複数の嗅覚受容体を活発にはたらかせる。よりたくさんの嗅覚受容体が機能している人の方が、「匂いの嗅ぎ分け」(匂いを嗅ぎ分ける能力)ができるが、もし、一部の嗅覚受容体が機能しなくても、他の嗅覚受容体で匂いを感じることができるため、匂いの感度を補うことができる。

このように、匂いの感じ方には、かなりの個人差があり、香りの概念を客観的に評価できないことが、香りを利用した空間づくりやコミュニティづくりのボトルネックだ。

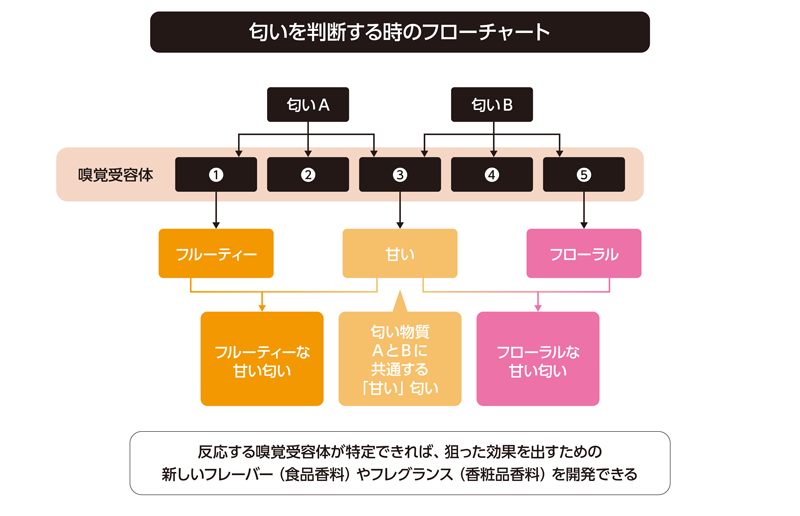

しかし、東原さんらの最近の研究では、匂いが引き起こす“好き嫌い”やそれに基づく行動が、嗅覚受容体レベルで影響を受けるとし、その仕組みの解明なども進行中だ。その中では、一つ一つの嗅覚受容体は、“好き嫌い”といった「価値(意味)」情報を持つこともわかってきている。

「一般的に、匂い物質は複数の嗅覚受容体を活発にはたらかせます。匂いが引き起こす情動や行動は、活性化されたそれぞれの嗅覚受容体が持つ情報「価値(意味)」が足し算され、そのバランスで決まることがわかりました。」(東原さん)

この研究結果を応用すれば、新しいフレーバー(食品香料)やフレグランス(香粧品香料)をデザインし、一人ひとりにあうようなオーダーメイドの香料が作れるかもしれない。また、それを活用して、同じ空間にいるすべての人が心地よい環境をつくることもできるかもしれない。東原さんらは、香りの評価基準をつくり、人の香りの感じ方を予測して自在に香りをデザインする技術の実現を目指している。

そして、香りを有効的に活用し、制御し、心地よい環境をつくるための技術の確立を目指した新たなプロジェクトが始動している。この研究の意義を東原さんがこう語る。

「消臭効果を求めて人工的に匂いを付ける場合、今までは誰もが意識できるほどの強い匂いが使われていました。しかし、匂いの効果は、リラックス、集中、活性化など、本人が意識しないほどの弱いものでも得られます。しかも、記憶をつかさどる海馬に作用するので、快いと感じる匂いは記憶され、匂いの活用次第では様々な製品や空間の付加価値を高めることができるでしょう。長期的な匂いの活用方法として、微弱な匂いを継続的に使うことで、ゆっくりと、免疫力や体力を向上させることもできるかもしれません。時間はかかりますが、従来の薬に比べ身体にやさしく、健康効果も期待できます。ただし、数十万種類もある匂い分子の効果を一つ一つ調べていくことは、私たちの研究室だけでは不可能ですし、香りの感じ方の個人差も考慮しないといけません。また、すべての五感は等しく大事で、他の分野と協力していくことが重要だと思っています。そこで、匂いの効果を調べるための技術を確立し、匂いの活用を考えている企業に匂いの技術を広く使ってもらえるような仕組みづくりをしようと考えています。消臭消臭とネガティブな意味で匂いをターゲットにするだけでなく、ポジティブにQOLをあげる方向で匂いを活用していく戦略が求められる時代がくると思います。」(東原さん)

このプロジェクトは、JSTの「未来社会創造事業」で進んでおり、先日行われたキックオフシンポジウムには100社を超える企業が参加。匂いをコントロールする技術が社会で有効的に活用されることへの期待の表れだろう。今後、東原さんらによる研究が進み、企業が社会の中で匂いをポジティブに活用する方法を見出していくことで、匂いに関する革新的なサービスは増えていくかもしれない。匂いがより大きな力を発揮する日は、すぐそこに近づいている。

東原和成(とうはら・かずしげ)

東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 生物化学研究室 教授。1998年から神戸大学バイオシグナル研究センター助手を経たのち、1999年より東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻 助教授、2009年より現職。

2012年~2018年、ERATO東原化学感覚シグナルプロジェクト研究総括兼任。2013年~2016年、中国浙江大学客座教授兼任。

2019年~ 未来社会創造事業「香りの機能拡張によるヒューメインな社会の実現」プロジェクト総括。

【編集担当より】

嗅覚受容体の数は生物種によって異なります。よく犬の嗅覚のすごさが話題にあがりますが、人を含む霊長類は嗅覚受容体の数が比較的少なく、一番多いのはアフリカゾウだといいます。また、かつて陸上で暮らしていたといわれるクジラやイルカは、エコーロケーションを使うなど聴覚を使うためほとんど嗅覚が機能していません。

匂いを識別する能力の高さは、嗅覚受容体の数と種類に大きく影響され、匂い分子を感知する嗅覚の「するどさ」は嗅細胞の数で決まるともいわれています。ヒトと他の動物でどう差があるのか調べることで、私たちの“カラダ”の可能性を発見できるかもしれません。