世界の人口は増加の一途をたどっており、近い将来、世界的なタンパク質不足が起こると言われている。これに対応するために、周囲を海に囲まれた日本が目指すべきことのひとつは水産物の生産量を高めることだろう。しかし、天然の魚介類を捕らえるだけでは水産資源を枯渇させてしまう心配がある。また、近年の気候変動は魚類の生態系や回遊ルートを変化させ、漁獲量に影響を与えている。日常的に食べられてきたイワシやサンマさえ食卓から遠のく日が来るかもしれない。そこで、注目されるのが魚の養殖だ。近畿大学水産研究所教授の家戸敬太郎さんに同学の養殖技術発展の経緯と最新のゲノム編集の取り組みについて伺った。

食料難解決のための養殖研究が

今SDGsの達成に貢献する

第2次世界大戦直後の食料不足を少しでも解決するために、「海を耕せ!」の理念のもと設立された近畿大学水産研究所。当初から養殖技術の研究開発に取り組み、食料増産に貢献するさまざまな技術を世に送り出してきた。それは単に水産物の安定した供給を可能にするというだけでなく、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の達成を目指し、海洋資源の多様性を維持し、枯渇を防止するという観点でも今の時代の要求にマッチするものだった。家戸さんがこう説明してくれた。

「私たちの研究所は、1948年の設立当初から養殖技術の研究開発に取り組んできました。例えば、ハマチの養殖は戦前から行われていたのですが、当時は、湾の入り口に築いた堤防で外海と仕切る方法で養殖していました。この方法では、出荷に際して、広い湾内に放し飼いにしたハマチを捕まえるのが大変でした。そこで1954年に、ここ白浜実験場で開発されたのが、海面に浮かべた網いけすで魚を育てる『小割式(網いけす)養殖』です」

その2年後には、ハマチの長期間の養殖に成功し、市場への出荷を始めたという。当時はまだ大学が収益を得ることは一般的でない風潮の中、養殖で得た収益を餌や次の研究に使うという形を確立した。現在のクロマグロの完全養殖に代表される、生産のための実践的研究のルーツがここにあった。小割式養殖は、その後全国に普及し、ハマチだけでなくさまざまな魚種の養殖に取り入れられ、現在では世界の養殖の主流となっている。

水産資源の枯渇が心配されていない頃から

天然資源に頼らない養殖を目指した

次に取り組んだのはマダイの養殖技術の研究だった。マダイにはハマチと異なる課題があったという。当時の養殖は天然の稚魚を捕らえてきて、大きく育てる方法が主流だった。ハマチの稚魚は「流れ藻」と呼ばれる海面近くを漂う海藻に集まる習性があるため、流れ藻を見つけて網で取り囲むことで容易に捕らえることができた。しかし、マダイには、卵からかえってある程度成長すると深場に潜る性質があるため、ハマチの稚魚のようには捕らえることができなかった。

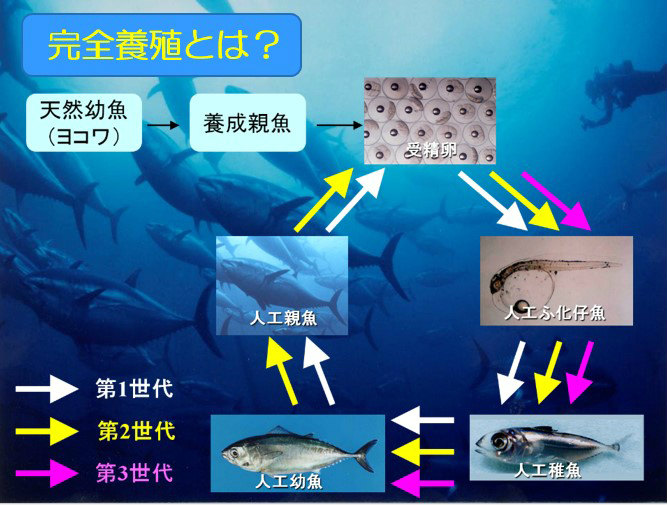

「稚魚を大量に確保できなければ、養殖は成り立ちません。そこでマダイの種苗生産(稚魚を生産すること)の技術研究に取り組みました。成魚から得た卵と精子による人工ふ化から成魚まで育て、その成魚からまた卵を得て人工ふ化させるサイクルの完全養殖を実現し、1973年にはマダイの稚魚を養殖業者に販売する事業を始めました」(家戸さん)

画像提供:近畿大学水産研究所

マダイの稚魚を生産できるようになると、さらにヒラメ、カンパチ、シマアジなどの種苗生産の研究に着手。現在までに計18魚種の種苗生産を実現している。近畿大学水産研究所の先人たちがマダイの種苗生産を研究し始めた頃は、天然資源の枯渇についての心配はされておらず、稚魚の入手が困難だったために始められた研究である。しかし、多くの魚種の漁獲量が減少傾向にある現在、天然の卵や稚魚に頼ることのない持続的な養殖ができるようになったことが社会的にも大きな意味を持つようになってきている。

マダイの可食部はたった4割

ゲノム編集で筋肉を増やして高効率に

マダイの完全養殖が可能になったことで、成長が早い個体を選抜して交配する品種改良がより効率よくできるようになった。その結果天然の稚魚では1㎏まで大きくなるのに3年程度要するのに対して、近畿大学で品種改良されたマダイは1年半程で1㎏まで成長するようになっている。

「さらに効率的な養殖を可能にする研究も始めています。京都大学、水産研究・教育機構との共同研究で進めている、ゲノム編集を用いたマダイの品種改良です」(家戸さん)

これまでの品種改良は何世代もの育種サイクルを要する、時間のかかるものであった。そのため、今後はゲノム編集を用いてより短期間での魚の品種改良を行い養殖の効率向上につなげようとしているのだ。マダイは需要が高く、養殖技術が確立していることもあって、現在、日本でブリ・ハマチに次いで2番目に多く養殖されている魚種だ。優良な品種を開発できれば、その波及効果は大きいだろう。

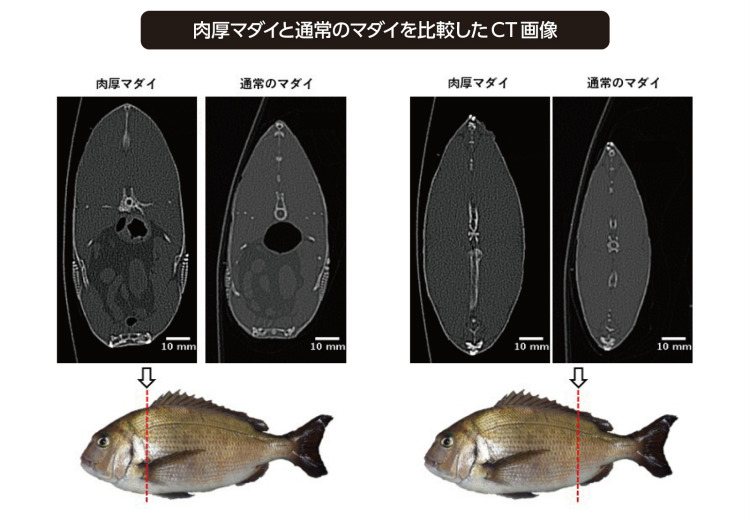

「マダイは頭が大きく、骨が太いため、魚体の中で食べられる部位は4割程度と少ないのです。そこで筋肉が豊富な『肉厚マダイ』を作ることを目指し、筋肉が発達するのを抑えるミオスタチンという遺伝子に注目しました」(家戸さん)

ヨーロッパで肉牛として飼育されている「ベルジャンブル―」というウシの品種は、遺伝子の突然変異によってミオスタチンの機能が失われ筋肉が大きく発達したものだ。また、メダカでもミオスタチンの機能が失われると筋肉が増えることが明らかになっている。そこで、マダイでもミオスタチン遺伝子の機能を失わせることで筋肉が発達し、食べられる部分を多くする品種改良が実現できると期待された。

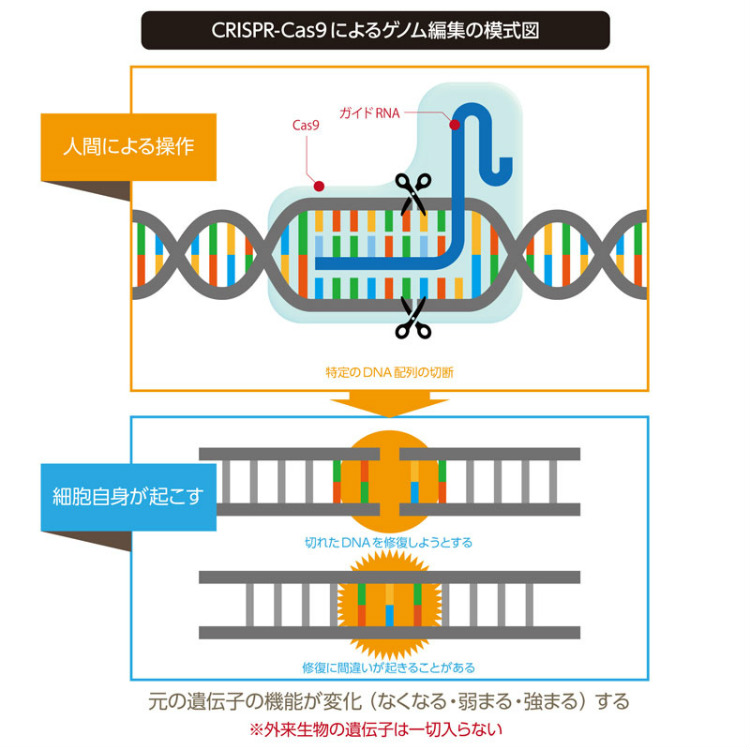

家戸さんらが用いたゲノム編集技術は「CRISPR-Cas9(クリスパー・キャスナイン)」。CRISPR-Cas9は、案内役の「ガイドRNA」とDNAを切断する働きを持つタンパク質「Cas9」という二つの要素で構成されている。ガイドRNAが、標的とする遺伝子を規定するDNA上の特定の塩基配列にCas9を誘導して、結果としてDNAの特定の箇所を切断するというものだ。DNAが切断されると細胞自身が持つ修復機構ですぐに修復される。修復されると同じところがまた切断される。切断と修復を繰り返すうち、DNAの一部が欠けたり、異なる配列になったりして遺伝子が改変されて、本来の機能を持ったタンパク質が作れなくなる。

家戸さんは授精間もないマダイ卵にミオスタチン遺伝子のDNAを狙って切断するCRISPR-Cas9を注入。数世代の育種を経て全身の細胞でミオスタチンが働かないマダイを得た。こうして作られた肉厚マダイの評価について、家戸さんがこう説明してくれた。

「ミオスタチン遺伝子が働かないようにしたマダイは、見るからに筋肉が大きくなりました。CTスキャンで撮影して筋肉の量を測定したところ、ミオスタチン遺伝子を壊していないマダイに比べて、筋肉の量は2割程度増えていました」

画像提供:京都大学/近畿大学

家戸さんはこの研究を行う前にも、外来遺伝子をマダイの授精卵に注入して遺伝子導入マダイを作り出す顕微鏡下での研究を他の研究と並行して行っていた。その蓄積がCRISPR-Cas9を受精卵に注入する手技にも生かすことができたという。また、肉厚マダイの育成には、近畿大学水産研究所がこれまで行ってきたマダイ養殖の技術や設備が大きな役割を果たすこととなった。

この肉厚マダイが普及すれば養殖の効率は向上するだろう。しかし今、ゲノム編集食品に対してはさまざまな議論が生まれている。

科学的に考えうるリスクはないことを確認

ゲノム編集食品であることは表示する方針

外来の遺伝子を組み入れる遺伝子組み換えは、自然界には存在しない種が作られるだけに近縁種との自然な交配を避けるなどの管理が求められるほか、食品として安全性の観点からも規制が生じることになる。しかし、特定の遺伝子を働かないようにするだけであれば、自然界や従来の品種改良で起こる変化の範囲内である。また、外来遺伝子の発現物質が新たに作られるわけではないので、その変化がゲノム編集技術を用いたものか、従来の技術を用いたものかを、科学的に判別することはできない。これらにより、現時点では、ゲノム編集技術応用食品のうち遺伝子組み換えに該当しないものについては、厚生労働省への届け出は任意となり、消費者庁の食品表示基準では表示の対象外となっている。つまり、肉厚マダイについても、ゲノム編集食品であることを表示する義務はないのだ。

しかし、そうはいっても安全な食品として消費者に受け入れられなければ普及は望めないだろう。そこで家戸さんは科学的に考えられるリスクを調べていった。

「理論上、狙った遺伝子だけを改変できるとされるゲノム編集ですが、DNA配列がよく似た別の遺伝子も壊してしまう『オフターゲット』のリスクが指摘されています。ですから、オフターゲットが起こっているかどうか、肉厚マダイの遺伝子を調べたところ、ゲノム編集による意図しない変化は起こっていないことを確認しました」

また、遺伝子が壊されているといっても、ミオスタチンとしての機能を持たない異質なタンパク質が作られることになる。この異質なタンパク質でアレルギーが起こるようでは安全な食品とは言えない。家戸さんは、異質なタンパク質がアレルギーを引き起こす物質(アレルゲン)ではないかをチェックした。ミオスタチン遺伝子をゲノム編集して得られたいくつかの系統について国内外のアレルゲンデータベースに照らし合わせ、アレルゲンが生じない系統のマダイを養殖用として選抜した。

オフターゲットが起こらず、アレルゲンも生じないことを確認した。これなら安全なゲノム編集食品として世に送り出す科学的な準備は整ったといえそうだ。しかし、それでもなお実際に食べてもらえるかどうかは消費者に委ねたいと家戸さんは考えている。

「現在の消費者庁の見解では、ゲノム編集食品は表示義務が課せられないことになっています。ただ、私たちが開発した肉厚マダイについては自主的に表示する予定です。この表示が、消費者の皆さんがゲノム編集食品について考えるきっかけになればと思います」

肉厚マダイの実現で養殖の効率が向上すれば、食料の増産の一助になりうる。こうしたメリットをゲノム編集によって得るべきかどうか。このことを考える機会を、肉厚マダイは私たちに提供してくれているのだ。

よりサステナブルな水産業の確立をめざして

終戦直後の食料難を救いたいと設立された近畿大学水産研究所は、多くの魚種において種苗生産による完全養殖を実現してきた。そして今、タンパク質不足解決につながるゲノム編集による品種改良が注目を集めている。さらに、天然の海洋資源に頼らない水産業の確立を目指して、魚に与える餌についても持続可能性を高めるための模索が進められている。家戸さんがこう説明してくれた。

「クロマグロの完全養殖は2002年に実現していますが、クロマグロを育てるための餌にはサバなどの生餌(なまえ)を使ってきました。海洋の環境を考えれば、養殖魚だけでなく餌のサステナビリティも高めていかなければなりません。従来の生餌を見直し、新たに開発した配合飼料を与えて育てたクロマグロを、この2019年8月から出荷を始めたところです」

飼料メーカーとの共同研究により開発されたクロマグロに適した配合飼料。これにはイワシなどの魚を加工して作られた魚粉が含まれているが、このような生餌から配合飼料への転換を手始めに、今後は魚粉から植物性タンパク質への転換を図っていくという。その結果、魚粉を使わないような飼料ができれば、餌についても海洋資源に頼る必要がなくなり、SDGsのゴールのひとつ「海の豊かさを守ろう」の達成に向けた一歩となるだろう。

「養殖魚は、育つ環境や餌がはっきりわかっているという点において、安心・安全な食品といえます。ゲノム編集魚についても、求められるデータをきちんと提供して安心して食べていただけるよう努めたいと思います」と家戸さんは新しい技術に関する考えを述べた上で「養殖は、資源を守りつつ食料を安定供給できる技術であるべきだと思うし、私自身もそういう方向に研究を進めたいと考えています」と力強く語ってくれた。

世界の養殖業をリードしてきた近畿大学水産研究所は、未来の「食」が抱える課題に対しても明るい希望をもたらしてくれそうだ。

近畿大学水産研究所 教授

白浜実験場長 富山実験場長

農学博士

1992年に近畿大学大学院農学研究科修士課程を修了後、1993年から近畿大学水産研究所助手、2002年から同講師、2006年から同助教授を経て2014年から同教授となり現在に至る。同研究所白浜実験場長および富山実験場長を兼務。海水養殖魚の品種改良、養魚用飼料、新養殖魚種など海水魚の養殖に関する実用的な研究を、遺伝子解析などの手法を用いて幅広く行っている。