世界の人口は、2050年に97億人に達すると試算されている。人類が食べる肉の量も、現在の1.8倍に増えるという。そして、畜産だけでは、増加する需要に応えることが難しいと言われている。

では、本物の牛肉と見分けのつかない肉が、安く大量に、効率的につくることができるようになればどうだろう。

「培養肉」と呼ばれるこの食肉は、食料不足の切り札となるのか。最先端の研究を行う東京大学教授の竹内昌治さんに話を聞いた。

「培養肉」が注目される4つの理由

「培養肉」とは、ウシなどの動物から取り出した少量の細胞を、動物の体外で増やしてつくる「本物の肉の代用品」のことだ。2013年にオランダ・マーストリヒト大学のマーク・ポスト教授が、世界で初めて培養肉でハンバーガーをつくり、試食会を開催した。以来、世界中で培養肉への投資や研究が盛んに行われている。日本でも、3月に竹内さんらの発表した成果が大きな話題を呼んだ。

ではなぜ今、培養肉に注目が集まっているのだろうか。竹内さんは、その理由を4つ挙げてくれた。

1つ目は、人口増加・食料増産への対応だ。1キログラムの牛肉をつくるためには、25キログラムのトウモロコシと2万リットルの水が必要だと言われており、効率の悪さが指摘されている。

2つ目は環境問題だ。食肉を増産するには、飼料や水に加え広大な放牧地が必要になる。放牧地を確保するために、アマゾンでは違法な森林伐採が行われているといい、深刻な問題となっている。また、食肉生産のために飼育されている家畜の糞尿から排出される大量のメタンガスは、地球温暖化にも悪影響を与えているという。

3つ目の理由は安全性だ。培養肉は、極めて衛生的な環境でつくられるため、人体に危険を及ぼすバクテリアなどの付着リスクがない。畜産では、家畜に抗生物質を投与して飼育していても、常に耐性菌とのいたちごっこ状態にある。しかし培養肉ならば、そもそも抗生物質を投与する必要がない。

そして忘れてはならない4つ目の問題が、倫理の観点だ。動物の生命を奪ってつくられた食肉のうち、かなりの量が賞味期限切れなどの理由で食べられることなく捨てられていることは、意外に知られていない。「フードロス」といわれるこの問題、ウシに換算すると全世界で1年間に7500万頭分もの食肉が廃棄されているという。

竹内さんは、「培養肉だけで全ての問題が解決されるわけではない」と前置きした上で、「問題の拡大を抑えることはできるはずです。これらの問題を解決するための一つの選択肢として、培養肉を提案したいと考えています」と語る。

ちなみに、「肉の代用品」自体は新しい考え方ではない。豆腐ステーキや大豆ミート、そして日本人になじみの深い精進料理でも、肉や魚に見立てた料理が振舞われている。最近では、欧米を中心に植物由来のタンパク質でつくられたハンバーガーやソーセージが開発され、市販もされているが、肉の代わりとなるほど普及するには至っていない。マーク・ポスト教授の培養肉ハンバーガーも、味や価格には課題が残ったという。

竹内さんは「現在、培養肉は細胞を集めたミンチ状の肉が主流ですが、私たちが開発しているのはもっと大きな肉の塊です。ステーキにできるような培養肉の実現を目指しています」と研究の目標を語る。

世界で初めて培養肉バーガーをつくったマーク・ポスト教授(コラム)

マーク・ポスト教授(写真上)と

試食会で出されたハンバーガー(写真下)

2013年8月、イギリス・ロンドンで世界初の培養肉バーガーの試食会が開催された。試食会での評価は「食感は普通のハンバーガーを食べているようで問題ない」など、おおむね良好なものだった。

この培養肉をつくったのは、オランダ・マーストリヒト大学のマーク・ポスト教授。牛の幹細胞をシャーレで培養し、ミンチ状の肉をつくることに成功した。

試食会で出された培養肉バーガー1個の値段は、研究費込みで約3500万円。ただし培養法や培養液の改良を重ねることで、従来のハンバーガー以下の値段を目指してきた。

現在は、筋細胞と脂肪細胞のバランスを適切にすることによって、味・香り・触感を高める努力がなされている。価格も1個1,200円程度まで下げることが可能との報道もあり、試食会当時と比べて明らかに低いコストで培養肉を作ることが現実味を帯びてきているようだ。

また、味や価格だけでなく、安全性の確保や法整備も含めたルール面に加え、消費者に受け入れてもらうための方法など、欧米でも幅広い議論が活発に行われているという。マーク・ポスト教授は、今年11月に東京・お台場で開催されるサイエンスアゴラ2019に参加する予定。日本の若者と、食の未来について議論することをとても楽しみにしているそうだ。

2次元の細胞組織から3次元構造の「肉」をつくる

「ステーキ用の肉をつくろうと考えたときに、肉とは何か、美味しいとはどういうことかを考えました。そこで私は、本物の肉に構造を近づけることで、美味しい培養肉がつくれると仮説を立てました。そのためには、これまでに誰も実現したことのない、筋肉の3次元構造を再現する必要がありました」と竹内さんは研究のポイントを説明してくれた。

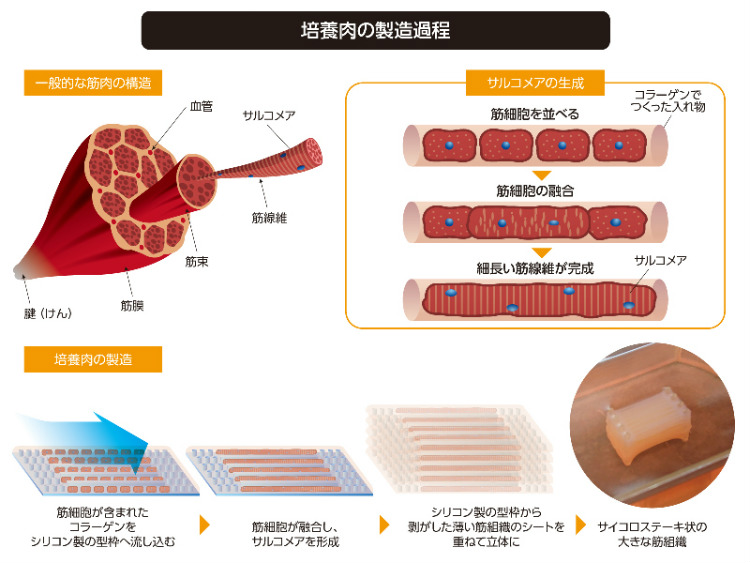

一般的に細胞の培養は、シャーレなどの容器の中で行われる。容器の中で、養分を供給するための溶液(培養液)にひたされて培養された細胞は、通常、シート状の2次元構造にしかならない。しかし、実際の筋肉は繊維状の組織(サルコメア)が同方向に、そして立体状に集まった3次元構造をしている。従来の方法では、サルコメアがランダムな方向に増殖してしまうため、いかにして方向を揃えるかが最初の課題だった。

(1.0cm×0.8cm×0.7cm)

※画像提供:竹内昌治

「コラーゲンで細長い入れ物をつくり、その中で細胞を培養すると、細胞同士が縦方向に結びつきながら成長することが分かりました。これを横に並べていけば、繊維の向きが揃った細胞のシートをつくることができます。さらにこのシートを重ねていけば、3次元構造が再現できると考えました」と竹内さんは開発した培養肉の原理を説明する。

こうしてつくられた培養肉は、2019年3月に世界初の「サイコロステーキ状の培養肉」として発表され、大きな話題となった。できあがった培養肉の大きさは、1辺が1cm程度ではあるものの、これまで開発されてきた「ミンチ肉」よりも格段に大きな構造をしている。

しかし竹内さんは「現状では密度が本物の肉と比較してまだまだ不足しています。ただ、ビタミンCが細胞の成熟を促進する効果を持つことなど、目標達成への糸口がようやく見えてきました」と今後の展望を教えてくれた。

また、培養肉の研究には、再生医療の知見が大きく貢献している。体外で細胞から組織をつくる「ティッシュエンジニアリング」と呼ばれる技術は、再生医療の分野で1990年代から盛んに研究されてきた。竹内さんは再生医療の研究者や企業と連携し、再生医療で培われた技術を培養肉に応用し、精力的に研究を進めている。

楽しまないと、新しいものはつくれない

ここまでの話を聞くと意外に思うかもしれないが、竹内さんの専門は機械工学だ。一見、異分野とも思える培養肉の研究になぜ取り組んだのかを聞いた。

「何よりも、肉をつくってみたくてたまらなかった(笑)。10年前からずっと願っていました」と、嬉々とした表情で語る一方、「スマートフォンや自動運転など、機械工学は人の役に立つものを世の中にたくさん送り出してきた学問分野です。一方、食を“作る”ことも世界中の70億人に貢献することのできる重要なテーマです」と研究の意義を語ってくれた。

竹内さんがかねてから研究テーマにしていたのは、生体材料と機械材料を融合させた新しい工学の創造だ。何億年もかけて進化した生物の身体の仕組みには学ぶところがとても多く、工学者にとっては驚きの連続だという。例えば、人間の脳はわずか20ワットのエネルギーで動いていると言われているが、12メガワットもの膨大な電力を消費するスーパーコンピュータを使っても、その働きを再現することは今もできていない。そこで竹内さんは、再現することだけを目指すのではなく、生物の身体を“素材”として機械と組み合わせる研究を続けてきた。そのため、培養肉の研究でも使われる生体材料は、竹内さんにとって身近な存在だったというわけだ。

また、培養肉など、体外で立体的な組織を作る研究は、食用だけでなく創薬分野での利用も期待されるという。薬の開発には膨大なコストがかかっており、その過程では動物実験が行われるなど倫理的な問題も見逃せない。その点、人の細胞から作った立体組織で薬効をテストすることができれば、コストも倫理的な問題もクリアできる可能性があると、竹内さんは見込んでいる。

竹内さんは、培養肉研究における機械工学者の強みについて「マーク・ポスト教授の培養肉は、試食会が行われた2013年の時点では100gで約3500万円でした。当然、製造コストの低減や量産方法の開発などが必要となりますが、これらは工学者の得意分野なのです」と教えてくれた。

現在、竹内さんの研究室では培養肉の研究チームを含めて70名ほどの研究者や学生が、さまざまなテーマの研究に取り組んでいる。

「物理・化学から芸術まで、さまざまなバックグランドを持つ研究者たちが、“Think Hybrid!”を合言葉に分野をゴチャ混ぜにして新しいものをつくろうと研究しています。新しいものをつくるには、面白い研究をしなくてはなりません。好奇心に駆り立てられることが、最も重要なのです。培養肉も、自由な知的好奇心から生まれたアイデアです。とことん楽しんで、とことん悩むことが、研究には必要です」と竹内さんは語ってくれた。

食通が間違える肉を目指す

好奇心から培養肉の研究を始めた竹内さんだが、一方で必ず聞かれるという「食べても大丈夫ですか」との意見には、きわめて真剣に向き合っている。「どんなに美味しくて社会に貢献できるとしても、誰も食べてくれなければ意味がありません。培養肉は新しい食べ物です。新しいものに抵抗感を抱くのは、ごく普通の感情です。ですから、研究の要所・要所で成果を発表し、世の中に問うことが大切だと考えています。その過程では、食べる人のニーズや不安を捉えることができます。世界的な人口増加や食料不足についても、みんなで一緒に考える機会になるでしょう。研究者だけでなく、その成果を利用する人たちと一緒に考えていくことは、とても重要です」と社会に向けた情報発信の重要性を強調する。

現在、竹内さんらの研究チームは、科学技術振興機構(JST)の支援を受けながら研究を進めている。3月の時点では、サイコロステーキ大の培養肉が発表されたが、どれほどの大きさの培養肉が実現可能なのだろうか。

「現在のプロジェクトの目標のひとつは、100gのステーキ肉をつくることです。これは、これまでに開発した方法で実現できると見込んでいます。しかし、大きさだけでなく食用として受け入れてもらうには、味や食感の再現も必要で、そのためには、血管や脂肪なども再現する必要があります」と竹内さん。しかし、「油脂を添加したり、食感を良くする材料を混ぜたりする方法を使って、ビジネスとして成立させることを目指すのであれば、そう遠くない将来に実現できるでしょう。でも、それは企業の役割で、私たち研究者がやるべきことではないと思っています。培養肉を筋肉で再現することに学術的な価値があることはもちろんですが、主観的な肉の美味しさを解明することにもつながると考えています。そのためには、限りなく本物の肉に近づける必要があるのです」と研究へのこだわりを見せる。

最後に、竹内さんに究極の目標を聞いてみた。「テレビによく出ている“食通”と呼ばれる人たちを、だましてみたいですね」。いたずらっぽく、そしてユーモアたっぷりに語ってくれた。だが、竹内さんならば本当に実現してくれる。そう期待せずにはいられなかった。

東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻

生産技術研究所(兼務)

教授

1995年東京大学工学部産業機械工学科卒業。97年同大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻修士課程修了。2000年同博士課程修了。01年東京大学生産技術研究所講師、03年同助教授、14年同教授、19年同大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授、現在に至る。この間、04-05年 ハーバード大学化学科客員研究員、08-18年同大学生産技術研究所バイオナノ融合プロセス連携医研究センター センター長、10-17年JST-ERATO竹内バイオ融合プロジェクト研究総括、17-19年同大学生産技術研究所統合バイオメディカルシステム国際研究センター センター長などを歴任。専門はバイオハイブリッドデバイス、ナノバイオテクノロジー、マイクロ流体デバイス、MEMS、ボトムアップ組織工学。